Перечень военных образовательных учреждений высшего профессионального образования министерства обороны российской федерации, осуществляющих подготовку военнослужащих, не имеющих офицерских званий. Исторический опыт развития военного образования в россии

Гришина Е.С., Котлова Т.Б., Царева Н.А.

Дальневосточный федеральный университет, Ивановский государственный энергетический университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ

Аннотация

Современное реформирование армии и флота невозможно без реализации соответствующих изменений отечественного образования в целом и военного в частности. Более того, авторы признают за военным образованием возможности разработки и распространения передового опыта в деле гуманизации педагогического процесса. Лидером этого процесса призвано стать военное образование, методы которого онтологически носят комплексный и гуманный характер, а цели формируются в контексте глобальности современных международных отношений.

Ключевые слова: глобальные проблемы, гуманизация образования, военное образование, духовная трансформация.

Grishina E.S., Kotlova Т.В., Tsareva N.A.

Far Eastern Federal University Russia, Ivanovo State Power University, Pacific Higher Naval School. S.O. Makarova

MILITARY EDUCATION TRENDS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY REFORMS

Abstract

A present reformation of the army and navy is impossible without complex implementation of the relevant changes in the national education in general, and the military education – in particular. Moreover, the authors acknowledge for the military education a function to develop and propagate the best practices in the humanization of the educational process. Military education is expected to become a leader of this process, which methods are ontologically complex and humanitarian, and goals are formed in the context of global approach to the contemporary international relationship.

Keywords: global challenges and problems, humanization of education, military education, spiritual transformation.

Современные военные реформы с неизбежностью требуют изменения методики военного образования. Одним из направлений реализации этого требования является гуманизация. При этом важно помнить, что любые изменения невозможны без понимания истории процесса, подлежащего реформированию.

Новое время вдохновенно поверило в науку как главную движущую силу прогресса, сформулировало сверхцель общественного развития: освоение и преобразование общества, мира в целом. Именно из этого и выросла культура ХХ в. Её традиции и сегодня поражают устойчивостью воли к прогрессу в его классическом понимании, неутомимым желанием расследования во имя господства человека в мире. Воспроизводя культ разума и индивидуальности, она с неизбежностью засасывает человека в зависимость от техники, рациональности научных доказательств, материальной выгоды и экономически обусловленного престижа. В результате обе стороны медали новоевропейского гуманизма вывернулись на одну сторону, и человечество столкнулось с ними лицом к лицу, четко осознав эту встречу как последнюю перед катастрофой. Как всегда вдруг пришло осознание того, что стремление реализовать действительно безграничные возможности человека удивительным образом неотвратимо сопровождается усилением жажды безграничности человеческой власти над миром, что в обыденности уродливо проявляется в стремлении обладать всем как вещью, в усилении агрессивности самоутверждения за счет всего вокруг. Но в недрах этой же культуры вопреки логике рационализма неистребимо обнаруживает себя вера в то, что путь из кризиса формируется в духовном, что желание человека соприкоснуться с вечностью принесет спасительные плоды. Что это? Новая утопия или реальный выход из сегодняшнего осознания кризиса? Знаменитое «Бог умер!» прозвучало именно тогда, когда абсолютное уступило место преходящему, и восторжествовало обыденно-материальное. Слезы по этому поводу проливал не один Ницше. Отдельные капли горечи по забвению корней собственного бытия в условиях пессимизма и перевернутости духовных ценностей в условиях кризиса западной мировоззренческой парадигмы на сегодняшний день слились в потоки, достаточные для того, чтобы всерьез говорить о реальной потребности в смене жизненной парадигмы человечества. Какой будет она в ХХI веке? Хотелось бы предположить, что если за человеком сегодня довольно широко признается космическая суть, то и мировоззрение наше все будет развиваться в планетарном направлении. Трансформация подобного рода не может произойти сама по себе. Если человечество хочет сколько-нибудь положительного, спасительного для себя разрешения сегодняшних проблем, оно с необходимостью должно войти в длительный период формирования и широкого распространения новой парадигмы, которую лучше всего на сегодняшний день назвать ноосферной, то есть такой, которая станет основой превращения человечества в единый духовный организм, герои которого научатся действовать локально на основе глобального мышления .

Никакая духовная трансформация невозможна без участия организованного образования. Прежде всего, из узкодисциплинарного образование должно стать универсальным трансдисциплинарным, формирующим образованного человека, способного самостоятельно жить и развиваться в меняющемся мире. Сегодня идет сближение естественнонаучной и гуманитарной методологии познания, что воспринимается как потребность времени объективного характера . В этом контексте нельзя не согласиться с полковником С.А. Данильченко в том, что «в условиях современной социокультурной обстановки актуализируется ментальная установка веры, связанная не только с религией, но и прежде всего с самой духовной сущностью человека. Вера, устанавливая смысложизненные основы, выступает ментальным инструментом гармонизации существования» . Автор анализирует значение веры для формирования личности офицера. Продолжая его рассуждения, отметим, что наиболее благоприятной территорией для максимальной реализации тенденции гуманизации современного образования по природе своей могут стать военные учебные заведения. Действительно, вопросы, которые практически решают военные, с неизбежностью связаны с глобальными проблемами, успех здесь зависит от степени зрелости глобального мышления, умения на основе именно философствования об общем решать злободневные задачи. Интересно, что в начале ХХI века идея необходимости гуманизации мышления с целью достижения оптимального сочетания материального и духовного практически не встречает сопротивления в молодежной аудитории. Социологическое исследование, проведенное философским кружком курсантов ТОВВМУ, показало, что необходимость разбираться в общих вопросах развития мироздания отрицают лишь 6 % курсантов. При этом нежелание повышать свой философско-методологический уровень: в силу слабой теоретической подготовки отметили 42 %; в силу лености – 30 %; в силу «практической неприменимости» подобных знаний – 63 %. Нам же интересно то, что для курсанта начала ХХI в. теоретически ясно – проблемы единичного не решить без понимания закономерностей общего порядка. Тот факт, что эта интуитивно угаданная установка не всегда реализуется в практике образования, есть проблема не только обучающихся, еще раз подтверждает необходимость развития, и во многом изменения условий, целей, методики образования. Именно система высшего военного образования по определению самой профессии призвана стать одним из центров такой перестройки. Работа военного точнее прочих может быть воспринята как глобальная, планетарная, подразумевающая осознание высоты ответственности за себя, близких, весь мир. Действительно военный профессионализм аккумулирует сущность человека едва ли не во всех ее возможных проявлениях: специалист, воспитатель, руководитель и подчиненный, учитель и вечный ученик, субъект и объект социального развития. Узкий подход к такой профессии сегодня с очевидностью обречен на неудачу. Соответственно и подход к подготовке военных кадров требует перемен на пути усиления внимания к общему, к развитию общечеловеческого с одной стороны, и личностного – с другой. Военное образование призвано стать «полигоном» отработки новейшей методики не просто обучения и воспитания молодежи, но реализации образованием своей роли конструирования культуры в глобальном масштабе. Ведущим направлением реализации этой установки общественность дружно называет гуманизацию всей методики преподавания и воспитания в любой специальности и в рамках любого предмета учебной программы, работу по созданию гуманитарной среды вуза и пр. . Важно понять, что гуманизация образования это не очередная модная идея, а закономерный итог саморазвития всей системы развития знания, призванный стать началом формирования образованного человека планетарного масштаба. Позволим себе «нарисовать» портрет современной образованности: самостоятельность обучения при помощи всех встречающихся на пути явлений, понимание того, что ещё не познано, свободный выход на путь и методику покорения неизвестного. При этом образованность не имеет возрастных, профессиональных или должностных пределов как формальной обусловленности, зафиксированной документально, ее качество определяет лишь историческое время. Будучи началом бесконечности познания, она обеспечивает субъекту открытость миру. В результате образованный человек не переделывает окружающий мир, не отстаивает приоритетов разума, веры, воли или чувств, но стремится к гармоничной реализации всех возможностей человека, понимает изменчивость мира и меняется вместе с ним, он не страшится незнания, его угнетает неведение путей к новому. Помочь каждому выйти на этот путь, призвано государство через развитие ограниченной системы образования, соответствующей времени, системы, которая способна порождать из себя свои собственные части, формировать своих продолжателей, но не могильщиков. Отметим, что неорганическая система образования развивается так, что побуждает своих субъектов не преодолевать трудности в их причинах, а приспосабливаться к ним, а значит воспроизводить «минусы», разобщать участников образовательного процесса в их целях и методах. Эти признаки современного кризиса образования как глобальной проблемы не могут быть преодолимы вне процессов гуманизации. В основе последней должно быть действительное повышение субъективной роли всех участников общего образовательного дела. Чем больше условий для индивидуального творчества всех членов единого коллектива содержит социальная система, тем более она результативна.

Итак, в современных условиях глобализации адекватное реформирование и активное саморазвитие военного образования представляется одним из важных методов формирования позитивного планетарного мышления, цель которого – максимальное предотвращение войны как средства решения международных конфликтов. Именно образованные военные самим онтологическим смыслом своей профессии призваны быть в авангарде всех международных процессов борьбы за мир и формирования гуманистических принципов международных отношений. Превращение планеты из совокупности полей сражений в единую площадку сотрудничества – не это ли сверхзадача образования на пути преодоления глобальных проблем современного человечества?

Литература

- Данильченко, С.А. Проблемы веры и религии в современной армии / С.А. Данильченко // Гуманитарный вестник. – 2015. – № 3 (34). – С. 26-30.

- Золотовская, Л.А. К вопросу о теоретико-методологических основаниях компетентностного подхода в профессиональном военном образовании / Л.А. Золотовская // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – Электронный научный журнал. – 2012. – № 1: http://mino.esrae.ru/158-811 [Дата обращения: 08.09.2015].

- Колоницкая, О.Л. Гуманитарная среда – один из способов решения проблем высшего профессионального образования / О.Л. Колоницкая // Молодой ученый. – – № 5. – С. 431–435.

- Мартынова, Е.А. Гуманитарная среда вуза как условие формирования культурной компетенции выпускника / Е.А. Мартынова // Высшее образование в России. – – № 4. – С. 92–95.

References

- Danilchenko A. Problemy veru i religii v covremennoj armii / С.А. Danilchenko // Gymanitarnuj vestnik. – 2015. – № 3 (34). – С. 6-30

- Solotovskaia, L.A. K voprocy o teoretiko metodologicheckih osnovanijah kompetentnocnogo podxoda v professionalnom voennom obrasovanii / Л.А. Solotovskaja // Mezdishplinarnyje issledovanii v nayke i obrasovanii. – Jelektronnyj naychny zyrnal. – 2012. – № 1: http://mino.esrae.ru/158-811 .

- Зорников, И.Н. Проблемы и перспективы международной интеграции высшего образования / И.Н. Зорников // Центр международного академического и делового сотрудничества. – Воронеж. – Режим доступа: http://www.rciabc.vsu.ru/irex/pubs/inzorhtm. [Дата обращения: 10.09.2015].

- Kolonizkaja O. L. Gumanitarnaja sreda – odin is cposobov reshenija problem vysshego professionalnogo obrasovania / О.L. Коlonizkaja // Molodoj ychenyj. – – № 5. – С. 431–435.

- Мartynova, Е.А. Gymanitarnaja sreda vysa kak yslovie formirovania kyltyrnoj kompetenshii vupysknika / Е.А. Мartunova // Vusshee obrasovanije v Rossii. – – № 4. – С. 92–95.

Анализ современного состояния подготовки офицерских кадров, сегодняшних проблем военного образования не может быть достоверным и полным без изучения опыта прошлого.

О необходимости осмысления исторического опыта развития военного образования хорошо сказал современный российский военный историк и педагог Каменев А.И.: «Русская военная школа прошла большой путь развития. В разные века, в разное время передовые люди России пытались все сделать для того, чтобы их Родина была могущественной и процветающей. Прекрасно понимая тот факт, что в условиях господства силы невозможно обойтись без армии, истинные патриоты нашей страны все делали для того, чтобы офицерский состав русской армии был на высоте положения защитника государства. На пути строительства армии и воспитания офицерских кадров, конечно же, были издержки и недочеты, которые неизбежны в любом деле и уж в таком сложном деле, как защита Отечества. На нашу долю выпала задача бережно сохранить все ценное в этом опыте, осмыслить причины издержек и недочетов, сделать надлежащие выводы для современной практики подготовки офицеров в нашей стране»[i].

Прежде чем приступить к оценке современного состояния проблемы подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, к поиску путей совершенствования системы военного образования необходимо обратиться к опыту прошлого, провести логико-исторический анализ развития системы военного образования в России.

При этом заслуживает внимания опыт наших предшественников в вопросах: государственной политики в области подготовки офицерских кадров, ее зависимости от уровня развития общества, военного искусства, вооружения и военной техники; развития сети военных образовательных учреждений; содержания, руководства, решения возникающих проблем военного образования.

С этой целью целесообразно рассматривать состояние военного образования в наиболее характерные исторические периоды и во взаимосвязи с внутренней и внешней политикой государства, строительством Российской армии. Провести анализ и обобщить опыт наших предшественников в вопросах: уровня и системы управления военным образованием, его планирования, организации и контроля; содержания и порядка формирования требований к подготовке офицерских кадров; направленности и технологии обучения в военно-учебных заведениях России.

Процесс развития системы военного образования в России можно разделить на несколько исторических периодов:

I период – зарождение военного образования (до 2-й четверти 18 века);

II период – становление системы военного образования (1726-1860 годы);

III период – совершенствование системы военного образования в дореволюционной России (1860-1917 годы);

IV период – развитие системы подготовки офицерских кадров в СССР (1917-1990 годы).

Элементарное военное образование берет начало с глубокой древности. Его необходимость вызвана участием особой группы людей (дружинников, дворян) в многочисленных войнах и битвах того времени. Его эволюция тесно связана с целями и задачами государственной политики, развитием экономики, образования и науки и, как следствие, развитием вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Период до 18 века характеризуется борьбой русских князей за власть, за территории, за создание централизованного государства, защиту и расширение его границ. В экономике преобладает сельскохозяйственное производство и развиваются мелкие ремесла в городах.

Армии того периода немногочисленные и непостоянные (15-50 тысяч в 9-12 веках, 40-200 тысяч в 15-17 веках). На вооружении армии преобладает холодное оружие, с 14 века появляется огнестрельное оружие и артиллерийские орудия. К концу этого периода основную часть вооруженных сил России составляют поместные войска, собираемые в случае необходимости и, как правило, плохо обученные, не организованные, не дисциплинированные.

В тоже время в этот период у людей, стоящих у власти, нарастает сознание того, что с развитием огнестрельного оружия искусство вести войну предъявляет новые требования, ставит новые задачи, достижение которых медленно мобилизуемыми, плохо обученными, почти совсем не сплоченными войсками является делом невозможным, в особенности когда противник обладает как раз противоположными качествами. Однако, вследствие многочисленных войн, внутренних противоречий, экономической отсталости и неимения материальных средств, в период царствования первых трех Романовых (Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича) только начинают осуществляться первые попытки в преобразовании русского войска. Появляются постоянные войска: пехота — стрельцы, конница — городские казаки и артиллерия — пушкарский цех. Организуются полки «иноземного строя». Системы подготовки командных кадров и военно-учебных заведений в этот период не существовало.

В древней Руси в основе военного обучения лежал навык, передаваемый от отцов сыновьям. Дворянские дети с молодых лет готовились к военной службе соответственным воспитанием (гимнастические и военные упражнения, охота на диких зверей), которое имело целью развить и укрепить физические и нравственные силы юноши, сделать его мужественным и храбрым, способным к военному делу. Военное искусство сыновья познавали от своих отцов. Светское воспитание и образование в этот период сводилось к научению читать и писать, а дальше умственное развитие продолжалось на основе чтения книг религиозного содержания. В 17 веке появляются первые военные книги: «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки…» (1621 год) и «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей» (1648 год) .

В 80-х годах XVII столетия начинает складываться система взглядов на вопросы военного образования, которая связана с именем Петра I и созданным им «потешными войсками». Цель, которую преследовал Петр I при создании «потешных войск», — подготовка воинов к тому, что потребуется на войне. Программа реализации данной цели включала:

развитие физической силы и ловкости путем игр на воздухе и гимнастических упражнений;

развитие смелости и предприимчивости путем ввода в игры некоторой доли опасности и риска. Постижение сторожевой службы, разведки, сознания того, что «больше побеждает разум и искусство, нежели множество»;

обучение владеть оружием, не только ружейным приемам, но и умению стрелять и колоть;

ознакомление с военной техникой и приучение пользоваться ею;

выработка дисциплины, чувства чести и духа товарищества;

познание отечества и уяснение его исторических задач путем ознакомления с наиболее яркими и наиболее мрачными страницами нашей истории, а также с силами и стремлениями наиболее опасных соседей;

развитие любви к государю и отечеству;

привитие любви к армии.

Начало организованного военного образования в России было положено Петром I, который проводя государственные и военные реформы первый понял, что для нужд Отечества необходимы специалисты в различных отраслях государственного практического знания. Период его царствования характеризуется проведением внешней политики, направленной на удовлетворение интересов России: расширение границ государства, борьба за выход к морю (Азовские походы — 1695- 1696 гг., Северная война — 1700-1721 гг., война с Турцией — 1711-1713 гг., Персидский поход — 1722-1723 гг.). Внутренняя политика направлена на укрепление государственной власти, строительство промышленных предприятий, развитие просвещения, литературы, искусства, профессионального образования. Учреждена академия наук, возросло книгопечатание.

Для повышения качества и профессионализма личного состава им введена обязательная, личная, пожизненная служба дворян и рекрутская повинность других сословий. Русская армия стала регулярной. К 1725 году в Сухопутных войсках России насчитывалось 225 тысяч военнослужащих — пожизненных профессионалов. Организационно они разделялись на действующую армию, гарнизонные войска, ландмилицию и казаков.

С целью подготовки профессиональных военных кадров для создаваемой армии нового типа и военно-морского флота открывается целый ряд военных школ. В 1698 году были открыты первая артиллерийская (бомбардирская) и пехотная военные школы при Преображенском и Семеновском полках в Москве, мореходная школа в Азове. В 1701 году учреждена Школа математических и навигацких наук, более известная как Навигацкая школа.

Северная война 1700-1721 годов показала потребность русской армии в военных специалистах, в связи с чем создаются еще целый ряд специальных средних военно-учебных заведений: артиллерийская (1712) и инженерная (1719) в Петербурге; хирургическая (1707), инженерная (1712) школы и школа переводчиков (1708) в Москве. Петр I, положив начало системе военного образования в России, разработал и внедрил систему стимулирования потребности в образовании, то есть поставил продвижение по службе в зависимость от образования и реальных заслуг офицера, а не от принципа родовитости.

Анализ исторических материалов по вопросам подготовки офицерских кадров позволяет выделить следующие характерные особенности системы военного образования этого периода:

1. Выпускники военных школ предназначались не только для военной службы, но и, в мирное время, использовались в гражданских целях как чиновники, организаторы инженерных, строительных работ и т.п.

2. Перед военной школой ставилась задача подготавливать военных специалистов, профессионалов, которые могли получить офицерские звания только после приобретения практических знаний, умений и навыков в войсках и сдачи экзаменов специальным комиссиям в полках.

3. Сравнение численности и состава русской армии и имеющихся военных школ показывает, что, во-первых, подготовка военных специалистов велась только для артиллерии, инженерных войск и морского флота и, во-вторых, не обеспечивала комплектование всех офицерских должностей в войсках.

4. Учитывая низкую грамотность населения России военная школа давала не только специальное, но начальное и среднее общее образование.

В то же время этим первым военно-учебным заведениям были присущи ряд недостатков:

принудительный характер обучения, всесословность обучаемых, жесткие порядки, культивировавшиеся в них, вызывали непопулярность обучения в военных школах среди дворянства;

организация и содержание подготовки офицерских кадров значительно отставали от западноевропейского уровня;

численность и качество подготовки военных специалистов не отвечало требованиям войск, военного искусства и состоянию вооружения[v].

Внешняя политика в период с 1726 по 1860 годы направлена на расширение и укрепление Российской Империи, ее положения в мире. Войны этого периода связаны как с защитой интересов России, так и в угоду внешней политике государственной власти.

Претерпевает структурные, организационные и численные изменения российская армия, которая в 1862 году насчитывала уже 800 тысяч человек (на период военных действий численность вооруженных сил России достигала 2,3 млн. человек).

Развивается и система военного образования. Потребность в подготовленных и воспитанных в духе преданности царю и Отечеству офицерских кадрах становится всё большей. В связи с этим на смену петровским специальным школам приходят кадетские корпуса: Сухопутный, позднее 1 Кадетский (1732), Морской (1752), Артиллерийская и инженерная дворянская школа, позднее 2 Кадетский (1758), иностранных единоверцев (1775), 1 Московский (1778), Павловский (1798), Пажеский (1802), Финляндский (1812) и другие. Кадетские корпуса предназначались для подготовки не только офицеров, но и чиновников государственных учреждений. В первых кадетских корпусах обучалось от 150 до 600 дворянских детей. В развитии этих военно-учебных заведений наметился уклон в сторону их большей кастовой замкнутости по составу воспитанников и универсализма в содержании обучения.

Появляются высшие военно-учебные заведения: Медико-хирургическая академия (1798), Николаевская академия Генерального штаба (1832), офицерские классы (с 1855 года академии) Главного инженерного (1819) и Главного артиллерийского (1820) училищ. В академии принимались на основе тщательного конкурсного отбора лучшие из выпускников кадетских корпусов, военных училищ или университетов, прослужившие в войсках, как правило не менее двух лет. Офицеры сдавали до 18 вступительных экзаменов и поступившие обучались от 2 до 3 лет. Созданные на базе лучших военных училищ и школ военные академии в короткие сроки стали центрами русской военно-теоретической и военно-инженерной мысли.

Елизавета Петровна в 1758 году поддерживает предложения генерал-фельдцейхмейстера графа П.И.Шувалова и учреждает Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу под его начальством. Екатерина II уже в первый год своего царствования (1762) преобразует ее в Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус и утверждает его устав. В 1765 году становится шефом сухопутного корпуса, назначает главным директором этого корпуса И.И.Бецкого, поддерживает все его преобразования и в 1766 году утверждает разработанный им устав корпуса.

Большой вклад в развитие системы военного образования в рассматриваемый период внесли Александр I и Николай I, которые не только значительно увеличили сеть и численность военно-учебных заведений, но и создали подчиненную непосредственно императору систему управления ими, внесли существенные коррективы в содержание и организацию учебного процесса кадетских корпусов.

До начала XIX века каждое военно-учебное заведение устраивало свою внутреннюю жизнь, систему обучения и воспитания, исходя из личных качеств и педагогических способностей своих директоров. С целью введения единства в обучении и воспитании, осуществления контроля за деятельностью военно-учебных заведений в 1805 году Александром I учреждается особый «Совет о военно-учебных заведениях». Дальнейшую централизацию управления деятельностью военно-учебных заведений проводит Николай I.

Николаем I был создан специальный комитет под председательством министра народного просвещения Л.Шишкова, перед которым была поставлена цель «сличить и уравнять все уставы учебных учреждений империи, а также рассмотреть и подробно определить на будущее время все курсы учения, означив и сочинения, по коим они впредь должны быть преподаваемы». Стремясь не допустить проникновения в военно-учебные заведения того образования и воспитания, которые, по мнению правительства, могли вызвать рецидивы 14 декабря 1825 года, их стали превращать в своеобразную школу муштры и дрессировки.

Как следствие такой политики резко ухудшился состав преподавательского состава (лучшие преподаватели стали уходить в гражданские учебные заведения), на первое место ставилась строевая подготовка, а такие предметы, как тактика, артиллерия, фортификация отошли на задний план. Прогрессивные формы и методы воспитания времен Бецкого, Кутузова стали забываться, а взамен их внедрялись методы принудительного воспитания с применением телесных наказаний.

В результате российская армия получала профессионально малограмотных подпоручиков, считавших кулачную расправу лучшим средством воспитания, привыкшим повиноваться не авторитету старшего командира, а страху перед наказанием, усвоивших принцип: «Главное — не попасться». Все эти качества выпускников военно-учебных заведений того периода в полной мере проявились во время Крымской войны, когда наряду с героическими поступками, подвигами офицеров, была масса случаев трусости, невыполнения приказов, казнокрадства, боязни и нежелания взять на себя ответственность, принять командование, прийти на помощь товарищу.

Цель военного воспитания того времени сформулирована в «Наставлении для образования выпускников военно-учебных заведений», разработанном Я.И.Ростовцевым по непосредственным указаниям Главного начальника военно-учебных заведений Великого князя Михаила Павловича: «Христианин, верноподданный, русский, добрый сын, надежный товарищ, скромный и образованный юноша, исполнительный, терпеливый и расторопный офицер, — вот качества, с которыми выпускник этих заведений должен переходить со школьной скамьи в ряды армии с чистым желанием отплатить Государю за его благодеяния честною службою, честною жизнью и честною смертью»[x]. Сообразно этой цели основное внимание в кадетских корпусах обращалось на воспитание нравственности, краеугольным камнем всего воспитания была религия.

Актуальна и по нынешний день сформулированная Я.И.Ростовцевым в Наставлении главная цель обучения: «…дать воспитаннику прочное основание в науке, дабы при любви к труду, когда ум его впоследствии и летами, и опытом разовьется, он мог учить себя сам и идти далее без помощи посторонней; для чего и надобно всеми мерами приучать кадета к работе самостоятельной, вселять в него любовь к труду и уважение к наукам. Не следует упускать из виду, что способности и склонности воспитанников, как и вообще всех людей, не одинаковы, а потому во всех науках по мере возможности (в языках и искусстве непременно), распределяя преподавание по классам, не сдерживать тех воспитанников, которые вырываются из общего уровня классной массы и заслуживают идти далее и шире предметов, программою для их класса назначенных».

В этот период продолжается процесс увеличения сети военно-учебных заведений. Все военно-учебные заведения к 1850 году разделяются на 3 класса:

1-й класс — все губернские кадетские корпуса (кроме Финляндского, Оренбургского и Сибирского) и Александровский кадетский корпус для малолетних;

2-й класс — Пажеский корпус, Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, 1,2 С-Петербургские, Павловский, Финляндский, 1 и 2 Московские, Александринский Сиротский, Оренбургский, Сибирский кадетские корпуса, Дворянский полк;

3-й класс — Императорская военная академия, Главное инженерное училище (с 1855 г. Николаевское ИУ), Главное артиллерийское училище (с 1849 г. Михайловское АУ), Морской кадетский корпус.

Период 1860-1881 годов характеризуется укреплением позиций России на Дальнем Востоке, Черном море, в Средней Азии (походы в Среднюю Азию (1865-67), война с Турцией (1877-78). Во внутренней политике — это период демократических и либеральных реформ, отмены крепостного права, развития капиталистических отношений. Произошел промышленный переворот в обрабатывающей промышленности, идет строительство железных дорог, развитие тяжелой индустрии, внедрение машинного способа производства, рост банков.

В этих условиях проводятся преобразования и в системе военного образования, в первую очередь связанные с военной реформой 1860-1880 годов. В 1863 году было образовано Главное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ), которое подчинялось военному министру и главному начальнику военно-учебных заведений.

ГУВУЗ имел статус министерства с большими властными полномочиями. В его ведении находились военные и юнкерские училища, кадетские корпуса, военные гимназии и прогимназии, Учительская семинария военного ведомства и педагогические курсы при 2-й Петербургской гимназии.

В результате проведенных реформ были созданы благоприятные условия для плодотворной работы военно-учебных заведений. Этот факт подтверждается и тем, что система военного образования практически осталась неизменной до Октябрьской революции 1917 года, не считая переименований военно-учебных заведений, дальнейшего увеличения их сети, совершенствования организации и содержания учебно-воспитательного процесса.

С приходом на трон Александра III кончился период демократических преобразований. Решением императора военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса. Военные прогимназии, часть юнкерских училищ, Педагогические курсы и Учительская семинария ликвидированы. Всему строю их внутренней жизни придавался военный порядок, должности воспитателей замещались только офицерами, группы воспитанников по возрастам сводились в роты, все они уравнивались в средствах содержания. Такая организация кадетских корпусов сохранилась до конца периода. В дальнейшем, в период царствования Николая II, наблюдается рост емкости и числа военно-учебных заведений, ослабление режима кадетских корпусов.

Сложившаяся сеть военно-учебных заведений обеспечивала подготовку для армии офицерских кадров со средним и высшим специальным образованием, их переподготовку и повышение квалификации, а также подготовку техников и рабочих для артиллерийского и морского ведомств, военных фельдшеров.

Было уменьшено количество часов по ряду предметов, продолжительность урока установлена в 50 минут (вместо 60 минут), а высвободившиеся 5 часов в неделю отданы на занятие физкультурой. Классные занятия предписывалось планировать так, чтобы воспитанники ежедневно готовили уроки не более, чем по трем предметам. По каждому предмету был разработан единый для всех кадетских корпусов учебник.

В ведении военного министерства находились и заведения, подготавливающие специалистов-техников для артиллерийского ведомства и военных фельдшеров.

Заслуживает внимания опыт управления деятельностью артиллерийских военно-учебных заведений. Научное, организационное и методическое руководство всей системой подготовки артиллерийских специалистов (офицеров, техников, фейерверкеров) осуществляла Михайловская артиллерийская академия. Должность ее начальника именовалась: начальник Михайловской артиллерийской академии и артиллерийских училищ и ему были присвоены права вице-директора Главного артиллерийского управления. К 1917 году начальнику академии подчинялись начальники Михайловского, Константиновского, Сергиевского, Николаевского артиллерийских и Технического училищ, артиллерийской офицерской школы. Такая организация управления артиллерийскими военно-учебными заведениями позволяла координировать их деятельность, в первую очередь по учебной части. Все программы обучения разрабатывались в академии, что обеспечивало их преемственность, дифференциацию по уровням и задачам образования, учет как последних достижений науки и техники, так и требований войсковой практики. Этому же способствовала практика комплектования преподавательского состава училищ выпускниками академии.

К середине XIX века численность обучаемых в военно-учебных заведениях, готовивших офицеров, составляла 7315 кадет и юнкеров, а годовой выпуск был увеличен до 950 офицеров, что по оценке комиссии великого князя Михаила Николаевича (1862 год) позволяло пополнять офицерские вакансии только на одну треть. Емкость военно-учебных заведений 80-х годов XIX столетия позволяла выпускать до 2,4 тысяч офицеров в год, а к 1913 году — до 3250 офицеров, что позволяло обеспечивать до 80 процентов офицерских вакансий в войсках. То есть, при реальной естественной убыли офицерского состава 9-12% подготовка офицеров в военных училищах была запланирована исходя из 7-8-процентной убыли. Недостающее число офицеров компенсировалось за счет приема в старшие классы военных училищ студентов или выпускников гражданских вузов, платного обучения части юнкеров (своекоштных) и экстерната. Имевшиеся кадетские корпуса не обеспечивали потребность военных училищ, поэтому в училища разрешалось принимать и молодых людей с гимназическим аттестатом.

Технологическая схема военного образования предусматривала получение общего среднего образования в кадетских корпусах или гражданских гимназиях, среднего военно-специального в военных училищах, служба в войсках и получение высшего военного (военно-специального) образования в академиях. Исключение составляла только военно-медицинская академия, в которую, как и в гражданские вузы, принимали юношей с общим средним образованием. Поэтому и срок обучения в военных академиях был меньше, чем в университетах и технических вузах.

К началу XX века образование уже воспринималось как жизненная необходимость и меры по его стимулированию уже направлялись на повышение заинтересованности обучающихся в высоком качестве своей учебы.

Таким образом, анализ исторического опыта развития системы военного образования в России до 1917 года позволяет сделать следующие выводы:

— дело подготовки офицерских кадров в России всегда находилось в ведении высших органов государственной власти — императоров, занимавших высшие государственные посты великих князей, высших правительственных чиновников, которые устанавливали требования к офицерским кадрам, порядок, организацию и содержание их подготовки, сеть военно-учебных заведений и численность обучаемых в них, определяли порядок и уровень финансирования военного образования;

— строгой, научно обоснованной системы перспективного планирования развития военного образования не существовало. Создание, ликвидация или реорганизация военно-учебных заведений, установление специальностей, уровней образования, программ и численности подготовки офицерских кадров находились в прямой зависимости от внешних и внутренних политических, экономических условий, состояния армии, развития вооружения, уровня образования в стране, интересов господствующего класса. Для развития военного образования решающее значение имели взгляды и отношение к нему царствующих особ, руководителей соответствующих ведомств, их понимание и желание поддержать и реализовать на практике передовые идеи, предложения и начинания прогрессивно мыслящих деятелей своей эпохи

— система военного образования существовала отдельно от системы образования России, но, в тоже время, обе системы взаимно влияли на развитие содержания, форм, методов и организации обучения и воспитания;

— перед военно-учебными заведениями ставилась задача морального, нравственного, эстетического, духовного, патриотического воспитания дворянских детей, подготовки преданных своему императору, Отечеству и вере офицеров, обладающих необходимыми для военной или гражданской службы общими и специальными знаниями и умениями. Выполнение этой задачи контролировалось на самом высоком уровне — императором, великими князьями, руководителями военного министерства и военных ведомств.

В целом к началу 1-й мировой войны система военного образования России приобрела строгую логическую последовательность и единообразие в основных ее звеньях. По своему педагогическому потенциалу и уровню подготовки выпускников она заняла одно из ведущих мест в мире.

В советский период развитие системы военного образования происходило в совершенно иных социально-политических, национальных и межнациональных, экономических, военно-политических внутренних и внешних условиях.

В первые же дни Советской власти ставится задача на кардинальное изменение системы и содержания подготовки командного состава новой армии, направленных на учет военно-политической обстановки и контингента обучаемых, обновление профессорско-преподавательского состава, введения в учебные планы общественных наук, системы военно-политического воспитания.

Приказом наркома по военным делам от 14 ноября 1917 года были закрыты все военно-учебные заведения дореволюционной России. В результате сложившаяся к 1917 году российская система военного образования была почти полностью разрушена. Были ликвидированы большинство военных училищ. В какой-то мере сохранились только военные академии, проявившие лояльность к новой власти (Артиллерийская, Военно-медицинская, Инженерная, Интендантская и Морская), а также специальные офицерские школы: авиационная, автомобильная, электротехническая и др. Педагогический потенциал, материальная база, традиции обучения и воспитания российской военной школы в значительной мере были утрачены. Строительство системы советского военного образования практически было начато заново с выборочным использованием предыдущего опыта российской военной школы.

С началом Гражданской войны молодая советская республика столкнулась с острым недостатком командных кадров. Поэтому в срочном порядке создается сеть военно-учебных заведений, включающая курсы и школы подготовки и усовершенствования младшего, среднего и старшего командного состава, военных специалистов среднего звена.

В дальнейшем сеть таких курсов расширяется за счет их организации во фронтах, армиях и дивизиях. Одновременно для подготовки командных кадров технического и специального профиля организуются специальные (авиационные, артиллерийские, инженерные, топографические, железнодорожные, медицинские и другие) и высшие (стрелковые, артиллерийские, электротехнические, автоброневые, кавалерийские и другие) военные школы и Военно-авиационный техникум. Срок обучения в создаваемых курсах и школах составлял от 3 до 10 месяцев. Комплектовались они солдатами, унтер-офицерами, рабочими и крестьянами, большинство из которых были малограмотными.

К концу 1918 года в стране действовало 63 таких военно-учебных заведения (13 тысяч курсантов), к сентябрю 1919 года –107, а в ноябре 1920 — 153 (54 тысячи курсантов).

Для подготовки начальствующего состава в этот период начали функционировать Артиллерийская (с 1926 г. — ВА им. Ф.Э.Дзержинского), Военно-инженерная, Военно-медицинская, Военно-хозяйственная (в настоящее время ВА тыла и транспорта) и Военно-морская академии, заново создается Академия Генерального штаба (с 1925 г. — ВА им. М.В.Фрунзе). Срок обучения в них составлял от 6 до 12 месяцев.

В период мирного строительства между Гражданской и Великой Отечественной войнами, в связи с совершенствованием Вооруженных Сил на базе новой боевой техники и созданием новых родов войск, система военного образования претерпевает неоднократные изменения по содержанию и срокам обучения, структуре, составу и численности военно-учебных заведений, организации управления ими.

Дальнейшее развитие военно-учебных заведений (1929-1941 годы) связано с техническим перевооружением Вооруженных Сил, созданием новых родов войск, возрастающей угрозой войны. В результате возникает необходимость обучения командных кадров всех уровней новым образцам вооружения и военной техники, способам их боевого применения и эксплуатации.

В этот период открывается ряд новых военных академий: Генерального штаба, военно-транспортная, механизации и моторизации, военно-химическая, Ленинградская военно-воздушная. Вновь реорганизуются в самостоятельные вузы военно-хозяйственная, военно-инженерная и электротехническая академии. Военно-воздушная академия в Москве разделяется на две: военно-воздушную инженерную и командного и штурманского состава ВВС. Академии становятся крупными учебными и научными центрами, обеспечивающими наряду с основной задачей, подготовкой командных и инженерных кадров, и подготовку необходимых для Вооруженных Сил научных и научно-педагогических кадров. Значительно увеличивается их вклад в разработку новых образцов вооружения и военной техники.

С 1937 года средние военные школы преобразуются в военные училища, которые являлись средними военными учебными заведениями со сроком обучения вначале три, а затем два года. В них принимается молодежь с образованием не ниже 7-10 классов.

В результате этих преобразований в 1938 году командный и начальствующий состав для Сухопутных войск, ВВС и ВМФ готовили 13 военных академий, один военный институт, 5 военных факультетов при гражданских вузах, 75 военных училищ (в т.ч. 18 авиационных, 7 военно-морских, 11 артиллерийских, 9 бронетанковых и др.).

В 1939-1940 годах, в связи с угрозой войны и развертыванием кадровой армии происходит значительное увеличение сети и емкости военно-учебных заведений. Формируются десятки новых училищ, в том числе по совершенно новым специальностям.

В 1941 году, перед началом Великой Отечественной войны, подготовку офицеров для армии и флота в стране осуществляли: 15 военных академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, 203 средних военных училища (240 тысяч курсантов) и ряд других. Для переподготовки и усовершенствования офицеров, в том числе и офицеров запаса, функционировало более 100 курсов.

С началом Великой Отечественной войны военно-учебные заведения переводятся на сокращенные сроки обучения: в военных академиях – 6-12 месяцев; в военных училищах — 4-10 месяцев; на курсах усовершенствования – 2-6 месяцев. Дополнительно создаются ряд новых военных училищ – пехотных, пулеметно-минометных, войск ПВО, береговой обороны, парашютных частей и др. Численность курсантов в сухопутных и летных училищах увеличивается почти вдвое. Непосредственно фронтами развернуто свыше 200 различных краткосрочных курсов младших офицеров. Всего в годы войны действовало свыше 220 различных военных училищ. Расширяется сеть курсов усовершенствования начальствующего состава. Так, в 1941 году такие курсы были созданы при 11 военных академиях, при штабах фронтов, при 6 военных округах.

Таким образом, увеличение сети и емкости военно-учебных заведений, сокращение сроков и оптимизация содержания обучения в них, позволили обеспечить потребность действующей армии и флота в командных кадрах и даже к концу войны создать определенный резерв. Всего за годы войны военно-учебные заведения дали армии и флоту около двух миллионов офицеров. С улучшением обстановки на фронтах, в целях повышения качества подготовки военных кадров с 1 декабря 1942 года были переведены на довоенные сроки обучения военно-технические академии, а с 1 июля 1943 года – все остальные высшие военно-учебные заведения. Увеличилась продолжительность обучения в военных училищах (до 2-х лет) и на курсах.

В послевоенный период непрерывный рост технической оснащенности Вооруженных Сил, оснащение их ракетно-ядерным оружием, сложной военной техникой, создание новых видов и родов войск предъявило к военным кадрам и системе их подготовки новые, повышенные требования. От офицеров потребовалось знание основ ядерной физики, радиотехники, электроники, высшей математики и других наук.

В связи с этим, начиная с 1948 года, расширяются масштабы подготовки офицеров по новым специальностям, реорганизуются старые и формируются новые академии, средние и высшие военные училища. В 1946 году создается Военная академия артиллерийской радиолокации (с 1948 года Артиллерийская радиотехническая академия), в 1956 году – Военная командная академия ПВО. В связи с переориентацией Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского на подготовку военных специалистов в области ракетно-ядерного оружия и для создаваемых Ракетных войск стратегического назначения, она переименовывается сначала в артиллерийскую инженерную, а затем в военно-инженерную академию. На базе ее командного факультета в 1953 году в Ленинграде создается Военная артиллерийская командная академия (позднее Военная артиллерийская академия). Создаются радиотехнические, ракетные, зенитно-ракетные и другие училища, в том числе инженерные и командно-инженерные со сроком обучения 5-6 лет. К 1954 году было вновь сформировано 28 высших военных училищ, увеличена вдвое численность слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений.

В итоге всех преобразований к 1973 году в стране действовало 153 военно-учебных заведения: 18 военных академий, 1 военный институт, 105 высших военных училищ (из них 79 со сроком обучения 4 года и 26 – со сроком обучения 5 лет), 7 военных факультетов при гражданских вузах и 22 средних военных училища. Кроме того, довузовская подготовка молодежи осуществлялась в 7 суворовских военных и Нахимовском военно-морском училищах.

В 70-х – 80-х годах продолжаются преобразования системы военного образования, направленные на повышение уровня образования офицерских кадров, приближение содержания высшего профессионального образования к общегосударственным требованиям, увеличение масштабов подготовки военных специалистов. В 1973 году были впервые введены принятые в настоящее время уровни военного образования: среднее военно-специальное, высшее военно-специальное и высшее военное. Уточнены предназначения военно-учебных заведений. К 1976 году все средние училища, кроме авиационно-технических, преобразованы в высшие. Значительное число высших командных училищ преобразовано в высшие командно-инженерные или инженерные со сроком обучения 5 лет. Создан ряд новых инженерных училищ. Пересмотрены программы обучения в сторону усиления фундаментальной естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки в соответствии с требованиями высшей школы. Военные академии практически полностью переведены на подготовку командных и инженерных кадров для средних и высших звеньев управления (с высшим военным образованием), со сроком обучения 2 (позднее 3) года.

Необходимо отметить, что наряду с позитивными результатами проводимые преобразования имели и отрицательный эффект. На инженерных факультетах академий полностью прекращена первичная подготовка инженеров с высшим военно-специальным образованием, кроме Военной академии имени Дзержинского и Военно-воздушной инженерной академии, где продолжалась подготовка инженеров из числа авиационных техников. Последовавшее за этим обвальное сокращение или даже ликвидация общенаучных и общеинженерных кафедр привели к резкому падению научно-педагогического потенциала инженерных факультетов академий, снижению уровня научных исследований.

В середине 80-х годов перед Министерством обороны встала проблема недостаточности высококвалифицированных инженеров для наукоемкой и научно-педагогической деятельности в научно-исследовательских, испытательных учреждениях, в вузах и военной приемке. Высшие военные училища не могли обеспечить такого образования своим выпускникам из-за преимущественно эксплуатационной направленности их учебных планов и программ. В связи с этим в 1989 году возобновляется подготовка инженеров из числа курсантов по наиболее сложным наукоемким специальностям на инженерных факультетах военных академий со сроком обучения 5-6 лет.

В итоге к 1991 году страна располагала вполне сложившейся системой военного образования. Действовало 166 военно-учебных заведения: 18 военных академий, 3 военных института, 130 высших военных училищ (из них 48 со сроком обучения 5 лет), 7 военных факультетов при гражданских вузах и 8 средних военных училищ (из них 2 — для подготовки военнослужащих иностранных армий).

В целом, сложившаяся к 90-м годам XX столетия система военного образования обеспечивала решение задач подготовки офицерских кадров, восстановила позиции, утраченные после 1917 года, вновь вышла на одно из ведущих мест в мире.

[i]См,: Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. М: ВПА имени В.И.Ленина, 1990. с. 184

См,: Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. М: ВПА имени В.И.Ленина, 1990с.13-14

См.: Волков С.В. Русский офицерский корпус. – М., Воениздат, 1993., с. 43-46]

НАУКА И ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4/2006, стр. 59-64

Полковник Ю.М. КЕРНАСОВСКИЙ ,

начальник штаба - первый заместитель

начальника главной военной инспекции

Вооруженных Сил Республики Беларусь

Парадигма современного военного образования характеризуется изменением военно-политической обстановки, складывающихся военных угроз, содержания войны и вооруженной борьбы; интернационализацией образования и влиянием образовательной системы страны на систему военного образования; повышением требований к профессионализму и качеству подготовки военных кадров и необходимостью эффективного управления системой военного образования .

Актуальность научного исследования систем военного образования зарубежных стран обусловлена рядом причин теоретико-методологического и практического характера и необходимостью выведения национальной системы военного образования на качественно новый уровень. При этом на основе использования мирового и отечественного опыта образования необходимо проектирование перспективной системы военного образования как образовательной системы отраслевого назначения, которое выражается не только в предварительном планировании будущих ее изменений, но и в предвидении их влияния на обороноспособность и боевую готовность Вооруженных Сил нашей страны.

В этом плане большой практический интерес для развития национальной системы военного образования имеет системный анализ военного образования зарубежных стран (таких как Россия, США, Германия, Великобритания, Франция, Канада и ряда других), их подходы к вопросам обучения и воспитания военных кадров.

Основной проблемой системы военного образования Республики Беларусь на современном этапе ее развития является повышение качества военного образования в соответствии с текущими и перспективными потребностями военно-профессиональной деятельности должностных лиц органов военного управления.

При анализе проблемы использовались результаты исследований военных педагогов и психологов, которые заложили теоретико-методологические и прикладные основы военной педагогики и психологии: А.В. Барабанщикова, В.И. Вдовюка, В.Н. Герасимова, В.П. Давыдова, М.И. Дьяченко, Н.И. Корчемного, П.А. Корчемного, Н.С. Кравчуна, И.А. Липского, В.Г. Михайловского, Н.Ф. Феденко, В.Т. Юсова и др.

Установлено, что достижение системами военного образования нового качественного состояния невозможно без учета динамизма изменений, происходящих в военной сфере, многочисленных противоречий и недостатков, многие из которых обостряются и вызывают необходимость поиска новых подходов в развитии систем военного образования.

При наличии определенных достижений системе военного образования Беларуси, как и ряду других систем, присущи определенные недостатки: отсутствие в ней научно обоснованных моделей, алгоритмов и технологий оптимального управления во всех ее звеньях; низкая эффективность профессионально-должностного потенциала субъектов системы военного образования и, прежде всего, выполняющих управленческие функции; дефицит конструктивных организационно-педагогических основ практической подготовки офицерских кадров в военных учебных заведениях и эффективного управления системой военного образования в соответствии с новыми запросами строительства и развития Вооруженных Сил .

Результаты исследования проблемы призваны способствовать повышению качества управления военным образованием Республики Беларусь. При этом применение зарубежного опыта должно осуществляться с учетом исторического опыта, традиций и современной практики реформирования системы военного образования Беларуси.

Современное состояние военного образования России и Беларуси, исторический опыт, традиции и перспективы развития

Рассматривая современное состояние военного образования России и Беларуси невозможно обойтись без учета традиций, сложившихся в отечественной военной школе. Более чем 300-летняя история свидетельствует, что все крупнейшие преобразования в области военного образования осуществлялись одновременно с реорганизацией Вооруженных Сил. Так было при Петре Великом в ходе создания регулярных армии и флота, при проведении «милютинских» военных реформ во второй половине XIX века, в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, и в разгар «холодной войны» в 70-х годах прошлого века.

Советская военная школа вобрала в себя все лучшее из традиций российской армии. Каковы же эти традиции? Во-первых, военная школа была национальной, поэтому главным и определяющим понятием для офицера являлось понятие Родины. Во-вторых, русский офицер был всегда государственником, патриотом, пламенно верил в свое высокое призвание, обладал национальной гордостью и чувством национального достоинства. В-третьих, в офицерской среде преобладали уважительные, товарищеские взаимоотношения, оберегаемые понятиями чести. В-четвертых, к боевым традициям командиров Русской армии относится обычай без колебаний идти в бой, с честью выполнить свой долг, не содрогаясь перед любой опасностью и близостью смерти. В-пятых, в офицерской среде были всегда высоки нравственные нормы поведения и прежде всего верность данному слову или любым другим обязательствам. Таким образом, военная школа базировалась на лучших традициях и стандартах отечественной системы образования, на богатом и самобытном опыте подготовки офицерских кадров.

Создание в 1992 году российских и белорусских вооруженных сил положило начало новому этапу развития военной школы .

Система военного образования - необходимая и неотъемлемая часть военной организации государства. Она предназначена для обеспечения потребностей Вооруженных Сил в офицерах, уровень подготовки которых соответствует государственным и специальным требованиям. Основным элементом системы военного образования являются военные учебные заведения.

Становление системы военного образования России и Беларуси происходило в период СССР в условиях стабильного финансового и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, что позволяло поддерживать необходимый научно-педагогический потенциал военных учебных заведений, удовлетворять их потребности в новейших видах вооружений и военной техники, проводить систематическую модернизацию материально-технической базы и на этой основе обеспечивать качественную подготовку офицеров.

С момента образования национальных систем военного образования положение дел коренным образом изменилось. Этот период характеризовался необходимостью восстановления целостности системы военного образования, нарушенной после развала СССР, организации подготовки специалистов по всем специальностям, необходимым национальным армиям. Армиям двух стран пришлось идти своим путем реформирования систем военного образования, решать целый ряд проблем, таких как:

1. Невозможность военных учебных заведений компенсировать ежегодную убыль офицеров с военной службы и неспособность в полном объеме удовлетворять потребность военной организации государства в офицерских кадрах. Основными причинами ее были введение контрактной системы, снижение престижа военной службы в обществе и низкая материальная обеспеченность военнослужащих.

В ходе проведенных в Вооруженных Силах Республики Беларусь реформ эта проблема в основном решена: престиж военной службы и материальное обеспечение военнослужащих достаточно высоки, укомплектованность офицерами Вооруженных Сил более 90%.

2. Снижение уровня военно-профессиональной подготовленности выпускников военных учебных заведений, особенно в части их практических умений и навыков. Проблема была обусловлена рядом причин: изменением социально-экономической ситуации в стране и Вооруженных Силах, уменьшением количества денежных и материальных средств, выделяемых на боевую подготовку, снижением качества обучения за счет досрочного увольнения в запас преподавателей, имеющих ученые степени, в связи с отсутствием эффективных мер по стимулированию их труда.

В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь эта проблема успешно решается, но необходим ряд мер правового, организационного и ресурсного характера для кардинального ее решения.

3. Несовершенство организационного и экономического механизмов управления системой военного образования и, как следствие, нерациональное расходование средств, выделяемых на подготовку офицеров. На решение данной проблемы оказывают существенное влияние несовершенство структуры управления военным образованием, недостаточная эффективность функций организационного и научно-методического руководства, нормативно-правового, ресурсного обеспечения и контроля.

Опыт проводившихся в Вооруженных Силах России в 1992 - 2001 годах преобразований показал, что многие проблемы подготовки офицеров носят комплексный, межотраслевой характер. Для их решения требуется принятие отдельной федеральной программы, позволяющей координировать действия федеральных органов исполнительной власти по вопросам реформирования системы военного образования. В 2002 году Министерство обороны разработало, а Правительство утвердило Федеральную программу «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года» . Ее цель - создать оптимальную сеть вузов, отвечающую потребностям военной организации и возможностям федерального бюджета. Структура управления военным образованием России представлена на рисунке. Каковы основные цели программы?

Первая - создать условия для полного удовлетворения потребностей государства в офицерах при рациональном расходовании средств, выделяемых на их подготовку.

Вторая - повысить качество военного образования, привести уровень подготовленности офицеров в соответствие с требованиями к их военно-профессиональной деятельности.

Третья - повысить эффективность и качество управления военным образованием.

При этом рассматриваются следующие направления инновационной деятельности в сфере военного образования:

система непрерывного образования военнослужащих;

довузовское военно-патриотическое воспитание молодежи в системе непрерывного военного образования;

гуманизация и гуманитаризация военного образования молодежи;

распределенный открытый университет военнослужащих;

роль и место военных факультетов и кафедр гражданских вузов в военном образовании молодежи;

информатизация системы военного образования;

роль и место вузовской науки в сфере военного образования молодежи;

право вооруженных конфликтов в сфере военного образования;

религия и армия .

Важнейшей задачей в сфере военного образования является повышение качества подготовки выпускников, которая будет решаться по нескольким направлениям: совершенствование содержания обучения; улучшение информационно-методического обеспечения образовательного процесса; информатизация образовательного процесса.

На реализацию Федеральной программы в 2003 - 2005 гг. Правительство выделило более 400 млн. рублей. Ожидаемая эффективность реализации Программы оценивается в трех аспектах: военном, социальном и экономическом.

В военном аспекте эффективность достигается путем создания организационно-правовых условий для обеспечения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации и других войск в офицерах, качество подготовки которых будет отвечать требованиям военно-профессиональной деятельности и нормативных правовых актов.

В социальном аспекте эффективность достигается путем обеспечения соблюдения прав граждан Российской Федерации на профессиональное образование и создания в военных учебных заведениях соответствующих социально-экономических и материально-технических условий для реализации военных профессиональных образовательных программ.

В экономическом аспекте эффективность достигается путем создания условий для рационального расходования средств федерального бюджета, выделяемых на подготовку офицеров для Вооруженных сил Российской Федерации и других войск.

Таким образом, в России данная Программа позволит реализовать современные требования к офицерам, повысить качество образования и организовать управление системой образования на новом инновационном уровне. Данный опыт вполне полезен и для Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Общее и особенное в подготовке офицерских кадров в современных зарубежных армиях

Современное состояние зарубежной военной педагогики в целом характеризуется отсутствием единой методологии по проблемам обучения и воспитания военнослужащих. В то же время следует отметить, что состояние и развитие теории и практики педагогической подготовки офицерских кадров являются предметом научных исследований зарубежных ученых, таких как А. Акеркпехт, М. Эйнскау, М. Коллинс, К. Евелин и др.

В основе системы обучения в вузах США, Германии, Великобритании и некоторых других стран НАТО, как правило, используются разнообразные психологические и педагогические теории, такие как бихевиоризм, рационализм, неотомизм, экзистенциализм, неопозитивизм, прагматизм, неофрейдизм и другие.

В связи с существенными переменами, произошедшими в мире в результате распада СССР и социалистического лагеря, а также с другими геополитическими и военно-стратегическими процессами содержание и направленность подготовки военнослужащих армий НАТО подвергаются значительным изменениям. На подготовку офицеров в военных учебных заведениях блока НАТО оказывают влияние такие факторы, как военно-политические интересы государства, требования общества и войсковой практики к офицерам, состояние педагогической и психологической наук, способы комплектования офицерского и рядового состава, система их военно-профессиональной подготовки и т.д.

Главная цель обучения и воспитания заключается в том, чтобы сформировать и развить личность военнослужащего как гражданина - патриота своей страны и как воина-профессионала, постоянно стремящегося к совершенствованию .

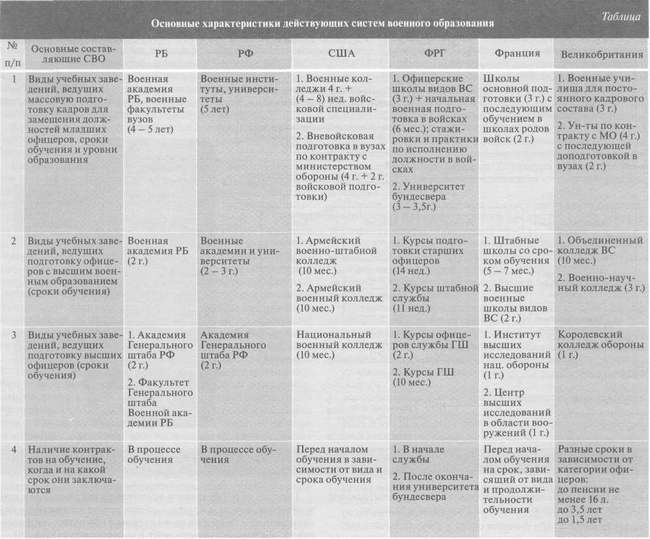

Как известно, процесс обучения в современных армиях носит многоплановый характер. В организационном плане подготовка офицеров в современных зарубежных армиях, как правило, осуществляется по трем направлениям: начальная подготовка (до присвоения первого офицерского звания); подготовка в процессе прохождения воинской службы; самостоятельная подготовка. Разумеется, у различных стран имеются свои особенности, которые можно увидеть в ходе сравнительного анализа систем военного образования России, Республики Беларусь и ряда зарубежных стран и их основных характеристик, представленных в таблице.

Сравнительный анализ систем военного образования России, Республики Беларусь и ряда зарубежных стран показывает, что армии этих стран располагают широкой сетью военных учебных заведений, которые в основном обеспечивают их потребности в военных кадрах с различным уровнем специальной и профессиональной подготовки. Наряду с военными учебными заведениями подготовка военных кадров практикуется в гражданских учебных заведениях. В процессе службы военнослужащие постоянно совершенствуют свои военные и специальные знания на практической работе и на различных курсах с различной продолжительностью обучения. В вооруженных силах применяется контрактная система найма, проводятся аттестации военнослужащих при назначении на должности и присвоении офицерских званий, широко применяются рейтинговые системы оценки профессиональных качеств военнослужащих.

Таким образом, подготовка офицеров является важнейшей составляющей процесса подготовки военнослужащих и, как правило, осуществляется: в военных учебных заведениях; на курсах подготовки по специальности; на курсах специальной подготовки; на курсах высшей подготовки.

Среди основных требований, которые предъявляются к офицерским кадрам, важное место занимают следующие: умение использовать современные методы обучения и воспитания подчиненных, способность создавать сплоченные коллективы военнослужащих, правильно строить взаимоотношения с подчиненными, а также развивать у них чувство уверенности и доверия, мотивировать свои поступки и действия подчиненных.

Сосредоточение усилий организаторов военно-профессиональной подготовки офицерских кадров на реализации данных требований позволяет, по оценкам командования вооруженных сил США, добиваться наличия у командиров частей и подразделений «выдающихся качеств» для руководства подчиненными как в мирное время, так и в боевой обстановке. За основу была принята та точка зрения, что выпускник военного учебного заведения должен быть в первую очередь высокоинтеллектуальным, широко образованным офицером. В связи с этим в настоящее время объем военных дисциплин в ввузах США непревышает15%общего количества учебных часов, а на гуманитарные дисциплины в военных колледжах отводится до 50% учебного времени на первом курсе, до 30% - на втором, до 60% - на третьем и до 70% - на четвертом. Так, обучение курсантов в военной академии Вест-Пойнт осуществляется в соответствии с концепцией «Цельная личность», предусматривающей выработку у воспитанников таких качеств, как интеллигентность, физическая выносливость и умение работать с людьми . Такой подход к подготовке офицеров, на наш взгляд, требует изучения, но характеризуется некоторой излишней гуманитаризацией военного образования в ущерб его профессиональному содержанию.

Немецкие военные ученые в бундесвере придерживаются точки зрения, согласно которой обучение и воспитание военнослужащих являются своеобразной «инвестицией в будущее» - молодые люди, получившие воспитание в армейских условиях и возвратившиеся в гражданское общество, призваны способствовать обеспечению его дальнейшего благополучия. Как считают сторонники данного подхода, военные задачи, стоящие сейчас перед армиями передовых стран, приобретают комплексный характер, а динамика значимых с военной точки зрения изменений в политических, экономических, экологических, правовых условиях непрерывно нарастает. Поэтому именно комплексность и системность должны учитываться в военно-педагогической деятельности офицеров, что в полной мере подходит и к нашим Вооруженным Силам. Практика показывает, что эффективность функционирования системы военного образования во многом зависит от взаимосвязи и взаимозависимости процессов обучения и воспитания, влияния на них самых различных факторов.

Для вооруженных сил Великобритании характерно, что главная ответственность за военно-профессиональное обучение и формирование морально-боевых качеств у военнослужащих, педагогическую деятельность и подготовку к ней возложена на командиров всех степеней.

По оценкам специалистов, в самой стране и за ее пределами эффективность системы подготовки профессиональной британской армии достигается за счет комплексного решения нескольких задач:

во-первых, проведение тщательного и профессионального поэтапного отбора военнослужащих, в том числе будущих офицеров, для службы в армии с учетом их общеобразовательной подготовленности, уровня начальной военной подготовки, морально-психологических качеств и других характеристик;

во-вторых, продуманная и хорошо спланированная педагогическая подготовка военных кадров, осуществляемая непосредственно в вузах. В программу общей подготовки офицерского состава включено изучение курса военного администрирования, предусматривающего усвоение системы воинской дисциплины и конкретных обязанностей офицеров в отношении подчиненных. В этот же раздел включен курс лидерства как основы управления и руководства личным составом, который «подкрепляется» практикой руководства и общественными дисциплинами;

в-третьих, непрерывная переподготовка военнослужащих, прежде всего унтер-офицерского и офицерского состава, которая, так же как и в период их обучения в колледжах вооруженных сил, включает общеобразовательную и педагогическую подготовку и, кроме того, так называемый курс морального лидерства офицеров и младших командиров;

в-четвертых, оптимальный характер воздействия всей системы обучения и воспитания в сочетании с результативными мерами материального стимулирования военно-профессиональной, в том числе и педагогической, деятельности и подготовки к ней .

Следует отметить, что у систем подготовки военных кадров Беларуси и Великобритании есть много общего (организация профессионального отбора, непрерывная подготовка военнослужащих), но и есть особенное, что возможно применить у нас, это - хорошая педагогическая подготовка офицеров, курсы лидерства, знание и использование на практике информационных и педагогических технологий, результативное стимулирование военно-профессиональной деятельности, высокая практическая направленность обучения.

Следует особо подчеркнуть, что военные учебные заведения США, Германии, Великобритании, Турции и ряда других зарубежных стран располагают самой современной учебной материально-технической базой, включающей компьютерную технику последнего поколения, тренажеры-имитаторы на ее основе, а также различные обучающие и контролирующие программы. В них созданы локальные компьютерные сети, насчитывающие большое количество персональных компьютеров, связывающие между собой учебные аудитории, библиотеки, кабинеты, штабы, центры научной информации и т.д. Система работает круглосуточно. Преподаватели и курсанты имеют возможность пользования сетью Интернет, однако в целях безопасности выход на нее осуществляется через центральный компьютер вузов. Для обеспечения учебного процесса также созданы центры компьютерных систем моделирования боевых действий. Имеются хорошие библиотеки с большим количеством национальных и иностранных изданий, видеоматериалов и техники для их использования. Все печатные издания копируются в микрофильмы и на компьютерные компакт-диски .

Основными недостатками учебного процесса в военных учебных заведениях по материалам зарубежной печати являются шаблон в обучении слушателей, нечестная конкуренция, копирование заданий слушателями, политизация учебного процесса, большой процент преподавателей с малым стажем педагогической деятельности, упрощенный подход в оперативных расчетах.

Среди положительных факторов в процессе обучения можно отметить изучение вопросов тактики и стратегии в тесной увязке с примерами из военной истории. При этом внимание уделяется как анализу военных операций последних лет, так и освещению примеров из времен Второй мировой войны, в частности операций советских войск.

Интересен опыт Франции, где имеются военные подготовительные учебные заведения (лицеи), в которых обучаются дети школьного возраста. Они предназначены дли подготовки кандидатов во все основные школы. К ним относятся военные лицеи в Сен-Сире, Экс-ан-Прованс, О-Тун, Ла-Флеш. Кроме того, в гражданских лицеях в Париже, Нанси и Тулоне обучается молодежь с установкой для поступления в военные учебные заведения. Здесь можно провести параллель с нашими военно-патриотическими классами и Минским суворовским военным училищем.

Коренным образом изменена в 2004 году система подготовки офицерских кадров в вооруженных силах Польши. Главной ее особенностью стал переход на подбор кандидатов в офицеры из числа выпускников гражданских вузов с последующей их подготовкой на годичных офицерских курсах. Ранее подготовка офицеров осуществлялась в военных училищах из числа выпускников школ со средним образованием. В 2004 году набор кандидатов в офицеры для обучения по новой системе составил 395 человек. Базисным военным училищем для их подготовки является высшая офицерская школа сухопутных войск во Вроцлаве. Прежняя система приема слушателей из числа выпускников средних школ сохранена только для подготовки военных летчиков.

Интересен опыт подготовки в военных учебных заведениях Китая, где наряду с традиционными подходами находят широкое применение формы компьютерного дистанционного обучения с использованием новейших информационных технологий. Имеется единая сеть вузов вооруженных сил. В частности, в Цзинанском училище сухопутных войск имеется локальная закрытая система дистанционного обучения. В инженерной академии бронетанковых войск НОАК для подготовки слушателей с 1999 года применяются технологии дистанционного обучения, существует факультет информационных систем, значительное внимание уделяется обучению и исследовательской работе в области ЭВТ и электронных сетевых технологий .

На основании имеющейся информации можно сделать следующие выводы: во-первых, системы военного образования имеют свою национальную специфику и отвечают национальным интересам и традициям каждого государства; во-вторых, количество начальных офицерских школ, как правило, немного - иногда по одной на вид вооруженных сил, что дает возможность добиться концентрации в таких военных учебных заведениях больших сил, средств и лучших кадров; в-третьих, ряд государств предусматривает систему должностного образования или повышения квалификации офицеров с короткими сроками обучения; в-четвертых, сроки обучения в высшем звене обычно короткие, что способствует концентрации усилий на наиболее важных вопросах, не преследуя широких целей военного образования.

Можно отметить, что система профессиональной подготовки офицеров зарубежных стран представляет собой целостный, непрерывный достаточно эффективный и прагматический процесс. В основе ее лежит принцип «учить тому, что офицеру потребуется на его следующей должности».

Результаты исследования проблемы призваны способствовать разработке теоретико-методологических, практических и других основ эффективного управления развитием системы военного образования Беларуси. При этом изучение и применение зарубежного опыта должно соизмеряться с историческим опытом, традициями и современной практикой реформирования системы военного образования Беларуси. Он требует переосмысления и творческого развития, исходя из практической целесообразности.

Изучение систем военного образования зарубежных стран и тенденций их развития позволяет сформулировать научно-практические рекомендации по повышению эффективности системы военного образования Республики Беларусь:

1. С учетом завершения очередного этапа реформы военного образования, характеризующегося созданием структуры военного образования, позволяющей осуществлять подготовку военных специалистов различных уровней компетентности (включая и структуру для подготовки офицеров оперативно-стратегического уровня), в военном образовании необходимо основные усилия сосредоточить на повышении качества подготовки офицерских кадров. Это возможно в рамках целостной концепции, в которой будет учтен национальный и зарубежный опыт военного и гражданского образования, выработаны направления инновационной деятельности, разработаны конкретные программы, планы и рекомендации по совершенствованию системы военного образования.

2. Необходимо обновление образовательных программ с целью изменения их содержания, повышения практической направленности в подготовке офицеров, формирования у них устойчивых командирских, управленческих, методических умений и навыков.

3. Целесообразно активизировать поиск новых подходов к управлению развитием системы военного образования Беларуси. С этой целью необходимо разработать научные, учебные и методические рекомендации по внедрению в практику педагогических основ и методического обеспечения эффективного управления системой военного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кернасовский Ю.М. Военное образование: современное состояние и перспективы развития /Ю.М. Кернасовский// Штомесячны навукова-педагаг1чны часотс «Народная асвета». - 2006. - № 3. -С. 72 - 75.

2. Иванов B.C. Педагогические основы эффективного управления системой военного образования: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.0Щ3.12.2000/В.С. Иванов; Военная акад. РВСН. - М., 2000. - 18с.

3. Бригадин П.И. Военная школа в Беларуси XVIII - первая четверть XIXв. / П.И. Бригадин, A.M. Лукашевич. - Мн., 2004. - 120 с. 4. Найденов И.Н. Военное образование в начале XXI века: Монография / Под научной редакцией И.Н. Найденова - М.: Монино,

2004. - 188 с.

5. Федеральная программа «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года». Информационный сервер по материалам федеральных целевых программ [Электронный ресурс]/ Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. - М., 2006. - Режим доступа: http://www. programs-gov.ru. - Дата доступа: 10.07.2006.

6. Военная психология и педагогика: Учебное пособие / Под ред. ПА. Корчемного, Л.Г. Лаптева, В.Г. Михайловского. - М.: Изд-во «Совершенство», 1998. - 384 с: ил.