Самая могущественная империя за всю историю. Великие империи древности. Колыбель западной культуры

Второе полугодие 1944 г. характеризовалось большими изменениями в военном, политическом и экономическом положении обеих противоборствующих коалиций. Это нашло непосредственное проявление прежде всего в размахе стратегических операций на советско-германском фронте, их влиянии на последующий ход военных действий и решение проблем послевоенного устройства мира, в дальнейшем развитии национально-освободительного движения и его социально-политических результатах.

Исключительно ожесточенный, бескомпромиссный характер по-прежнему носила борьба между Советским Союзом и фашистской Германией, олицетворявшими две противоположные общественно-политические системы. Советско-германский фронт оставался главным фронтом второй мировой войны. Против Вооруженных Сил СССР гитлеровская Германия использовала основную массу своих войск и материальных средств.

Несмотря на открытие второго фронта в Европе и наступление англоамериканских войск во Франции и Италии, немецко-фашистское командование в конце 1944 г. держало на восточном фронте основную массу своих сил - 185 дивизий, в том числе 33 танковые и моторизованные, и 21 бригаду. Это были самые боеспособные соединения вермахта. В это же время против англо-американских войск действовали 74 немецкие дивизии, в том числе 15 танковых и моторизованных, и 3 бригады.

За период летне-осеннего наступления Советские Вооруженные Силы уничтожили и взяли в плен 96 дивизий и 24 бригады, разгромили 219 дивизий и 22 бригады вражеских войск. Вермахт потерял 1 600 тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные потери, по документам ОКВ, за период с июня по декабрь составили более 860 тыс. человек. Потерпели серьезные поражения или подверглись разгрому все действовавшие на советско-германском фронте группы армий: “Север”, “Центр”, “Северная Украина” и “Южная Украина”.

Важнейшим военно-политическим итогом наступления Вооруженных Сил СССР в рассматриваемый период явилось завершение изгнания врага с советской земли и освобождение ряда стран Европы. За это время была очищена от оккупантов советская территория общей площадью около 600 тыс. кв. км, на которой до войны проживало до 20 млн. человек. Гитлеровцы продолжали удерживать лишь небольшой плацдарм в Прибалтике. Развивая наступление, советские войска при участии сил национально-освободительного движения и регулярных войск ряда стран освободили Румынию и Болгарию, часть территории Польши, Чехословакии, Венгрии. Югославии и Норвегии площадью около 800 тыс. кв. км, где в 1937 г. проживало около 35 млн. человек. Советские воины, выполняя свою великую освободительную миссию, вели бои с врагом за многие сотни километров от Родины. И всюду благодарные народы встречали их как братьев-освободителей.

В ходе наступательных операций получило дальнейшее развитие советское военное искусство. С новой силой проявились такие его характерные черты, как высокая активность, целеустремленность, гибкость в выборе форм и способов ведения боевых действий, отвечающих меняющимся условиям обстановки. Вооруженные Силы СССР успешно наносили мощные последовательные и глубокие удары на всем советско-германском фронте, многие из которых завершились окружением и уничтожением крупнейших группировок врага. Советские войска осуществили тогда Белорусскую, Львовско-Сандомирскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтийскую и другие стратегические операции, которые вошли золотым фондом в советское военное искусство. Крупные победы, одержанные Вооруженными Силами СССР, со всей убедительностью подтвердили преимущества советского военного искусства над военным искусством фашистской Германии.

Достойный вклад в достижение побед над немецко-фашистскими захватчиками внесли советские патриоты, боровшиеся во вражеском тылу.

Исторические победы советского народа были обеспечены прежде всего всесторонней деятельностью Коммунистической партии. Новые сложные задачи ведения войны, вставшие в тот период перед страной, обусловили возросшую роль партии, ее Центрального Комитета в руководстве вооруженной борьбой, экономикой, идеологической работой, внешней политикой.

В центре внимания Центрального Комитета партии по-прежнему было руководство вооруженной борьбой, укрепление и совершенствование Советской Армии и Военно-Морского Флота. Все важнейшие решения по планированию стратегических операций обычно принимались на совместных заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования. Составной частью военно-организаторской деятельности партии было ее руководство борьбой советских людей в тылу фашистских оккупантов. Исходя из ленинского положения о роли резервов в обеспечении победы над врагом, партия уделяла большое внимание созданию и целесообразному использованию стратегических резервов. Одним из ключевых направлений в ее деятельности были подготовка, воспитание и расстановка военных кадров. Центральный Комитет партии разработал принципиальные установки о политике Советского Союза в связи с непосредственным осуществлением Вооруженными Силами СССР великой освободительной миссии в других странах.

Партия продолжала усиливать идеологическую работу на фронте и в тылу, мобилизовывать возможности советского народа и его Вооруженных Сил на окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков. Главное содержание идеологической работы Коммунистической партии составляли воспитание трудящихся и воинов в духе советского патриотизма, пролетарского интернационализма и дружбы народов, пропаганда великих преимуществ социалистического строя, разъяснение ленинского учения о защите социалистического Отечества, справедливого характера войны СССР и других стран антигитлеровской коалиции против Германии и ее сателлитов, разоблачение звериной идеологии фашизма. В столкновении двух непримиримо противоположных идеологий - социалистической и фашистской - во всей своей силе проявились жизненность коммунистического мировоззрения, идейная убежденность советских людей.

Деятельность ЦК ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов, всех партийных организаций характеризовалась высокой оперативностью, организованностью и собранностью, умением поднять массы на решение самых сложных задач, на героические подвиги на фронте и в тылу.

Коммунисты шли в авангарде всенародной борьбы с врагом. “Своим личным примером, героизмом и мужеством, - отмечается в постановлении ЦК КПСС “О 30-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов”, - коммунисты поднимали боевой дух масс, вели их на подвиги, вселяли твердую уверенность в полной победе над врагом. В годы войны неизмеримо возрос авторитет партии, еще теснее сплотились ее ряды, прочнее стало единство партии и народа” {1397} .

Значение побед Советских Вооруженных Сил вышло далеко за рамки советско-германского фронта. Они оказали огромное влияние на ход вооруженной борьбы на всех театрах войны, на освободительное движение народов, на всю военно-политическую обстановку в мире.

Вторая половина 1944 г. характеризовалась дальнейшим укреплением военного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции, расширением стратегического взаимодействия между Советскими Вооруженными Силами и американо-английскими войсками в Европе.

Главной особенностью вооруженной борьбы вне советско-германского фронта в этот период явилось открытие США и Англией второго фронта в Европе и усиление их боевых действий на Тихом океане и в Азии. Открытие второго фронта было большой победой всех прогрессивных сил мира, которые выступали за более решительное ведение войны против гитлеровской Германии.

Американо-английское командование осуществило крупную десантную операцию в Нормандии. К концу 1944 г. фашистские войска были полностью изгнаны из Франции, Бельгии, Люксембурга, а также части территории Италии и из многих районов Голландии. Общая площадь освобожденной союзниками и местными силами Сопротивления территории составила 600 тыс. кв. км с населением около 76 млн. человек, В итоге наступления союзные войска на 660-километровом участке фронта заняли выгодные позиции для непосредственного вторжения в Германию. Они уничтожили 35 дивизий противника. В ходе боев на территории Франции и Италии с июня до конца 1944г. безвозвратные потери немецко-фашистских войск составили 520 тыс. человек, а союзников - 120 тыс. человек.

Высадка союзных сил в Западной Европе способствовала ускорению окончательного разгрома фашистской Германии, которая вынуждена была теперь вести борьбу на два фронта. Однако она была предпринята в то время, когда героическими усилиями и огромными жертвами советского народа и его Вооруженных Сил гитлеровскому рейху уже были нанесены тяжелейшие поражения, в результате которых фашистский блок в Европе стал разваливаться. В этой обстановке западные союзники, открывая второй фронт, стремились воспрепятствовать росту авторитета и политического влияния СССР на международной арене. С высадкой в Нормандии империалистические круги США и Англии связывали свои далеко идущие классово-эгоистические интересы в Европе: подавить демократические силы и приобрести выгодные позиции для осуществления своей гегемонистской политики в послевоенный период.

Прочно удерживая стратегическую инициативу на Тихоокеанском театре и в Юго-Восточной Азии, союзники овладели важными в стратегическом отношении островами центральной и юго-западной частей Тихого океана, при поддержке сил Сопротивления осуществили высадку на Филиппины и заняли значительную часть территории Бирмы. На освобождаемой их войсками территории проживало несколько миллионов человек.

Однако фашистско-милитаристский блок, несмотря на крупные поражения, к концу 1944 г. еще представлял собой довольно серьезную силу. Войска гитлеровской Германии, хотя и утратили возможность проводить крупные наступательные операции, еще могли наносить сильные контрудары на отдельных участках. К этому времени на советско-германском фронте гитлеровцы располагали четырьмя группами армий, которые были пополнены новейшей по тому времени боевой техникой и вооружением. Проведение новой тотальной мобилизации и значительное сокращение протяженности общего фронта позволяли немецко-фашистскому командованию более плотно строить свою оборону. К тому же все более упорный и ожесточенный характер сопротивлению вермахта придавало приближение военных действий к границам Германии.

Опасным противником оставалась и Япония. Это, в частности, показало успешное наступление японских войск в Китае, в результате которого ими была захвачена огромная территория страны. В целом же Япония, как и Германия, вынуждена была придерживаться оборонительной стратегии. Однако эта стратегия фашистско-милитаристского блока оказалась не в состоянии обеспечить отражение новых мощных ударов сил антифашистской коалиции. Ее несостоятельность проявилась прежде всего на советско-германском фронте, где командованию вермахта не удавалось долго удерживать заранее подготовленные оборонительные рубежи и вовремя отводить свои войска из-под ударов советских войск. Значительная часть гитлеровских соединений действующей армии была окружена и разгромлена. Высшие круги военного руководства Германии пришли к выводу, что война проиграна. Поэтому они, организуя упорную оборону, искали возможность предотвращения полного разгрома политическим путем. Продолжались отчаянные попытки заключить сепаратный мир с Англией и США. Следовательно, на этом этапе войны Германия и Япония прежде всего преследовали цель выиграть время в расчете на раскол в антигитлеровской коалиции.

Что же касается Советского Союза и его союзников, то их наступательная стратегия характеризовалась активизацией вооруженной борьбы на всех фронтах войны с целью разгрома сил противника и создания условий для последующего вступления на его территорию.

Одним из решающих условий достижения странами антигитлеровской коалиции крупных военных побед явился их возраставший военно-экономический потенциал.

В Советском Союзе в этот период в основных сферах материального производства осуществлялось расширенное воспроизводство. Причем впервые за годы войны оно было достигнуто и в сельском хозяйстве.

Сущность экономической политики партии по-прежнему состояла в том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие ведущих отраслей промышленности, внедрение на предприятиях более прогрессивных методов производства, увеличение выпуска важнейших видов боевой техники, оружия и улучшение их тактико-технических характеристик, закрепление успехов в сельском хозяйстве, совершенствование работы транспорта, форсированное восстановление народного хозяйства на освобожденной от врага территории.

В центре внимания партии и правительства было укрепление топливно-энергетической базы металлургии и транспорта, что создавало условия для успешного развития военной промышленности. Опираясь на слаженную работу всех отраслей народного хозяйства, советская экономика полностью удовлетворяла потребности фронта. Вместе с тем в этот период стал возможным перевод части военных предприятий на выпуск мирной продукции.

Сельское хозяйство Советского Союза в 1944 г., преодолев серьезные трудности предыдущего года, добилось значительных успехов. Увеличились посевная площадь и валовая продукция всего сельскохозяйственного производства, почти в два раза по сравнению с предыдущим годом возросли заготовки зерна.

Высокими темпами шло восстановление разрушенного народного хозяйства в освобожденных районах, получавших помощь всей страны. Это явилось новым выражением силы и прочности советской экономики. Коммунистическая партия и Советское государство по-прежнему большое внимание уделяли дальнейшему развитию отечественной науки, сосредоточению усилий ученых на разработке особо важных и актуальных проблем и повышении эффективности научных исследований. Благодаря принятым ими мерам и достижениям советской экономики СССР во второй половине 1944 г. располагал таким научным потенциалом, который позволял решать сложные проблемы во многих отраслях человеческих знаний.

Достижения промышленности, транспорта, сельского хозяйства, науки и культуры явились результатом мудрого руководства Коммунистической партии, самоотверженного труда рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции. На новую ступень поднялось Всесоюзное социалистическое соревнование, повышалась производительность труда, совершенствовались организация производства, структура управления. Тысячи передовых рабочих выступали с ценными начинаниями, направленными на дальнейшее улучшение производства. Высокой сознательностью, организованностью и беспримерным героизмом рабочий класс с новой силой продемонстрировал свою роль авангарда советского народа. Продолжал расти экономический потенциал Соединенных Штатов Америки. Как и в предшествующие годы войны, США не испытывали тех трудностей, которые выпали на долю народного хозяйства Советского Союза. Американская промышленность продолжала переживать военный бум. Развиваясь в благоприятных условиях, характеризовавшихся тем, что основная тяжесть войны с Германией легла на СССР, а также отдаленностью от театров военных действий и другими факторами, она продолжала поддерживать выпуск боевой техники и вооружения на уровне, удовлетворявшем потребности фронта. Что же касается экономики Англии, то она находилась в сложном положении, вызванном войной. Из-за узости сырьевой базы и недостатка людских ресурсов она вынуждена была ограничить выпуск ряда необходимых армии видов военной продукции. В целом же по экономическим возможностям страны антигитлеровской коалиции значительно превосходили Германию и Японию.

Активным и динамичным фактором, влиявшим на улучшение военно-политической обстановки во второй половине 1944 г., была внешнеполитическая деятельность стран антигитлеровской коалиции, и прежде всего Советского Союза.

Советская внешняя политика была направлена на защиту коренных интересов СССР, дальнейшее укрепление единства стран антигитлеровской коалиции и срыв попыток противника расколоть ее, на консолидацию антифашистского фронта народов, оказание всемерной помощи патриотическим силам оккупированных стран и установление новых отношений с освобожденными странами.

Советское правительство в своей внешней политике последовательно добивалось разрешения спорных вопросов с Соединенными Штатами и Англией в интересах единства антигитлеровской коалиции. С конструктивной внешнеполитической деятельностью Советского Союза был неразрывно связан успех состоявшихся в этот период переговоров, конференций и встреч. Большое военно-политическое значение для укрепления антифашистской коалиции имели конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе, а также англо-советские и французско-советские переговоры на уровне глав правительств в Москве. Серьезным был вклад Советского Союза в выработку приемлемой для всех участников антигитлеровской коалиции общей позиции в отношении мер, направленных на скорейший разгром фашистского блока и достижение победы с наименьшими жертвами.

Руководители капиталистических государств - участников антигитлеровской коалиции, и прежде всего президент США Ф. Рузвельт, не могли не понимать, что скорая победа над еще довольно сильным противником по-прежнему зависела от согласованных совместных действий с Советским Союзом. Поэтому они со своей стороны вносили вклад в принятие решений не только по вопросам дальнейшего ведения войны, но и по проблемам послевоенного устройства мира. Руководители США и Англии, вынужденные учитывать складывающуюся обстановку, волю и решимость Советского Союза и своих народов разгромить агрессоров, не пошли на сепаратные сделки с Германией и Японией.

При выработке условий соглашений о перемирии со странами - бывшими союзниками Германии решающее значение имела позиция Советского Союза. Во время предварительных двусторонних конфиденциальных переговоров с правительствами Финляндии, Румынии и Венгрии СССР не добивался их безоговорочной капитуляции, а в отношении Финляндии даже не требовал ввода на ее территорию своих войск. Он выдвигал весьма умеренные репарационные требования, которые лишь в незначительной мере покрывали нанесенный советскому народу материальный ущерб. Столь гуманная политика СССР способствовала усилению позиции прогрессивных антивоенных сил в этих странах, добивавшихся скорейшего выхода их из войны на стороне фашистской Германии.

Подписанные Советским Союзом соглашения о перемирии с Румынией, Болгарией и Финляндией, характеризовавшиеся демократичностью, великодушием, умеренностью требований, уважением суверенитета и законных интересов народов, позволили этим странам выйти из международной изоляции. Румыния и Болгария получили возможность принять участие в войне против гитлеровской Германии, чтобы внести свой экономический и военный вклад в разгром фашизма. Соглашения способствовали также созданию необходимых предпосылок для демократизации политической, экономической и культурной жизни этих стран.

Все эти и другие факты свидетельствуют о том, что политика Советского Союза как в отношении оккупированных гитлеровцами стран, так и в отношении Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии определялась освободительным характером Великой Отечественной войны, социалистической и интернационалистской природой советского общественного и государственного строя.

Советский Союз решительно разоблачал попытки гитлеровской агентуры вбить клин между государствами антигитлеровской коалиции. Его твердая и последовательная позиция в значительной мере обусловила провал внешнеполитических акций Германии, направленных на заключение сепаратных соглашений с Англией и США. СССР показал пример честного выполнения своих союзнических обязательств.

Благодаря ленинской внешней политике Советского правительства, победам Вооруженных Сил СССР еще более возрос авторитет Советского Союза во всем мире, расширились и укрепились его связи с другими государствами.

Внешнеполитическая деятельность США и Англии, которая особенно активизировалась после открытия второго фронта в Европе, объективно содействовала общей борьбе против гитлеровской Германии и была направлена на усиление военного сотрудничества с Советским Союзом. Вместе с тем реакционные круги Соединенных Штатов Америки и Англии прилагали все усилия, чтобы сохранить в освобожденных странах антинародные режимы.

Германия и Япония стремились спасти агрессивный блок от развала, любыми способами расколоть антигитлеровскую коалицию, сохранить свое влияние в нейтральных странах, подготовить условия для возрождения фашизма и милитаризма на случай окончательного поражения в войне.

Большую роль в общей борьбе против агрессивного блока играло антифашистское освободительное движение народов оккупированных немецко-фашистскими и японскими захватчиками и зависимых стран. Советский народ высоко ценил мужество и отвагу патриотов, сражавшихся в рядах движения Сопротивления, и всегда оказывал им большую поддержку и помощь.

Антифашистская освободительная борьба народов в тылу врага во второй половине 1944 г. имела качественно новые особенности. Прежде всего она отличалась большей массовостью и охватывала даже те классы и слои населения, которые ранее занимали выжидательную позицию. Только в странах Европы с оружием в руках сражались около 2 млн. патриотов. Сотни тысяч бойцов вели борьбу в тылу японских войск в Азии. В тот период характерными для освободительного движения стали вооруженные действия, которые велись крупными партизанскими отрядами и соединениями. В ходе борьбы повсеместно возникали и развивались подпольные органы народной власти. В ряде стран более тесным и непосредственным стало боевое содружество участников движения Сопротивления с регулярными войсками, сражавшимися с врагом. И наконец, освободительное движение в некоторых странах Европы переросло в свою высшую форму - во всенародные вооруженные восстания.

Вдохновителями, организаторами и наиболее активными участниками борьбы народов против немецко-фашистских и японских захватчиков были коммунистические и рабочие партии, действовавшие в союзе с другими демократическими партиями и организациями. Как и ранее, они являлись наиболее последовательной и решительной политической силой в защите коренных интересов трудящихся, в разоблачении реакционной сущности империализма и его порождения - фашизма, в развертывании освободительного движения. Коммунисты твердо и последовательно выступали за искоренение фашизма, демократизацию общественной жизни своих стран, за их активное участие в борьбе против гитлеровской Германии.

Одним из важнейших политических итогов исторических побед Советского Союза и всей антигитлеровской коалиции, а также успехов антифашистской освободительной борьбы народов в тылу врага явился развал фашистского блока в Европе. К концу 1944 г. единственным союзником Германии оставалась Япония. Усилился процесс внешнеполитической, изоляции Германии. Финляндия, Румыния, Венгрия и Болгария объявили ей войну. Ослабли политические и экономические связи Германии с нейтральными государствами. Некоторые из них полностью прекратили поставку ей стратегического сырья. Турция порвала с ней дипломатические отношения.

Выход из фашистского блока Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии привел к резкому ухудшению стратегического положения Германии. Оказались открытыми фланги ее фронта на востоке.

Под влиянием побед Советского Союза произошли коренные сдвиги в социально-политическом положении ряда стран Европы. Возникшая здесь непосредственная революционная ситуация характеризовалась бурным ростом политической активности широких трудящихся масс, которые не хотели жить по-старому и требовали коренных политических и социально-экономических перемен.

В некоторых странах Западной и Южной Европы начавшийся процесс демократических преобразований был приостановлен местными реакционными силами при активной поддержке империалистических кругов США и Англии.

Иное социально-политическое положение складывалось в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, освобожденных Советскими Вооруженными Силами. Здесь народные массы под руководством коммунистических и рабочих партий осуществили революции, явившиеся закономерным результатом прежде всего внутреннего социально-экономического и политического развития этих стран. При этом особую роль сыграли такие факторы, как готовность рабочего класса к решительным действиям и наличие у него марксистско-ленинской революционной партии, способной повести массы на осуществление революции. Исключительно благоприятные условия для победы этих революций были обеспечены солидарностью и всесторонней помощью Советского Союза.

Народно-демократические и социалистические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы явились продолжением и развитием процесса революционного перехода человечества от капитализма к социализму, начало которому положила Великая Октябрьская социалистическая революция.

Таким образом, вторая половина 1944 г. занимает важнейшее место в истории мировой войны. Объединенными усилиями стран антифашистской коалиции гитлеровская Германия оказалась зажатой в железные тиски двух фронтов, выбраться из которых она была уже не в состоянии. На Тихом океане вооруженные силы союзников приближались к жизненно важным центрам Японии и блокировали ее с моря. Государства антигитлеровской коалиции прочно удерживали стратегическую инициативу. Вооруженные Силы Советского Союза, изгнавшие немецко-фашистских захватчиков с родной земли и со значительной территории Центральной и Юго-Восточной Европы, с честью выполняли свою великую освободительную миссию. Одержанные ими новые крупные победы еще раз продемонстрировали всему миру непобедимость и огромные возможности социалистического общественного и государственного строя. Они явились результатом всесторонней организаторской и политической работы Коммунистической партии, героических усилий советского народа и его воинов. Эти победы способствовали дальнейшему повышению авторитета и влияния Советского Союза на международной арене.

Отпадение ряда стран Европы от системы капитализма вело к общему ослаблению позиций империализма и знаменовало начало складывания мировой социалистической системы.

Выдающиеся военные успехи стран антифашистской коалиции, и прежде всего Советского Союза, достигнутые во второй половине 1944 г., создали необходимые военно-политические и стратегические предпосылки для окончательного разгрома в ближайший период агрессивного фашистско-милитаристского блока, полного освобождения народов Европы и Азии и победоносного завершения второй мировой войны.

В начале 1944 г. Красная Армия имела абсолютный перевес над врагом. Закончилось перевооружение армии современной техникой. Победы заметно подняли боевой дух войск. Был приобретен ценный опыт наступательных операций. Военный же потенциал Германии неуклонно уменьшался. Красная Армия готовилась к полному освобождению территории СССР от врага.

14 января 1944 г. перешли в наступление войска Ленинградского (Л.А.Говоров) и Волховского (К.А.Мерецков) фронтов. В результате 20 января был освобожден Новгород, а к 27 января снята осада с Ленинграда. В феврале части Красной Армии очистили от врага полосу Октябрьской железной дороги, связывающей Москву и Ленинград. К концу февраля наступление приостановилось на рубеже Нарва - Псков.

На Украине войска Красной Армии 5 января 1944 г. взяли Кировоград, а к 3 февраля окружили корсунь-шевченковскую группировку противника. Значительной ее части удалось прорваться, но потери врага были весьма существенны.

В марте возобновили наступление армии 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов. Они освободили Николаев, 10 апреля - Одессу. В апреле войска 4-го Украинского фронта под командованием Ф. И. Толбухина развернули бои в Крыму и 9 мая ценой больших потерь взяли Севастополь. 12 мая сражение за полуостров закончилось. Значительной части оборонявшей его 17-й армии врага удалось эвакуироваться морем.

6 июня 1944г. англо-американские союзники высадкой в Нормандии открыли второй фронт. Это отвлекло определенную часть сил вермахта. Советские войска по утвержденному на Тегеранской конференции плану нанесли по врагу новые мощные удары. 10 июня армии Ленинградского фронта начали наступление в Карелии и 20 июня взяли Выборг. 21 июня их поддержал Карельский фронт; 28 июня его части овладели Петрозаводском. Советские войска вышли к предвоенной границе с Финляндией, которая 19 сентября подписала перемирие с СССР, а 4 марта 1945 г. объявила войну Германии.

23-24 июня армии 1-го (К.К.Рокоссовский), 2-го (Г.Ф.Захаров), 3-го Белорусского (И.Д.Черняховский) и 1-го Прибалтийского (И. X. Баграмян) фронтов начали Белорусскую операцию (операция «Багратион»). Имея абсолютное превосходство над врагом, рядом мощных ударов они окружили войска группы армий «Центр» (Э. Буш, затем В. Модель) в котлах под Витебском, Оршей, Могилевом, Бобруйском. Попытки противника прорваться из окружения провалились. 3 июля части 1-го и 3-го Белорусских фронтов освободили Минск, восточнее которого была окружена еще одна гитлеровская группировка. Вражеский фронт на протяжении 400 км рухнул. Стремительно продвигаясь, советские войска вступили на территорию Польши. Вместе с ними действовала 1-я армия Войска Польского, созданная на территории СССР. 23 июля советские части с ходу взяли Люблин, а затем вышли к Висле и захватили ряд плацдармов на ее левом берегу, за которые разгорелись кровопролитные бои.

28 июля был взят Брест, а остатки вражеских сил, окруженных в этом районе, капитулировали. Освобождение Белоруссии завершилось. Началось изгнание вермахта из Прибалтики: 13 июля Красная Армия взяла Вильнюс, 1 августа - Каунас.

13 июля приступили к проведению Львовско-Сандомирской операции войска 1-го Украинского фронта (И.С.Конев). Развивая наступление, 17 июля они форсировали Западный Буг и вступили в Польшу.

27 июля советские части взяли центр Западной Украины Львов, а 29 июля достигли Вислы и с ходу переправились через нее, захватив плацдарм на ее левом берегу в районе Сандомира.

8 сентября соединения 3-го Украинского фронта пересекли границу Болгарии - союзницы Германии, не участвовавшей, однако, в войне против СССР.

9 сентября в результате восстания к власти в Болгарии пришло правительство Отечественного фронта, объявившее войну Германии.

28 сентября советские войска вступили в Югославию, а 20 октября совместно с Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) освободили Белград. Армии 1-го и 4-го Украинских фронтов, стремясь спасти от разгрома антифашистское Словацкое восстание, с тяжелыми боями пересекли границу Чехословакии, овладели Мукачевом, Ужгородом, Дуклинским перевалом, но из-за тяжелых потерь и упорного сопротивления врага дальше продвинуться не смогли. Войска 2-го Украинского фронта вступили в Венгрию и 20 октября взяли Дебрецен. В декабре армии 2-го и 3-го Украинского фронтов окружили будапештскую группировку врага.

Ожесточенные бои шли в Прибалтике. 22 сентября войска Ленинградского фронта овладели Таллином, 15 октября - Ригой. Бои за Клайпеду длились до конца января 1945 г. Группа армий «Север», оттесненная на Курляндский п-ов, продержалась там до конца войны.

7 октября - 1 ноября войска Карельского фронта (К. А. Мерецков) при поддержке Северного флота (А. Г. Головко) провели Петсамо-Киркенесскую операцию, в ходе которой 15 октября был взят Петсамо, а 25 октября- расположенный на территории Норвегии Киркенес. Боевые действия в Заполярье завершились.

5.1. Оккупационный режим.

Еще до войны Гитлер утвердил план «Ост» об «освоении» восточных территорий путем выселения и уничтожения 120-140 млн их жителей (преимущественно славян). В одной из директив Гитлер требовал расстреливать взятых в плен советских политработников (правда, многие командиры вермахта ее не выполняли).

В ряде мест (особенно в Прибалтике и Западной Украине) население приветствовало вторгшиеся немецкие войска. В отдельных случаях между солдатами вермахта и местными жителями устанавливались нормальные отношения, но в целом оккупационный режим («новый порядок») был очень тяжелым. С захваченной территории вывозились продовольствие, сырье, оборудование, исторические и художественные ценности. В деревнях, как правило, сохранялись колхозы, что облегчало эксплуатацию крестьян. Население привлекалось к принудительным работам. 6 млн человек было угнано в Германию, где они фактически стали рабами - как государства, так и частных лиц. (По возвращения в СССР после войны они, как и жители оккупированных территорий, попадали под подозрение властей.) За хранение оружия, чтение советских листовок, укрывательство красноармейцев, связь с партизанами местным жителям угрожала смерть. Проводились массовые казни евреев (только в Бабьем Яру под Киевом было расстреляно более 100 тыс. человек), уничтожались коммунисты и комсомольцы. Создавались концентрационные лагеря. Особенно жестоко действовал и гестапо и войска СС. За убийство партизанами немецких военных и чиновников безжалостно расстреливались сотни заложников (правда, партизан это не останавливало). При карательных операциях сжигались целые деревни, их жители уничтожались. Только в Белоруссии таких деревень насчитывалось более 600 (самая известная из них - Хатынь). Оккупанты старались привлечь к сотрудничеству местных жителей, недовольных советской властью или просто желавших устроиться при «новом порядке». Из них формировались отряды полиции и чиновники низшего звена (в деревня и селах - старосты, в городах - бургомистры). Однако сколь-либо серьезной власти они не имели. Население СССР рассматривалось фашистами как «низшая» раса, подлежащая безжалостной эксплуатации, а позднее - «вытеснению» «арийской» (т. е. германской) расой, т. е. попросту истреблению.

5.2. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.

На оккупированной территории уже в 1941 г. стало разворачиваться партизанское движение, к которому Сталин призвал в своей речи 3 июля 1941 г. Организаторами подпольных групп и партизанских отрядов являлись партийные и советские работники, сотрудники органов ГБ, оставленные для этой цели в тылу врага, попавшие в окружение или бежавшие из плена солдаты и офицеры Красной Армии. Уже к концу 1941 г. партизанских отрядов насчитывалось 3500, а всего во время войны их число достигло 6000. Они нападали на небольшие отряды и гарнизоны врага, уничтожали склады, выводили из строя железные дороги, мосты, эшелоны с грузами («рельсовая война»). Подпольные группы организовывали саботаж и диверсии на заводах и мастерских, выводили из строя подвижной состав, распространяли листовки с призывами к борьбе и сообщениями о победах Красной Армии, собирали ценную разведывательную информацию, убивали наиболее ненавистных фашистских военных и чиновников и их пособников. Особенно развито партизанское движение было в Белоруссии, Северной Украине, на Бряншине, в Ленинградской области, где от врага очищались большие территории (так называемые партизанские края). Некоторые партизанские соединения - С. А. Ковпака, А. Ф. Федорова, М. И. Наумова, А. Н. Сабурова и др. - стали настолько сильны, что смогли проводить крупномасштабные рейды по тылам врага. Со временем было налажено снабжение партизан по воздуху с «большой земли» вооружением, продовольствием и т. д. 30 мая 1942 г. для руководства партизанским движением был создан Центральный штаб партизанского движения при СВГК во главе с П. К. Пономаренко.

Для борьбы с партизанами германскому командованию приходилось бросать значительные силы (по советским данным, до 20-22 дивизий).

При приближении Красной Армии партизанские отряды иногда освобождали от оккупантов целые города, а затем нередко вливались в ее ряды. Наиболее опытные из них подчас уходили дальше на запад, продолжая диверсионную деятельность в тылу врага и вступая в контакт с партизанами стран Восточной Европы. Партизанское движение в СССР, крупнейшее в Европе в годы войны, стало важным фактором победы над врагом.

Империя - когда одно лицо (монарх) имеет власть над огромной территорией, которую населяют многочисленные народы разных национальностей. Этот рейтинг основан на влиянии, долголетии и могущественности различных империй. Список составлен, исходя из того, что империя должна, большую часть времени, находится под управлением императора или короля, это исключает современные так называемые империи - Соединённые Штаты и Советский Союз. Ниже представлен рейтинг из десяти самых великих империй в мире.

На пике своего могущества (XVI–XVII), Османская империя находилась сразу на трёх континентах, контролируя большую часть Юго-Восточной Европы, Западной Азии и Северной Африки. В её состав входило 29 провинций и многочисленные вассальные государства, некоторые из которых были позже поглощены империей. Османская империя была в центре взаимодействия между восточным и западным мирами в течение шести веков. В 1922 году Османская империя прекратила своё существование.

Омейядский халифат, был вторым из четырёх Исламских халифатов (система правления), созданных после смерти Мухаммеда. Империя, находящаяся под властью династии Омейядов, охватывала более пяти миллионов квадратных километров, это делает её одной из крупнейших в мире, а также крупнейшей из когда-либо созданных арабо-мусульманских империй в истории.

Персидская империя (Ахеменидов)

Персидская империя в основном объединила всю Центральную Азию, которая состояла из многих различных культур, царств, империй и племён. Это была самая большая империя в древней истории. На пике своего могущества империя охватывала около 8 млн. квадратных км.

Византийская или Восточная Римская империя входила в состав Римской империи во времена Средневековья. Бессменной столицей и цивилизационным центром Византийской империи был Константинополь. За время своего существования (более тысячи лет), империя оставалась одной из самых мощных экономических, культурных и военных сил в Европе несмотря на неудачи и потери территорий, особенно во время римско-персидской и византийско-арабских войн. Империя получила смертельный удар в 1204 году на четвёртом Крестовом походе.

Период правления династии Хань считается золотым веком в истории Китая с точки зрения научных достижений, технического прогресса, экономической, культурной и политической стабильности. Даже по сей день, большинство китайцев называют себя народом хань. Сегодня «ханьцев» считают крупнейшей этнической группой в мире. Династия правила Китаем на протяжении почти 400 лет.

Британская империя охватывала более 13 миллионов квадратных километров, что примерно составляет около четверти земной суши нашей планеты. Численность населения империи равнялась примерно 480 млн. человек (приблизительно одна четвёртая часть человечества). Британская империя, безусловно, одна из самых влиятельных империй, когда-либо существовавших в человеческой истории.

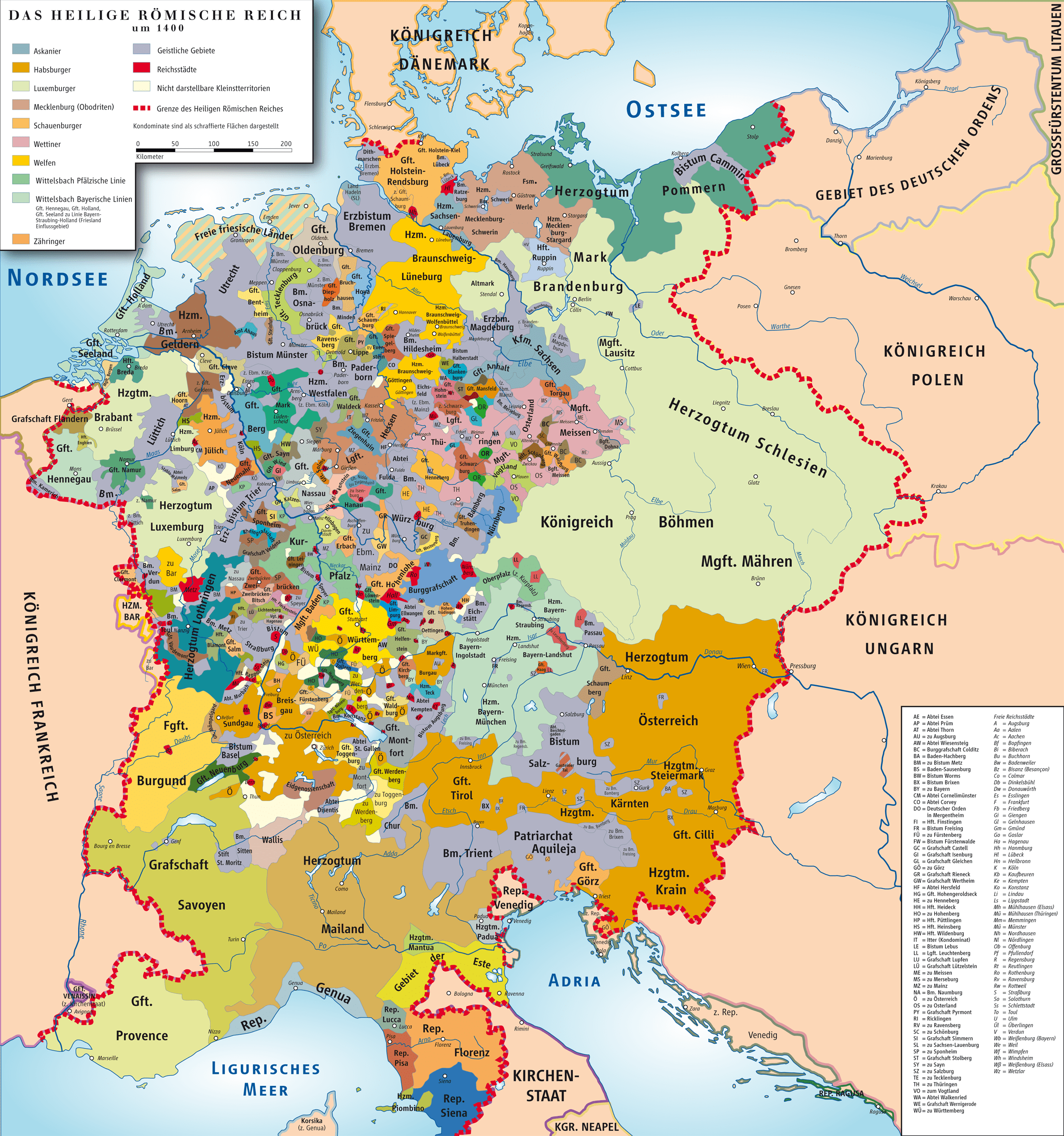

В Средние века Священная Римская империя считалась «сверхдержавой» своего времени. Она состояла из восточной Франции, всей Германии, северной Италии и части западной Польши. Была официально распущена 6 августа 1806 года, после чего появились: Швейцария, Голландия, Австрийская империя, Бельгия, Прусская империя, княжества Лихтенштейн, Рейнский союз и первая французская империя.

Российская империя существовала с 1721 года до русской революции, произошедшей в 1917 году. Она была наследником царства России, и предшественником Советского Союза. Российская империя была третьим по площади из когда-либо существовавших государств, уступая лишь Британской и Монгольской империям.

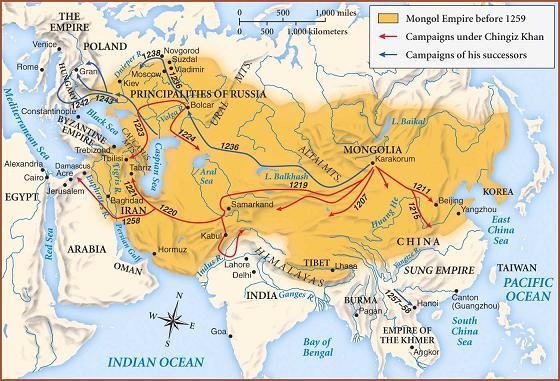

Все началось, когда Тэмуджин (позже стал известен как Чингисхан, который считается одним из самых жестоких правителей в истории), поклялся в юности, поставить весь мир на колени. Монгольская империя являлась крупнейшей из смежных империи в истории человечества. Столицей государства стал город Каракорум. Монголы были бесстрашными и безжалостными воинами, но у них было мало опыта в управлении такой огромной территорией из-за чего Монгольская империя быстро пала.

Древний Рим внёс большой вклад в развитие права, искусства, литературы, архитектуры, технологий, религии и языка в Западном мире. На самом деле многие историки считают Римскую империю «идеальной империей» так как она была влиятельна, справедлива, длительна, большая, хорошо защищена и экономически развита. Подсчёт показал, что от её основания и до падения, прошло колоссальных 2214 лет. Из этого следует, что Римская империя является самой великой империей древнего мира.

Поделится в соц. сетях

История человечества - это непрерывная борьба за территориальное господство. Великие империи то возникали на политической карте мира, то исчезали с нее. Некоторым из них суждено было оставить после себя неизгладимый след.

Персидская империя (империя Ахеменидов, 550 – 330 гг. до н. э.)

Создателем Персидской империи считается Кир II. Свои завоевания он начал в 550 году до н. э. с подчинения Мидии, вслед за которой были покорены Армения, Парфия, Каппадокия и Лидийское царство. Не стал помехой на пути расширения империи Кира и Вавилон, чьи мощные стены пали в 539 году до н. э.

Покоряя соседние территории, персы старались не разрушать завоеванные города, а по возможности сохранить их. Кир восстановил захваченный Иерусалим, как и многие финикийские города, посодействовав возвращению евреев из вавилонского пленения.

Персидская империя при Кире раскинула свои владения от Средней Азии до Эгейского моря. Только Египет остался не завоеванным. Страна фараонов покорилась наследнику Кира Камбизу II. Однако своего расцвета империя достигла при Дарии I, который с завоеваний переключился на внутреннюю политику. В частности, царь разделил империю на 20 сатрапий, которые полностью совпадали с территориями захваченных государств.

В 330 году до н. э. ослабевающая Персидская империя пала под натиском войск Александра Македонского.

Римская империя (27 г. до н. э. – 476 г.)

Древний Рим был первым государством, в котором правитель получил титул императора. Начавшись с Октавиана Августа, 500-летняя история Римской империи оказала самое непосредственное влияние на европейскую цивилизацию, а также оставила культурный след в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Уникальность Древнего Рима в том, что он был единственным государством, в чьи владения входило все побережье Средиземноморья.

В период расцвета Римской империи ее территории простирались от Британских островов до Персидского залива. По подсчетам историков, к 117 году население империи достигало 88 млн. человек, что составляло приблизительно 25% от общего числа жителей планеты.

Архитектура, строительство, искусство, право, экономика, военное дело, принципы государственного устройства Древнего Рима – это то, на чем зиждется фундамент всей европейской цивилизации. Именно в императорском Риме христианство приняло статус государственной религии и начало свое распространение по всему миру.

Византийская империя (395 – 1453)

Византийская империя не имеет равных по продолжительности своей истории. Зародившись на закате античности она просуществовала вплоть до окончания европейского средневековья. На протяжении более чем тысячи лет Византия являлась своеобразным связующим звеном между цивилизациями Востока и Запада, оказав влияние как на государства Европы, так и Малой Азии.

Но если западноевропейские и ближневосточные страны наследовали богатейшую материальную культуру Византии, то Древнерусское государство оказалось преемником ее духовности. Константинополь пал, но православный мир обрел свою новую столицу в Москве.

Расположенная на перекрестке торговых путей, богатая Византия была вожделенной землей для соседних государств. Достигнув максимальных границ в первые столетия после распада Римской империи, дальше она была вынуждена оборонять свои владения. В 1453 году Византия не устояла перед более могущественным противником – Османской империей. Со взятием Константинополя дорога на Европу для турок была открыта.

Арабский Халифат (632-1258)

В результате мусульманских завоеваний в VII–IX веках на территории всего Ближневосточного региона, а также отдельных областей Закавказья, Средней Азии, Северной Африки и Испании возникло теократическое исламское государство Арабский Халифат. Период Халифата вошел в историю под названием «Золотой век ислама», как время наивысшего расцвета исламской науки и культуры.

Один из халифов арабского государства Умар I целенаправленно закреплял за Халифатом характер воинствующей церкви, поощряя в своих подчиненных религиозное рвение и запрещая им владеть земельным имуществом в завоеванных странах. Умар это мотивировал тем, что «интересы помещика больше влекут его к мирной деятельности, чем к войне».

В 1036 году губительным для Халифата оказалось нашествие турок-сельджуков, однако разгром исламского государства довершили монголы.

Халиф Ан-Насир, желая расширить свои владения, обратился за помощью к Чингисхану, и сам того не ведая открыл путь для разорения мусульманского Востока многотысячной монгольской орде.

Монгольская империя (1206–1368)

Монгольская империя – крупнейшее по территории государственное образование в истории.

В период своего могущества – к концу XIII столетия империя простиралась от Японского моря до берегов Дуная. Общая площадь владений монголов достигала 38 млн. кв. км.

Учитывая огромные размеры империи управление ей из столицы – Каракорума было практически невозможно. Неслучайно после смерти Чингисхана в 1227 году начался процесс постепенного разделения завоеванных территорий на отдельные улусы, самым значительным из которых стала Золотая Орда.

Экономическая политика монголов в захваченных землях была примитивна: суть ее сводилась к обложению данью покоренных народов. Все собранное шло на поддержание нужд огромной армии, по некоторым данным, достигавшей полумиллиона человек. Монгольская конница была самым смертоносным оружием чингизидов, перед которым удавалось устоять не многим армиям.

Погубили империю междинастические распри – именно они остановили экспансию монголов на Запад. За этим вскоре последовала потеря завоеванных территорий и захват войсками династии Мин Каракорума.

Священная Римская империя (962-1806)

Священная Римская империя это межгосударственное образование, просуществовавшее в Европе с 962 по 1806 годы. Ядром империи являлась Германия, к которой в период наивысшего расцвета государства присоединялись Чехия, Италия, Нидерланды, а также некоторые регионы Франции.

Практически весь период существования империи ее устройство имело характер теократического феодального государства, в котором императоры претендовали на высшую власть в христианском мире. Однако борьба с папским престолом и стремление обладать Италией значительно ослабили центральную власть империи.

В XVII столетии на ведущие позиции в Священной Римской империи выдвинулись Австрия и Пруссия. Но очень скоро антагонизм двух влиятельных членов империи, вылившийся в завоевательную политику поставил под угрозу целостность их общего дома. Конец империи в 1806 году положила крепнущая Франция во главе с Наполеоном.

Османская империя (1299–1922)

В 1299 году на Ближнем Востоке Османом I было создано тюркское государство, которому суждено было просуществовать более 600 лет и коренным образом повлиять на судьбы стран Средиземноморского и Черноморского регионов. Падение в 1453 году Константинополя стало той датой, когда Османская империя окончательно закрепилась в Европе.

Период наивысшего могущества Османской империи приходится на XVI-XVII столетия, но самых больших завоеваний государство добилось при султане Сулеймане Великолепном.

Границы империи Сулеймана I постирались от Эритреи на юге до Речи Посполитой на севере, от Алжира на западе до Каспийского моря на востоке.

Период с конца XVI вплоть до начала XX столетия отмечен кровопролитными военными конфликтами между Османской империей и Россией. Территориальные споры двух государств главным образом развернулись вокруг Крыма и Закавказья. Конец им положила Первая мировая война, по итогам которой Османская империя, разделенная между странами Антанты перестала существовать.

Британская империя (1497¬–1949)

Британская империя – крупнейшая колониальная держава как по территории, так и по численности населения.

Наибольших масштабов империя достигла к 30-м годам XX столетия: площадь земель Соединенного Королевства вместе с колониями насчитывала 34 млн. 650 тыс. кв. км., что составляло примерно 22% земной суши. Общее число населения империи достигало 480 млн. человек – каждый четвертый житель Земли был подданным Британской короны.

Успешности британской колониальной политики содействовало много факторов: сильные армия и флот, развитая промышленность, искусство дипломатии. Расширение империи значительным образом повлияло на мировую геополитику. В первую очередь это распространение по всему миру британских технологий, торговли, языка, а также форм государственного управления.

Деколонизация Британии произошла после окончания Второй мировой войны. Страна хоть и была среди государств-победителей, однако оказалась на грани банкротства. Только благодаря американскому займу в 3,5 млрд. долларов Великобритания смогла преодолеть кризис, но вместе с этим лишилась мирового господства и всех своих колоний.

Российская империя (1721–1917)

История Российской империи берет свое начало 22 октября 1721 года после принятия Петром I титула Императора Всероссийского. С этого времени и вплоть до 1905 года становившийся во главе государства монарх был наделен абсолютной полнотой власти.

По площади Российская империя уступала только Монгольской и Британской империям – 21 799 825 кв. км, и являлась второй (после Британской) по численности населения – около 178 млн. человек.

Постоянное расширение территории – характерная особенность Российской империи. Но если продвижение на восток носило большей частью мирный характер, то на западе и юге свои территориальные претензии России приходилось доказывать через многочисленные войны – с Швецией, Речью Посполитой, Османской империей, Персией, Британской империей.

Рост Российской империи всегда с особой настороженностью воспринимался Западом. Негативному восприятию России поспособствовало появление так называемого «Завещания Петра Великого» – документа, сфабрикованного в 1812 году французскими политическими кругами. «Государство Российское должно установить власть над всей Европой», – это одна из ключевых фраз Завещания, которая еще долго будет будоражить умы европейцев.

Слово «империя» в последнее время у всех на слуху, оно даже стало модным. На нем лежит отблеск былого величия и роскоши. Что же такое империя?

Это перспективно?

Словари и энциклопедии предлагают основное значение слова «империя» (от латинского слова «imperium» - власть), смысл которого, если не вдаваться в скучные подробности и не прибегать к сухой научной лексике, сводится к следующему. Во-первых, империя - это монархия, во главе которой стоит император или императрица (Римская Однако для того, чтобы государство стало империей, его правителю мало просто назваться императором. Существование империи предполагает наличие достаточно обширных контролируемых территорий и народов, сильную централизованную власть (авторитарную или тоталитарную). И если завтра князь Ханс-Адам II назовет себя императором, это не изменит сути государственного устройства Лихтенштейна (население которого менее сорока тысяч человек), и нельзя будет заявить, что это небольшое княжество - империя (как форма государства).

Не менее важно

Во-вторых, империями часто называют страны, у которых есть внушительные колониальные владения. В этом случае наличие императора вовсе не обязательно. Например, английские короли никогда не именовались императорами, но почти пять столетий возглавляли Британскую империю, в состав которой входила не только Великобритания, но и большое число колоний и доминионов. Великие империи мира навсегда запечатлели свои имена в скрижалях истории, но чем они заканчивали?

Римская империя (27 г. до н. э. - 476 г.)

Формально первым императором в истории цивилизации считается Гай Юлий Цезарь (100 - 44 до н. э.), который до этого был консулом, а затем объявлен пожизненным диктатором. Осознавая необходимость серьезных реформ, Цезарь провел законы, которые изменили политический строй Древнего Рима. Утрачена была роль Народного собрания, сторонниками Цезаря был пополнен Сенат, который и даровал Цезарю титул императора с правом передачи его потомкам. Цезарь начал чеканить золотые монеты с собственным изображением. Стремление его к неограниченной власти привело к заговору сенаторов (44 г. до н. э.), организованному Марком Брутом и Гаем Кассием. Фактически же первым императором стал племянник Цезаря - Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.). Титул императора в те времена обозначал верховного военачальника, который одержал значительные победы. Формально еще существовала, а сам Август именовался принцепсом («первый среди равных»), но именно при Октавиане республика приобрела черты монархии, подобной восточным деспотическим государствам. В 284 г. император Диоклетиан (245 - 313 гг.) инициировал реформы, которые окончательно превратили бывшую Римскую республику в империю. С этих пор император стал именоваться доминусом - господином. В 395 году государство разделилось на две части — Восточную (столица - Константинополь) и Западную (столица - Рим) - каждую из который возглавлял свой собственный император. Такова была воля императора Феодосия, который накануне своей смерти разделил государство между сыновьями. В последний период своего существования Западная империя подвергалась постоянным вторжениям варваров, и в 476 году когда-то могущественное государство окончательно будет повержено полководцем-варваром Одоакром (около 431 - 496), который станет править только Италией, отказавшись и от титула императора, и от прочих владений Римской империи. После падения Рима великие империи будут возникать одна за другой.

Византийская империя (IV - XV вв.)

Берет свое начало с Восточной римской империи. Когда Одоакр сверг последнего он отнял у него достоинства власти и отослал их в Константинополь. На земле только одно Солнце, и император тоже должен быть один - примерно такое значение придавалось этому поступку. Византийская империя расположилась на стыке Европы, Азии и Африки, ее границы простирались от Евфрата до Дуная. Большую роль в упрочении Византии сыграло христианство, ставшее в 381 году государственной религией всей Римской империи. Отцы Церкви утверждали, что благодаря вере спасается не только человек, но и само общество. Следовательно, Византия находится под покровительством Господа и обязана вести другие народы к спасению. Светская и духовная власть должны быть объединены во имя единой цели. Византийская империя - это государство, в котором идея императорской власти обрела наиболее зрелую форму. Бог - владыка всего Мироздания, а император главенствует в царствии Земном. Посему власть императора хранима Богом и является священной. Византийский император обладал практически неограниченной властью, он определял внутреннюю и внешнюю политику, был главнокомандующим армии, высшим судьей и одновременно законодателем. Император Византии - это не только глава государства, но и глава Церкви, поэтому он должен был являть пример образцового христианского благочестия. Любопытно, что власть императора здесь не была наследственной с юридической точки зрения. История Византии знает примеры, когда ее императором становился человек не из-за венценосного рождения, а по результатам своих реальных заслуг.

Османская (Оттоманская) империя (1299 - 1922)

Обычно историки ведут отсчет ее существования с 1299 года, когда на северо-западе Анатолии возникло Османское государство, основанное его первым султаном Османом - основоположником новой династии. Вскоре Осман завоюет весь запад Малой Азии, что и станет мощной платформой дальнейшей экспансии тюркских племен. Можно сказать, что Османская империя - это Турция периода султанства. Но строго говоря империя здесь сложилась только в XV - XVI вв, когда турецкие завоевания в Европе, Азии и Африке стали очень значительными. Ее расцвет совпал с распадом Византийской империи. Это, конечно, не случайно: если где-то убавилось, то в другом месте непременно прибавится, как гласит закон сохранения энергии и власти на Евразийском континенте. Весной 1453 года в результате длительной осады и кровопролитных боев войска турков-османов под предводительством султана Мехмеда ІІ заняли столицу Византии Константинополь. Эта победа приведет к тому, что турки обеспечат себе господствующее положение в восточном Средиземноморье на долгие годы. Столицей Османской империи станет Константинополь (Стамбул). Высшей точки своего влияния и расцвета Османская империя достигнет в XVI веке - во времена правления Сулеймана І Великолепного. К началу XVII века государство османов станет одним из самых могущественных в мире. Империя контролировала практически всю Юго-Восточную Европу, Северную Африку и Западную Азию, она состояла из 32 провинций и множества подчиненных государств. Крах Османской империи произойдет в результате Первой мировой войны. Будучи союзниками Германии, турки потерпят поражение, в 1922 будет упразднен султанат, а в 1923 году Турция станет республикой.

Британская империя (1497 - 1949)

Британская империя - это крупнейшее колониальное государство во всей истории цивилизации. В 30-е годы ХХ века территория Соединенного Королевства составляла почти четверть земной суши, а его население - четвертую часть живущих на планете (не случайно именно английский язык стал самым авторитетным языком в мире). Европейские завоевания Англии начались вторжением в Ирландию, а межконтинентальные - захватом Ньюфаундленда (1583), который стал плацдармом для экспансии в Северной Америке. Успеху британской колонизации способствовали успешная империалистическая война, которую Англия вела с Испанией, Францией, Голландией. В самом начале XVII века начнется проникновение Британии в Индию, позже Англия возьмется за Австралию и Новую Зеландию, Северную, Тропическую и Южную Африку.

Британия и колонии

После Первой мировой войны Лига Наций вручит Соединённому Королевству мандат на управление некоторыми бывшими колониями Османской и (в том числе - Иран и Палестина). Однако результаты Второй мировой войны существенно сместили акценты в колониальном вопросе. Британия, хотя и оказалась в числе победителей, вынуждена была взять огромный займ у США, чтобы избежать банкротства. СССР и США - крупнейшие игроки на политической арене - были противниками колонизации. А в колониях тем временем усилились освободительные настроения. В этой ситуации слишком сложно и дорого было удерживать свое колониальное господство. В отличие от Португалии и Франции, Англия не стала этого делать и передала власть местным правительствам. На сегодняшний момент Великобритания продолжает сохранять господство над 14 территориями.

Российская империя (1721 - 1917)

После завершения Северной войны, когда за были закреплены новые земли и выход в Балтику, царь Петр І принял титул Императора Всероссийского по прошению Сената - высшего органа государственной власти, учрежденного десятью годами ранее. По своей площади Российская империя стала третьим (после Британской и Монгольской империй) из когда-либо существовавших государственных образований. До появления государственной думы в 1905 году власть русского императора ничем не ограничивалась, кроме православных норм. Петр I, который усиливал в стране, разделил Россию на восемь губерний. Во времена Екатерины II их стало 50, а к 1917 году, в результате территориальной экспансии, их количество увеличилось до 78. Россия - империя, в состав которой входил целый ряд современных суверенных государств (Финляндия, Беларусь, Украина, Закавказья и Средней Азии). В результате Февральской революции 1917 года правление династии русских императоров Романовых прекратилось, а в сентябре этого же года Россия была провозглашена республикой.

Центробежные тенденции всему виной

Как видим, все великие империи рухнули. На смену создающим их центростремительным силам рано или поздно приходят центробежные тенденции, приводящие эти государства если не к полному краху, то к распаду.