Что относится к структуре личности. Элементарные и сложные способности. Учебные и творческие

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно – технологической политики и образования

Федеральное государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Красноярский государственный аграрный университет»

Институт Экономики и финансов АПК

Кафедра: Профессиональной педагогической подготовки

Наименование дисциплины: Психология и педагогика

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Понятие личности. Структура личности »

Красноярск 2011

Введение……………………………………………………………………………...3

1. Личность. Определение, характеристика…………..........................……………5

2. Структура личности………………………………………………………..……..8

Заключение………………………………………………………………………….16

Список литературы…………………………………………………………………17

Введение

Личность выступает объектом целого ряда наук и, являясь сложным, многогранным социальным явлением, требует к себе комплексного междисциплинарного подхода (философско-социологического, социально-психологического и т.п.). Психология изучает человека с точки зрения его психической, духовной жизнедеятельности.

В широком плане личность человека является интегральной целостностью биогенных, социогенных и психогенных элементов.

Биологическая основа личности охватывает нервную систему, систему желез, процессы обмена веществ (голод, жажда, половой импульс) половые различия, анатомические особенности, процессы созревания и развития организма.

Социальное «измерение» личности обусловливается влиянием культуры и структуры общностей, в которых человек был воспитан и в которых он участвует. Важнейшими социогенными слагаемыми личности являются социальные роли, выполняемые ею в различных общностях (семье, школе, группе ровесников), а также субъективное «Я», то есть созданное под влиянием воздействия других представление о собственной особе, и отраженное «Я», то есть комплекс представлений о себе, созданных из представлений других людей о нас самих.

Из всех проблем, с которыми сталкивались люди в ходе истории человечества, вероятно, наиболее запутанной является загадка самой человеческой природы. В каких только направлениях не велись поиски, какое множество различных концепций было выдвинуто, но ясный и точный ответ до сих пор ускользает от нас.

Существенная трудность состоит в том, что между нами очень много различий. Люди разнятся не только своим внешним видом. Но и поступками, зачастую чрезвычайно сложными и непредсказуемыми. Среди более чем пяти миллиардов людей на нашей планете не встретишь двух в точности похожих друг на друга. Эти громадные различия усложняют, если не делают вообще невозможным, решение задачи по установлению того общего, что объединяет представителей человеческой расы.

Астрология, теология, философия, литература и социальные науки - вот лишь некоторые из течений, в русле которых предпринимаются попытки понять всю сложность человеческого поведения и саму сущность человека. Какие-то из этих путей оказались тупиковыми, в то же время другие направления находятся на пороге своего расцвета. Сегодня проблема стоит остро, как никогда, поскольку большинство серьёзных недугов человечества - стремительный рост численности населения, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, ядерные отходы, терроризм. Наркомания, расовые предрассудки, нищета - является следствием поведения людей. Вполне вероятно, что качество жизни в будущем, как, возможно, и само существование цивилизации, будут зависеть от того, насколько мы продвинемся в понимании себя и других.

1 Личность. Определение, характеристика

В психологии существует множество определений личности. Как говорит К.К. Платонов, единого общепризнанного понимания личности еще нет. Г.Олпорт еще в 1937 году описал и классифицировал более 50-ти известных тогда различных определений личности. В понимании личности у отечественных психологов наблюдается различие во взглядах. Так, у представителей Московской и Санкт-Петербургской школ существуют разногласия по вопросу о степени проявления в личности социальных и биологических факторов. Рассмотрим подходы к пониманию личности таких известных отечественных психологов как А.Н. Леонтьева, К.К.Платонова, Б.Г.Ананьева.

А.Н.Леонтьев различал понятия «индивид» и «личность». Он считал, что личность не следует рассматривать как продукт перекрещивания биологического и социального факторов. Личность, по его убеждению, не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся, личностью становятся. Личность, по определению А.Н.Леонтьева, представляет собой: «…относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека». По мнению Леонтьева, базисом личности человека является совокупность его общественных отношений к миру, но отношений, которые реализуются в совокупности его многообразных деятельностей. Имеются в виду именно деятельности субъекта, которые и являются исходными единицами психологического анализа личности. Различные виды деятельностей вступают между собой в иерархические отношения. Их особенностью является их «отвязанность» от состояний организма. Эти иерархии деятельностей, отмечает А.Н.Леонтьев, порождаются их собственным развитием, они-то и образуют ядро личности.

Другой отечественный психолог К.К.Платонов по поводу личности писал: «…личность - это человек как носитель сознания». К.К.Платонов создал концепцию динамической функциональной структуры личности. В его понимании личность представляет собой некую биосоциальную иерархическую структуру. В отличие от А.Н.Леонтьева К.К.Платонов включает в структуру личности не только социальный, но и биологический фактор. Так в личности он выделяет следующие подструктуры: направленность; опыт (знания, навыки, умения и привычки); индивидуальные особенности отдельных психических процессов (памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли) и, наконец, свойства темперамента. При этом в 1-ю подструктуру, наиболее существенную для личности в целом, Платонов относит исключительно социально обусловленные содержательные черты личности (направленность в ее различных формах, отношения, моральные качества личности).

Представление о проблеме личности, сформировавшееся в рамках санкт-петербургской психологической школы, наиболее ярко представлено в работах Б.Г.Ананьева. По мнению Ананьева, личность это: «общественный индивид, объект и субъект исторического процесса». Исходным моментом структурно-динамических свойств личности, по словам Б.Г.Ананьева, является ее статус в обществе, равно как статус общности, в которой складывалась и формировалась данная личность. На основе статуса и в постоянной взаимосвязи с ним строятся системы:

а) общественных функций-ролей

б) целей и ценностных ориентаций.

Основная форма развития личностных свойств человека, по Ананьеву, - это жизненный путь человека в обществе, его социальная биография. Формирование личности путем интериоризации - присвоения продуктов общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения - есть вместе с тем освоение определенных позиций, ролей и функций, совокупность которых характеризует ее социальную структуру. Все сферы мотивации и ценностей, утверждает Б.Г.Ананьев, детерминированы именно этим общественным становлением личности. Ананьев подчеркивает, что ему достаточно близка позиция К.К.Платонова, выделившего в структуре личности четыре подструктуры. Кроме этого, Б.Г.Ананьев полагает, что все четыре основные стороны личности тесно связаны друг с другом. Однако доминирующее влияние всегда остается за социальной стороной личности - ее мировоззрением и направленностью, потребностями и интересами, моральными и эстетическими чувствами.

Таким образом, представителями Санкт-Петербургской школы признается роль биологических детерминант в психическом развитии личности при доминирующей роли социальных факторов.

Особый интерес к смысловой сфере личности прослеживается в работах Д.А.Леонтьева. По его убеждению, смысловая сфера личности является ее главной конституирующей подструктурой. Личность как психологическое образование: «… конституируется функциями выделения субъектом себя из окружающего мира, выделения, презентации и структурирования им своих отношений с миром и подчинения своей жизнедеятельности устойчивой структуре своих отношений, в противовес сиюминутным импульсам и внешним стимулам».

Чтобы лучше понять, степень проявления социальных факторов в личности необходимо рассмотреть структуру личности.

2 Структура личности

С середины 60-х годов в отечественной психологии предпринимаются попытки выяснить общую структуру личности. Очень характерен в этом направлении подход К.К.Платонова, создавшего психологическую концепцию динамической функциональной структуры личности. В структуре личности К.К.Платонов выделяет четыре подструктуры. По его мнению, это число подструктур необходимо и достаточно, так как в них могут быть включены все известные свойства личности. Вычленение именно этих основных подструктур личности определяется у Платонова рядом следующих критериев.

Первым таким критерием является отношение биологического и социального, врожденного (но не обязательно наследственного) и приобретенного, процессуального и содержательного. Различие этих трех понятий по-разному проявляется в различных подструктурах. При этом в 1-ю подструктуру, наиболее существенную для личности в целом, входят почти исключительно социально обусловленные содержательные черты личности (направленность в ее различных формах, отношения, моральные качества личности). Во 2-й подструктуре - опыта, в которую входят знания, навыки, умения и привычки, наряду с личным оптом, включающим в себя и социальный, уже отмечается заметное влияние врожденных, биологических процессуальных свойств. Это влияние еще более усиливается в 3-й подструктуре, в которую входят черты личности, зависящие от индивидуальных особенностей психических процессов. И наконец, в 4-й биопсихической подструктуре личности врожденность процессуального резко преобладает над приобретенностью. Эта последовательность, отмечает Платонов, помогает глубже понять соотношение социального и биологического не только в личности в целом, но и в подструктурах различных уровней, вплоть до отдельных свойств личности.

Вторым критерием выделения этих четырех подструктур личности является внутренняя близость черт личности, входящих в каждую из них, и уже достаточно общепринятое и научно доказанное выделение в каждой из этих подструктур, принятой за целое, своих подструктур более низкого уровня.

Третьим критерием выделенных четырех основных подструктур является то, что каждая из них имеет свой, особый, основной для нее вид формирования. В выделяемых подструктурах 1-я формируется путем воспитания, 2-я - обучения, 3-я - упражнения, 4-я - тренировки. Взаимодействие этих специфических для каждой подструктуры видов формирования определяет индивидуальную особенность развития каждой личности.

Четвертым по рассматриваемому порядку, а по существу наиболее значимым критерием выделения именно этих подструктур является объективно существующая иерархическая зависимость этих подструктур. Различные структурные связи координаций существуют и между подструктурами, и внутри каждой из них. Но каузальные связи субординации более отчетливо выражены во взаимодействии различных подструктур, чем внутри каждой одной подструктуры. При этом, отмечает К.К.Платонов, каузальная зависимость черт личности 1-й подструктуры от черт 2-й, и вместе - от черт 3-й, и их всех вместе- от черт 4-й выражена отчетливо объективно.

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ: СТРУКТУРА, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Психология личности — раздел психологии , изучающий личность и различные индивидуальные процессы. Акцент делается на попытке создать согласованную картину личности в ее взаимосвязях с миром, жизнью, социумом , другими . Кроме того, изучаются динамические аспекты душевной жизни, индивидуальные различия.

Определения понятия личность:

- Личность - совокупность общественных отношений, реализующихся в многообразных деятельностях (А.Н. Леонтьев).

- Личность - "живой человек из плоти и крови" , вплетенный во множество отношений к миру; эпицентр "взрывных" изменений бытия ; бытие, переходящее в идеальную форму (С.Л. Рубинштейн).

- Личность - субъект жизни: активный, ответственный, обладающий способностью к временной регуляции жизни и разрешению жизненных противоречий (К.А. Абульханова)

- Личность - общественный индивид, объект и субъект социальных отношений и исторического процесса, проявляющий себя в общении, в деятельности, в поведении (В.А.Ганзен).

- Понятие личности обозначает человеческого индивида как члена общества, обобщает интегрированные в нем социально значимые черты (И.С. Кон).

- Личность - субъект общественного поведения и коммуникации (Б.Г. Ананьев).

- Личность - человек как общественный индивидуум, субъект познания и объективного преобразования мира, разумное существо, обладающее речью и способное к трудовой деятельности (А.В. Петровский).

- Личность - человек как носитель сознания (К.К. Платонов).

- Личность есть формирующаяся в течение жизни совокупность индивидуальных психологических особенностей, которые определяют своеобразное для данного человека отношение к себе, обществу и окружающему миру в целом (Ю.В. Щербатых).

- Личность - это конкретный человек, который является носителем сознания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию окружающего мира и строящий определенные отношения с этим миром и с миром других личностей.(М.Н. Щербаков)

Человек — это, с одной стороны, биологическое существо, животное, наделенное сознанием, обладающее речью, способностью трудиться, познавать окружающий мир и активно изменять, преобразовывать его. В качестве высокоорганизованного животного человеку присуща определенная телесная организация — прямохождение, развитие рук как средства дознания и преобразования мира, высокоразвитый мозг.

Человек, с другой стороны, общественное существо. Это самый важный его признак, так как общественная жизнь и общественные отношения, коллективный труд изменили и подчинили себе его биологическую, телесную организацию.

Обобщая, можно сказать, что Личность — это человек, рассматриваемый только как общественное, социальное существо. Говоря о личности, мы отвлекаемся от биологической, природной его стороны.

При этом имеется в виду достаточный уровень социальной зрелости — маленький ребенок или психически больной человек не могут считаться личностью.

Отметим три важнейшие психологические характеристики личности.

Во-первых, устойчивость свойств личности. При всей пластичности, изменчивости Психических проявлений личности все-таки отчетливо выступает относительное постоянство ее психического склада, что, в частности, позволяет предвидеть поведение данной личности в той или иной ситуации.

Во-вторых, единство личности как тесная связь и взаимозависимость психических процессов и психических свойств личности. Личность представляет собой единое целое, где каждая черта неразрывно связана с другими, и поэтому каждая черта личности приобретает свое значение, часто совершенно различное, в зависимости от ее соотношения с другими чертами личности. Например, настойчивость как умение добиваться цели, преодолевая трудности и препятствия, имеет положительное значение только в сочетании с высокими моральными чувствами, развитым чувством коллективизма. Совсем иное содержание будет иметь эта черта, если она связана с сильно развитыми эгоистическими потребностями, со стремлением добиться личного благополучия при пренебрежении интересами коллектива, других людей. Смелость приобретает совершенно различное содержание в зависимости от того, сочетается ли она с высокой идейностью или чувствами мелкого тщеславия и самомнения. Поэтому личность формируется, воспитывается не «по частям»; нельзя воспитывать отдельные ее черты, не обращая внимания, отвлекаясь от других черт личности. Формируется, воспитывается всегда личность в целом.

В-третьих, активность личности. Активность выражается в многообразной и многосторонней деятельности, направленной на познание, изменение, преобразование окружающего мира, па изменение собственной природы, своего психического склада (самовоспитание).

Психология изучает ту сторону личности, которая выражается в ее духовном облике, в ее поступках и поведении.

Личность — очень сложное целое. Но в этом сложном целом можно выделить три основные стороны, или, как говорят психологи, три блока.

Первый блок — направленность личности, система ее отношений к окружающему миру. Сюда включаются Мотивы поведения личности (мотивами называют причины, побуждающие личность к тому или иному поведению, к той или иной деятельности), в частности потребности, чувства, интересы.

Второй блок — это возможности личности, психологические предпосылки успешности ее деятельности (в частности, способности).

Третий блок — стиль, психологические особенности поведения личности (темперамент и характер). Иными словами, личность характеризуется тем, как действует человек и почему он действует так, а не иначе.

Общественная природа личности и ее формирование

Итак, человек — социальное, общественное существо, в то же время и существо природное, биологическое. Поэтому личность, являясь социальной по своей природе, несет на себе известный отпечаток своей биологической организации.

Личность и индивидуальность

Индивидуальность - это своеобразие отдельного человека, совокупность только ему принадлежащих особенностей. В психологии проблема индивидуальности ставится в связи с целостной характеристикой отдельного человека в многообразии его мыслей, чувств, проявлений воли, способностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, настроений, переживаний, интеллекта, склонностей, способностей и других особенностей.

Вопрос об индивидуальности рассматривается с учетом анализа темперамента и характера человека, поиска оснований для выделения типов людей и ставится как проблема соотношения в человеке типологических черт и индивидуальных различий, поэтому индивидуальность описывается как набор признаков, присущих данному человеку. Предпосылки человеческой индивидуальности заложены в анатомо-физиологических задатках, которые преобразуются в процессе воспитания, имеющего социально обусловленный характер, порождая широкую вариативность проявлений индивидуальности.

Только что родившиеся дети, так похожие друг на друга, с первых минут своей жизни демонстрируют свою индивидуальность в поведении и восприятии окружающего мира. Пусть это проявляется в реакции на приход и уход мамы, особенностях подачи самых примитивных сигналов окружающим или выражении негативного отношения к чему-либо. Ребенок проявляет свободную волю, которая приобретает все более конкретные формы в ходе его развития. По мере взросления индивидуальность претерпевает изменения под влиянием внешних и внутренних факторов.

Индивидуальность реализуется как через поведение человека в ситуации общения, так и через культивирование им различных способностей в деятельности.

Неповторимость психики человека определяется органическим единством и целостностью процесса развития его потребностей и способностей, формирующихся в деятельностном общении с носителями культуры (в широком смысле этого слова).

Термин «индивидуальность» употребляется как синоним слова «индивид» для обозначения неповторимой совокупности признаков, присущих отдельному организму и отличающих данный организм от всех других, принадлежащих к тому же виду.

Индивидуальность, таким образом, есть личность в ее своеобразии. Когда говорят об индивидуальности, то имеют в виду оригинальность личности. Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую особенность личности, делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален каждый человек, индивидуальность одних проявляется очень ярко, выпукло, других - маловыразительно, малозаметно. Иногда пики внешних проявлений оригинальности личности приходятся на ранние стадии развития человека (от 3 до 5 лет), а затем стихают или приобретают скрытый характер.

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфере или сразу во всех сферах психической деятельности.

Оригинальность интеллекта, например, состоит в способности видеть то, что не замечают другие, в особенностях переработки информации, т. е. в умении ставить проблемы (интеллектуального и морального характера) и решать их, в большой подвижности эмоций. Особенности воли проявляются в силе воли, удивительном мужестве, самообладании. Оригинальность может состоять в своеобразном сочетании свойств конкретного человека, придающем особый колорит его поведению или деятельности.

Значительную роль в современном процессе развития индивидуальности личности играют средства массовой информации. Телевизионные программы и передачи например побуждают личность к несколько одностороннему, стандартизированному развитию. Яркие образы восприятия угнетают такие функции мышления, как анализ и самоанализ. Часто акценты в предоставляемых телевидением программах уже расставлены и как бы подталкивают зрителя к определенным выводам. Особенно это опасно для развивающейся личности, которая только начинает свой процесс социализации и часто принимает любую авторитетно заявленную теорию за истину.

Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым полнее. Она является постоянным объектом исследования при изучении как психологии личности, так и других направлений психологии.

Одним из важнейших, определяющих свойств индивидуальности является способность , выражающаяся в степени качества выполнения той или иной деятельности. Способности - это такие индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения одной или нескольких дея-тельностей. Основой для развития способностей могут быть всевозможные комбинации общих и специальных индивидуально-психологических качеств. Среди самых распространенных можно назвать такие способности, как трудоспособность, выносливость и т. д. Э. А. Голубева выяснила, что сочетание природных предпосылок социальных способностей составляет сложные системокомп-лексы. Так, например, при развитых лингвистических способностях люди отличаются пассивностью, преобладанием зрительной памяти над всем другим, развитыми второсигнальными функциями. Люди с коммуникативными склонностями запоминают информацию большей частью на слух, в качестве общих характеристик у них наблюдается подвижность психики и нервной системы. При способностях к музыкальному самовыражению на первый план выходят лабильность нервной системы в разных возрастах, большая восприимчивость и чувствительность, а также преобладание непроизвольного уровня регуляции.

Способности - это те особенности психологии человека, которые определяют продуктивность получения различных навыков и умений, но наличие способности к чему-то не означает изначального обладания уже заложенными умениями и навыками. Способности человека выступают только тенденцией к более легкому освоению тех или иных знаний. Так же, как засеянное поле является лишь возможностью по отношению к будущему урожаю, который может вырасти из семян, но лишь при благоприятных условиях, способности человека являются лишь возможностью для приобретения знаний и умений.

В том случае, когда определенный набор свойств личности совпадает с требуемыми в данной сфере труда, а освоение профессии происходило достаточно легко и в установленные сроки, есть смысл говорить о наличии у данного человека способностей к этой конкретной деятельности.

Поскольку человек отличается от другого как раз своими способностями, этот набор качеств можно назвать индивидуально-психологическими особенностями. Система способностей, присущих человеку, включает в себя качества основные (свойства, непосредственно относящиеся к преобладающей деятельности (музыкальный слух певца или зрительная память художника)) и дополнительные (свойства, не имеющие прямого отношения к выполняемой основной деятельности, но помогающие справляться со своими обязанностями достаточно качественно (хороший глазомер у строителя или выносливость у водителя-дальнобойщика)).

Но и ведущие, и вспомогательные компоненты образуют единство, обеспечивающее качественный уровень обучения и воспитания, и вместе с тем определяют особенные способы и методы, связанные с личными качествами педагога.

К числу общих качеств личности, которые в условиях конкретной деятельности могут выступать как способности, относятся индивидуально-психологические характеристики, определяющие принадлежность индивида к одному из трех типов людей. И. П. Павлов классифицирует их как «художественный», «мыслительный» и «средний» типы. Эта типология образована в процессе учения о том, что высшая нервная деятельность определяется существованием в ней двух сигнальных систем:

1) образной и эмоциональной;

2) сигнализации образов посредством слова - сигнала сигналов.

Художественный тип характеризуется преобладанием сигналов первой сигнальной системы, мыслительный - относительным преобладанием сигнала сигналов, средний тип людей - равным наличием обеих сигнальных систем.

Например, художественному типу присуща красочность образов, формируемых непосредственным воздействием реального впечатления, переживаний, эмоций. Мыслительному типу - абстрактное восприятие и построение логических систем, теоретизирование. Но в то же время наличие у человека например художественных способностей вовсе не означает, что он должен стать или станет в дальнейшем выдающимся или даже посредственным художником. Просто представителю этого типа легче, чем другому, освоиться в деятельности, требующей впечатлительности, эмоционального отношения к событиям, образности и живости фантазии. Поэтому часто существуют стереотипы представлений о той или иной профессии, которые в реальной жизни очень часто подтверждаются.

Способности мыслительного типа дают возможности для наиболее благоприятного развития деятельности, связанной с оперированием абстрактным материалом, понятиями, математическими выражениями и др. Применение своим способностям представители этого типа могут найти в таких предметах, как математика, философия, физика, языкознание и т. д. Здесь должны пригодиться перечисленные качества для овладения основами этих наук, а возможно, и для достижения некоторых высот в них.

В заключение надо сказать, что присутствие у человека ярко выраженных предпосылок конкретного типа не означает его полной бездарности в других областях. Можно говорить лишь об относительном преобладании одних компонентов психики над другими. Но при этом все же вторая сигнальная система абсолютно преобладает над первой, поскольку языковые и мыслительные свойства имеют решающее значении в профессиональной деятельности, а творческое отражение мира опосредуется мыслями, выраженными словесно. Областью преобладания первой сигнальной системы можно назвать эмоциональные образные реакции, переживаемые человеком во сне, здесь осознанные процессы мышления теряют свою силу.

Проблема описания структуры личности

Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности. На этот счет существует несколько точек зрения. Не говоря об индивидуальных особенностях, можно установить типическую структуру личности. В некоторых работах (особенно педагогических) в структуре личности выделяют три таких компонента, как мотивационный, интеллектуальный и деятельностный.

Первый компонент структуры личности характеризует направленность личности как избирательное отношение к действительности. Направленность включает различные свойства, систему взаимодействующих потребностей и интересов, идейных и практических установок. При этом одни компоненты направленности доминируют и имеют ведущее значение, в то время как другие выполняют опорную роль. Доминирующие компоненты направленности определяют всю психическую деятельность личности. Так, доминирование познавательной потребности приводит к соответствующему волевому и эмоциональному настрою, что активизирует интеллектуальную деятельность. Одновременно естественные потребности несколько притормаживаются, повседневные заботы отодвигаются на второй план, личность начинает обосновывать целесообразность своего увлечения, придавать ему особую общественную и личную значимость.

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему способностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Как правило, одни способности доминируют, другие - им подчиняются.

На характере соотношения способностей сказывается структура направленности. В свою очередь дифференцирование способностей влияет на избирательность отношения личности к действительности.

Третьим компонентом в структуре личности является характер или стиль поведения человека в социальной среде.

Характер, разумеется, не выражает личность в целом, однако представляет сложную систему ее свойств, направленности и воли, интеллектуальных и эмоциональных качеств, типологических особенностей, проявляющихся в темпераменте.

В системе характера можно выделить ведущие свойства. К ним относятся в первую очередь моральные (чуткость или черствость в отношениях, ответственность по отношению к своим обязанностям, скромность), во вторую очередь - волевые качества (решительность, настойчивость, мужество и самообладание), которые обеспечивают определенный стиль поведения и способы решения практических задач. Поэтому можно сказать, что морально-волевые качества составляют действительную основу характера.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над остальными, будет система управления, которую обозначают понятием «я». «Я» - образование самосознания личности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, самоконтроль и коррекцию действий и поступков, предвосхищение и планирование жизни и деятельности. Самоуправление имеет огромное значение в нормальной целенаправленности жизни. В структуре личности важное значение имеют психологические процессы и состояния. Рассмотрим, как определяет личность и ее структуру К. К. Платонов .

Личность - человек как общественное существо, субъект познания и активного преобразования мира.

Человек как целостность и как индивидуум, т. е. как единичность, самостоятельно взятая из множественности, имеет только две подструктуры. Он может рассматриваться либо как организм, либо как личность. Индивид - это конкретный человек как единица общества.

Индивидуальное - это особенное в индивиде. Ряд индивидуальных особенностей (в частности, множество черт личности) делает человека (личность) индивидуальностью.

Личностный подход (один из принципов психологии) - это понимание личности как воедино связанной совокупности внутренних условий, преломляющих все внешние воздействия. Личность - это конкретный человек как субъект преобразования мира на основе его познания, переживания и отношения к нему. Можно сказать короче: личность - это человек как носитель сознания.

В структуре личности выделяют следующее: направленность, отношения и моральные черты личности. Элементы (черты личности), входящие в ее подструктуру, не имеют непосредственных природных задатков и отражают индивидуально-преломленное общественное сознание. Эта подструктура социально обусловлена. Можно сказать иначе: это установки, ставшие свойствами личности. Сюда входят, по мнению К. К. Платонова, несколько связанных иерархией форм. Это влечение как наиболее примитивная биологическая форма направленности. Это смутная потребность в чем-то, генетически ранняя и наиболее простая форма, входящая в структуру всех последующих.

Желание - это уже вполне осознанная потребность, влечение к чему-то. Оно может быть пассивным, но при включении в его структуру волевого компонента становится стремлением.

Интерес - познавательная форма направленности на предметы. Генетически в его основе лежит ориентировочный рефлекс, связанный с эмоцией, но у человека интересы развиваются на базе условного рефлекса второй сигнальной системы и комплексно, становясь любознательностью. Интерес может быть пассивным, но при включении в его структуру волевого компонента направленности - стремления - он становится склонностью, которую можно определить как интерес к определенной деятельности.

Мировоззрение - система усвоенных человеком представлений и понятий о мире и его закономерностях, об окружающих человека явлениях, природе и обществе. Оно может быть смутным или принявшим форму познавательного идеала пассивным миросозерцанием, или становится убеждением.

Убеждение - высшая форма направленности, в ее структуру входят низшие формы, в которой мировоззрение связано со стремлением к достижению идеалов.

В направленности личности в целом надо различать ее уровень, широту, интенсивность, устойчивость и действенность. Эти качества присущи всем формам направленности.

Вторая подструктура личности включает знания, навыки, умения и привычки, приобретенные в личном опыте, путем обучения, но уже с заметным влиянием биологически обусловленных свойств личности.

Ее называют иногда индивидуальной культурой или подструктурой опыта. Именно через эту подструктуру наиболее отчетливо объективизируется личность в ее индивидуальном развитии, и именно через эту подструктуру развитие личности аккумулирует исторический опыт человечества.

Третья подструктура охватывает индивидуальные особенности отдельных психических процессов или функций как форм отражения. Эта подструктура формируется путем упражнения, взаимодействуя с другими подструктурами. Ее называют подструктурой форм отражения.

Четвертая подструктура объединяет свойства темперамента (типологические свойства личности), половые, возрастные свойства личности и ее патологию, так называемые органические изменения. Формируются нужные черты, входящие в эту подструктуру, а точнее, переделываются путем тренировки. Они зависят от физиологических особенностей мозга в большей степени, чем от социальных влияний на человека, и потому эту структуру называют биологически обусловленной подструктурой.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все известные свойства (черты) личности. Причем часть этих свойств относится к одной подструктуре направленности; начитанность и умелость - к подструктуре форм отражения; истощаемость и возбудимость - к биологически обусловленной подструктуре. Другие свойства лежат на пересечении этих подструктур.

Споры о главенстве влияний среды и наследственности на развитие личности

Среди основных движущих сил развития личности выделяют влияние социальной среды и наследственности (по-другому - степень «животности» и «человечности») на поведение индивидуальности. Причем существуют приверженцы теории как о главенстве социального в поведении личности, так и о главенстве индивидуального.

Первые считают человека результатом внешнего влияния, которое формирует основные черты личности, аксиомы, на которые человек опирается на протяжении всей своей жизни. Ведь нельзя вычеркнуть факты воздействия на формирование личности среды, в которой индивид пребывает большую часть времени суток (детский сад, школа, дом). Копируя поведение других детей, ребенок усваивает представления о жизни в целом и о законах существования в конкретной среде. Уже в детском саду индивид сталкивается с необходимостью выполнения социальных ролей. Подтверждение своей теории ее сторонники видят и в том, что люди, населяющие разные части планеты, но имеющие по сути одну и ту же физиологию, отличаются по «окраске» своей культуры - разнообразию традиций, стереотипов поведения и мышления. Анализ личности невозможен без исследования этих субъективных факторов.

Сравнительно недавно (в 1970-х гг.) появилась концепция ситуационализма В. Мишель , которая настаивает на том, что такие свойства личности, как порядочность и темперамент, формируются под действием ситуации. Были проведены исследования, доказывающие эту версию.

Но в то же время психолог Вильям Штерн находил не менее правдоподобные доказательства, подтверждающие концепцию наследственности , которая считает определяющими факторами развития личности заложенные в нее от природы генетические и физиологические особенности. Разновидностями теории наследственности можно считать разнообразные диспозиционные концепции, видящие причины поведения личности во врожденных или приобретенных ее качествах, объективных отличиях конкретной индивидуальности. Приверженцы этих теорий считают: какое бы негативное воздействие ни оказывала среда, по-настоящему сильная индивидуальность найдет возможности самореализоваться.

Х. Хеккаузен выделяет три показателя индивидуального поведения личности, которые не объяснить влиянием среды.

Первый показатель - это уровень влияния действий окружающих на действия конкретного человека. Отклонения от общепринятого поведения, как правило, объясняются именно предрасположенностью к определенного рода действиям. Например, шокирующее поведение в общественном месте, выходящее за рамки приличного, может означать как склонность человека кнонконформности , так и проявление естественного для него поленезависимого стиля поведения .

Второй показатель - уровень соответствия поведения личности поведению этой же личности, продемонстрированному при других обстоятельствах.

Третий показатель - уровень сходства поведения в одинаковых ситуациях, но в разное время.

Одни и те же доказательства часто можно интерпретировать по-разному - как подтверждение концепции наследственности, так и как доказательство концепции среды. Например, в преемственности поколений в одном роду первые видят свидетельство наследования таланта, а вторые - подтверждение значения направленного воспитания.

А. М. Эткинд выявил невозможность отдельного существования концепции наследственности и концепции среды, когда в результате экспериментальных исследований выяснил, что по-настоящему изменение ситуации влияет на перемену в поведении в 1 случае из 10. Проведенные эксперименты показали, что поступки каждого индивида определяются одновременно и влиянием среды, и внутренней предрасположенностью.

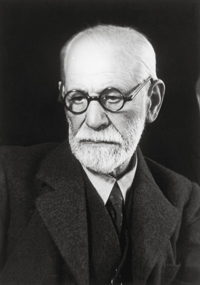

На смену изжившим себя теориям пришли концепции двухфакторной детерминации развития личности , которые изучают степень влияния внешней и внутренней сред. Среди многообразия подобных концепций можно выделить две наиболее развитые: теорию конвергенции двух факторов (В. Штерн) и теорию конфронтации двух факторов (З. Фрейд) .

В. Штерн высказывал мысль о том, что личность формируется факторами среды и наследственных диспозиций. Взаимодействие этих двух факторов дает импульс для нового состояния личности. Эта схема, названная принципом конвергенции, служила аксиомой в спорах о значении внутренней и внешней сред.

З. Фрейд предполагал, что развитие имеет под собой две движущие силы: стремление к удовольствию и принцип реальности .

Краеугольным камнем между этими двумя стремлениями становится воспитание, оно дает возможность человеку справляться с примитивными желаниями, насаждая пусть менее сильное, но все же желание соответствовать ожиданиям окружающих людей. В то время как индивид подчинен стремлению получить удовольствие (или избежать неудовольствия), та среда, в которой он находится, сдерживает или подавляет эти стремления, используя такие формы социального контроля, как закон, табу, обычаи, традиции, мораль, нравы и т. д. З. Фрейд условно называет две противоборствующие силы - сверх-я и оно . Сверх-я в структуре личности отвечает за социальные ограничения и принципы, глубоко усвоенные индивидом под влиянием реальности. Оно означает животное начало, свойственное каждому человеку.

Теория З. Фрейда о противоборстве двух сил неоднократно подвергалась критике со стороны психологов и философов. Более всего оспаривалась теория З. Фрейда о полярных отношениях отдельного человека и всего общества в целом. По мнению А. Г. Асмолова , упорное стремление З.Фрейда видеть в метаморфозах ли-бидоносных первичных порывов объяснение любых проявлений активности как личности, так и общества в целом повлекло за собой появление «отступников» среди сторонников психоанализа. Такие представители неофрейдистов, как К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни и Э. Фромм , пытались опровергнуть теорию З. Фрейда, аргументируя версию о значительно меньшем влиянии сексуальных влечений на формирование личности, чем о том говорит З. Фрейд.

В своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» З. Фрейд исследует противоборство склонности к ассимиляции (самосохранению) и стремления к диссимиляции (склонности к самоуничтожению). Диссимиляцию З. Фрейд объясняет как свойственное любому живому существу стремление принять исходное состояние. Это стремление ученый называет либидо - тот импульс, который и определяет по большому счету суть противоборства оно и сверх-я. Эту схему З. Фрейд противопоставляет своим критикам, объясняя несостоятельность их версий изначально неправильным подходом. Он утверждает, что схема борьбы биологического и социального объясняет лишь адаптацию личности, а также эволюцию вида, но не объясняет более глобальных и значимых склонностей в поведении человека и общества.

Неофрейдисты во главе с Э. Фроммом объясняют появление социально-психологических феноменов личности активной и пассивной адаптацией физиологии человека к социально-экономической ситуации. Еще в раннем детстве через родителей или близких к семье людей ребенок получает первое представление об экономической ситуации, которая не может не вносить свои коррективы в его индивидуальную психику. Здесь психологи объясняют бессознательные установки не только и не столько влиянием либидо, сколько образующим действием экономической и социальной обстановки, окружающей личность.

Эти споры заставляют переосмыслить двухфакторные схемы детерминации развития, подобрать для них новые характеристики и определения, но основа двойственного влияния на личность остается неоспоримой.

Представление о структуре личности в различных психологических теориях. Факторный анализ в изучении личности

Существует ряд психологических теорий, описывающих структуру личности. Русская и советская психологическая школа представлена в работах И. П. Павлова, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, К. К. Платонова и др.

В советской психологии сложилась традиция различения индивида и личности. Больше всего в направлении этого различения сделали два советских психолога - Б. Г. Ананьев и А. Н. Леонтьев. При некоторых различиях в понимании личности и при общих различиях или подходах эти авторы определяли природу и свойства индивида и проводили линию различия (демаркационную линию) в одном и том же месте. Индивид, по их мнению, есть существо природное, биологическое, обладающее как врожденными, так и прижизненно сформированными свойствами. Личность - социально сформированное качество.

Человек, по мнению А. Н. Леонтьева, как природное существо есть индивид, обладающий той или иной физической конституцией, типом нервной деятельности, темпераментом, динамическими силами биологических потребностей, аффективности и другими чертами, которые в ходе онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются. Однако, по его мнению, не изменения этих врожденных свойств порождают его личность.

Характеризуя человека как индивида, Б. Г. Ананьев писал, что имеются основания для выделения двух основных классов индивидуальных свойств:

1) возрастно-половых;

2) индивидуально-типических.

В первый класс входят:

1) возрастные свойства, которые развертываются в процессе становления индивида (стадии онтогенетической эволюции) и половой диморфизм, интенсивность которого соответствует онтогенетическим стадиям;

2) конституциональные особенности (телосложение и биохимическая индивидуальность), нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии больших полушарий (симметрии - асимметрии, функционирование парных рецепторов и эффекторов). Определяя указанные свойства как первичные, а психофизические функции и органические потребности - как вторичные, названные авторы отмечают, что в темпераменте и задатках происходит высшая интеграция всех этих свойств, а также что онтогенетическая эволюция, осуществляемая по определенной филогенетической программе, является формой развития свойств индивида. Определяя отличие личности от индивида, А. Н. Леонтьев писал, что личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих отношения субъекта. В качестве фундаментального отличия личности он называл специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности.

Для Б. Г. Ананьева исходным моментом структурно-динамических свойств личности является ее статус в обществе, где складывается и формируется данная личность. На основе этого статуса формируются системы «общественных функций-ролей» и «целей и ценностных ориентаций».

Выделение в человеке биологического и социального началось само по себе правомерно и к миру природы, и к социальной общности. А. Н. Леонтьев считает, что личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека.

Во взглядах на личность и факторы ее развития отечественные ученые мало чем отличаются, хотя у каждого существует своя точка зрения как на процессы и факторы развития, так и на структуру личности. Хотя при определенном анализе все они могут быть сведены к взгляду К. К. Платонова на структуру личности.

В западных теориях личности зримую роль играют теории З. Фрейда, К. Юнга, Э. Берна. Разработанную З. Фрейдом психоаналитическую теорию личности можно отнести к типу психодинамических, охватывающих всю жизнь человека и используемых для описания его как личности, внутренних психологических свойств индивида, в первую очередь его потребностей и мотивов. Он считал, что то, что на самом деле происходит в душе человека и характеризует его как личность, актуально им осознается.

Аналитическая психология К. Юнга рассматривает поведение личности во взаимоотношениях с окружающими, т. е. социальную сторону его поведения.

В теории Э. Берна господствует трансакционный анализ.

Основной проблемой психоанализа, рассматриваемого З. Фрейдом, является проблема мотивации. Подобно тому как образ и действие - суть реалий, выполняющих жизненные функции в системе отношений индивида и мира, а не внутри замкнутого в самом себе рефлексирующего сознания, одной из главных реалий является мотив.

В психической жизни З. Фрейд выделяет три уровня: бессознательное, предсознательное и сознательное. Источником инстинктивного заряда, придающего мотивационную силу человеческому поведению (как в его моторных, так и в мыслительных формах), является бессознательное. Оно насыщено сексуальной энергией (Фрейд обозначает ее термином «либидо»). Эта сфера закрыта от сознания в силу запретов, налагаемых обществом.

З. Фрейд занимался проблемами неврозов, разработал психоанализ - психотерапевтический метод лечения неврозов, основанный на технике свободных ассоциаций и анализе ошибочных действий и сновидений как способов проникновения в бессознательное. Он изучал психологические аспекты развития сексуальности, в которых выделил ряд стадий. З. Фрейд выдвинул психологическую теорию строения психического аппарата как энергетической системы, в основе динамики которой лежит связь между сознанием и бессознательными влечениями - учение о психических структурах личности (я и оно). Расширяя сферу применения психоанализа, З. Фрейд пытался распространить его на сферу социальной психологии и на различные области и формы коллективного невроза.

Структура личности понимается З. Фрейдом как состоящая из я и оно. Фрейд считает, что движущей силой развития психики является энергия бессознательного, психосексуального влечения.

К фрейдистской школе относится А. Адлер, который стал основателем индивидуальной психологии, где движущей силой развития психики является комплекс неполноценности, в результате преодоления которого осуществляется развитие психики. Представители неофрейдизма несколько отходят от биологизаторства З. Фрейда, приближаясь к антропологическому психологизму и экзистенциализму. Разрабатывая целостную концепцию развития личности, Э. Фромм например пытался выяснить механизм взаимодействия психологических и социальных факторов в процессе ее формирования. Связь между психикой индивида и социальной структурой общества, по мнению Э. Фромма, имеет социальный характер, в формировании которого особая роль принадлежит страху. Страх подавляет и вытесняет в бессознательное черты, не совместимые с господствующими в обществе нормами. Типы социального характера совпадают с различными историческими типами самоотчужденного человека (накопительским, эксплуататорским, рецептивным, пассивным, рыночным). Различные формы социальной патологии связываются с отчуждением.

Западные психологические теории, таким образом, склоняются к доминированию в процессе развития личности биологических факторов.

Ролевые теории личности. Понятие о структуре личности как совокупности социальных ролей

Ролевая теория личности - это подход к изучению личности, согласно которому личность описывается посредством усвоенных и принятых ею (интернализация) или вынужденно выполняемых социальных функций и образцов поведения - ролей, которые вытекают из ее социального статуса в данном обществе или социальной группе. Основные положения теории социальных ролей были сформулированы американским социальным психологом Дж. Мидом , антропологом Р. Линтоном . Первый акцентировал внимание на механизмах «научения роли», освоении ролей в процессах межличностного общения (интеракции), подчеркивая стимулирующее воздействие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для индивида лиц, с которыми он вступает в общение. Второй обратил внимание на социально-культурную природу ролевых предписаний и их связь с социальной позицией личности, а также на назначение социальных и групповых санкций. В рамках ролевой теории были экспериментально выявлены следующие феномены: ролевой конфликт - переживание субъектом неоднозначности или противоборства ролевых требований со стороны разных социальных общностей, членом которых он является, что создает стрессовую ситуацию; интеграция и дезинтеграция ролевой структуры личности - следствия гармоничности или конфликтности социальных отношений.

Различаются ведущие социальные роли, вытекающие из социальной структуры общества, и роли, которые возникают относительно произвольно в групповых взаимодействиях и предполагают активную социальную окраску их реализации. Наиболее четко эти особенности ролевого подхода представлены в концепции западногерманского социолога Р. Дарендорфа , рассматривающей человека как деиндивидуализированный продукт ролевых предписаний, что в определенных условиях отражает отчуждение личности.

Преодоление односторонности ролевого подхода к исследованию личности предполагает анализ ее свойств (самосознания, мировоззрения, диспозиции личности), выражающихся в разнообразных творческих проявлениях, включая активное формирование новых общественно необходимых функций и образцов поведения (социальное творчество), персонифицированное выполнение социальных функций с учетом социально-локальных условий для достижения общественно значимых целей.

Роль чаще всего понимается как социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных или межличностных отношений. Исполнение роли должно соответствовать принятым социальным нормам и ожиданиям окружающих вне зависимости от индивидуальных особенностей личности, поскольку социальная роль вытекает из надындивидуальных социальных отношений и взаимосвязей между людьми, осуществляющими совместную деятельность. Существуют различные теории ролевого поведения личности. Например, концепция символического интеракционизма связана с введением американским психологом Дж. Мидом понятия «обмен символами», которые выражаются в словесной и другой форме представлениями о партнере взаимодействия и его ожидании определенных действий со стороны субъекта.

Выполнение социальной роли связано как с интересами больших общностей, вытекающими из общности условий их жизнедеятельности, так и со спонтанно возникающей совместной деятельностью (в процессе игры, общения и т. п.). В последнем случае социальная роль имеет субъективную окраску, которая проявляется в стиле ролевого поведения, уровне активности исполнения, что в свою очередь зависит и от индивидуально-личностных особенностей субъекта и от того, насколько глубоко воспринимается им данная социальная роль. Принятие индивидом социальной роли зависит от множества условий, в числе которых решающее значение имеет соответствие роли потребностям и интересам личности в саморазвитии и самореализации. Создание благоприятных условий для самореализации и развития личности ведет к тому, что сохраняется ролевая окраска социального поведения. Последнее регулируется не столько требованиями исполнения данной роли, сколько осознанной целеустремленностью и гибким, творческим использованием объективных ресурсов для достижения социально значимой цели.

Итак, социальная роль - совокупность норм, определяющих поведение действующих в социальной среде лиц в зависимости от статуса или позиции, и само поведение, реализующее эти нормы. В ролевом описании общество или любая социальная группа предстают в виде набора определенных социальных позиций (рабочий, ученый и т. п.), находясь в которых человек обязан повиноваться «социальному заказу» или ожиданиям других людей, связанных с данной позицией. Выполняя этот «социальный заказ», человек осуществляет один из нескольких возможных вариантов исполнения роли (скажем, ленивого или старательного ученика).

Американские социологи (Р. Линтон, Дж. Мид) по-разному трактуют социальную роль - как единицу общественной структуры (Р. Линтон) или в плане непосредственного взаимодействия людей (ролевой игры), в ходе которой благодаря тому, что человек представляет себе в роли другого, происходит усвоение социальных норм и формируется социальное в личности. В действительности ролевые ожидания никогда не бывают однозначными. Кроме того, человек часто попадает в ситуацию ролевого конфликта, когда его разные роли оказываются плохо совместимыми.

Человеческая деятельность не исчерпывается ролевым, т. е. шаблонным, поведением; за пределами социальной роли остаются разнообразные виды отклоняющегося (девиантного) и спонтанного поведения, в том числе новаторская деятельность человека, созидающая новые нормы и новые роли. Точно так же и структура личности не сводится к совокупности социальных ролей: их интериоризация (усвоение) и соподчинение всегда предполагают конкретную индивидуальность, складывающуюся на протяжении жизненного пути индивида и отличающуюся большой устойчивостью.

23. Понятие личности в психологии. Психологическая структура личности.

ЛИЧНОСТЬ- 1) индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 2) определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. Личность – определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. Личность – это субъект познания и активного преобразования материального мира, общества и самого себя (Леонтьев).

Рассмотрим этапы формирования личности. Личность, по Леонтьеву, рождается дважды:

Первое ее рождение относится к дошкольному возрасту и знаменуется установлением первых иерархических отношений мотивов, первыми подчинениями непосредственных побуждений социальным нормам. «Узлы» личности завязываются в интерперсональных отношениях и лишь затем становятся элементами внутренней структуры личности.

Второе рождение личности начинается в подростковом возрасте и выражается в появлении стремления и способности осознавать свои мотивы, а так же проводит активную работу по их подчинению и переподчинению.

Леонтьев выделяет несколько параметров личности:

1.богатство связей индивида с миром; 2.степень иерархизированности деятельностей, их мотивов. Так, высокая степень иерархизации мотивов выражается в том, сто свои действия человек как бы примеривает к главному для него мотиву-цели, названному Леонтьевым жизненной целью. 3.общий тип строения личности. По Леонтьеву, структура личности есть устойчивая конфигурация главных, внутри себя иерархизированных мотивационных линий. Мотивационная сфера личности, продолжает Леонтьев, всегда многовершинна. «Внутреннее соотношение главных мотивационных линий в совокупности деятельностей человека образуют как бы общий «психологический профиль личности».

Л.И. Божович выделяет два основных критерия сформировавшейся личности.

Первый критерий: человека можно считать личностью, если в его мотивах существует иерархия в одном определенном смысле, а именно, если он способен преодолевать собственные непосредственные побуждения ради чего-то другого. В таких случаях говорят, что субъект способен к опосредованному поведению. При этом предполагается, что мотивы, по которым преодолеваются непосредственные побуждения, социально значимы. Они социальны по своему происхождению и смыслу, т.е. заданы в обществе, воспитаны в человеке.

Второй необходимый критерий личности - способность к сознательному руководству собственным поведением. Это руководство осуществляется на основе осознанных мотивов-целей и принципов. От первого критерия второй отличается тем, что предполагает именно сознательное соподчинение мотивов. Просто опосредованное поведение (первый критерий) может иметь в своей основе и стихийно сложившуюся иерархию мотивов, и даже «стихийную нравственность»: человек может не отдавать себе отчета в том, что именно его заставило поступить определенным образом, тем не менее подействовать вполне нравственно. Итак, хотя во втором признаке так же имеется ввиду опосредованное поведение, подчеркивается именно сознательное опосредование. Оно предполагает наличие самосознания как особой инстанции личности То есть главный путь воспитания личности - это воспитание его мотивов. Человек становится личностью в той мере, в какой система его мотивов оказывается сформированной требованиям общества. «Личность тем значительнее, - пишет Рубинштейн, - чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее».

Одной из проблем изучения личности является сложность в выделении, единицы анализа структуры личности. Существует три основных типа подходов к этой проблематике: 1 .отождествление структуры личности со структурой физического объекта, т.е. анализ по элементам. Структура личности рассматривается как набор факторов или черт личности. В качестве элемента рассматривается черта личности. 2.блочный подход: выявляются подструктуры темперамента, мотивации, характера, прошлого опыта. Исследуется характер связи между блоками. З.в качестве системообразующего фактора рассматривается то или иное динамическое образование личности, т.е. такое образование, в котором сконцентрированы все свойства личности как целого: установка, по Узнадзе; потребность, по Маслоу; доминирующее отношение, по Мясищеву. Таким образом, в зарубежной психологии личность понимается как формальная категория, имеющая возможность иметь свою структуру, в отечественной психологии личность понимается как содержательная характеристика поэтому структурно она не может быть представлена (самый дискуссионный вопрос в психологии). В связи с этим современные отечественные психологи выделяют качественные характеристики личности (Братусь, Асмолов, Д.А. Леонтьев, А.В. Петровский)

К проблеме биологического и социального в структуре личности.

Личность и индивид. В понятии индивид воплощена родовая принадлежность человека (строение тела и мозга, создающее возможности и задатки человека, то что дано человеку от природы), то есть назвать человека индивидом – это сказать, что он потенциально человек со всеми только ему присущими врожденными чертами. Личность – это качество индивида (единство личности и индивида), но они не тождественны. Личность – это особое качество приобретаемое индивидом в обществе, в совокупности общественных отношений, то есть это социальное качество индивида. Может ли индивид не быть личностью – да может – это ребенок. Межличностные связи, формирующие личность в коллективе, выступают в форме субъект-субъектных связей (общение) и субъект-объектных (общественная деятельность). Индивид постепенно включается в общественные связи также присваивая себе при этом опыт человечества сначала с позиции взрослого (воспитание - процесс приобщения к миру человеческой культуры), а потом самостоятельно (самовоспитание).

Личность и индивидуальность. Личность каждого индивида наделена только ей приущим сочетанием черт и особенностей, образующих ее индивидуальность. Индивидуальность – это сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, его отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характере, привычках, преобладающих интересах, в качестве познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле деятельности (определить). Личность и индивидуальность также образуют единство, но не тождество, так как индивидуальные особенности могут быть и не представлены в формах дятельности и общении, существенно важных для группы, в которую включен индивид. Если черты индивидуальности не представлены в межличностных отношениях (например, привычки), то они оказываются не существенными для оценки личности и не получают условий для развития. Так, например, ловкость и решительность, будучи чертами индивидуальности подростка, не выступают до этого времени как характеристика его личности, пока он не был включен в спортивную команду. То есть индивидуальные особенности не заявляют о себе (не приобретают личностный смысл) и не развиваются, пока они не станут необходимыми в системе межличностных отношений человека.

Современные представления о личности и психологической структуре . Наиболее теоретически и эмпирически обоснованной моделью структуры личности нам на сегодняшний день представляется модель Б.С.Братуся (1988). Б.С.Братусь выделяет следующие уровни структуры личности: 1) собственно личностный или личностно-смысловой уровень, «ответственный» за производство смысловых ориентации, определение общего смысла и назначения своей жизни, отношений к другим людям и к себе; 2) индивидуально-исполнительский уровень или уровень реализации, на котором смысловые ориентации реализуются в конкретной деятельности - этот уровень несет на себе печать характерологических черт, особенностей и свойств и 3) психофизиологический уровень, характеризующий особенности строения и динамики, режимов функционирования психических процессов.

Уровни структуры личности, выделенные Б.С.Братусем, хорошо согласуются с введенным А.Г.Асмоловым (1984) различением в личности плана содержания - плана смысловых образований, характеризующих личность с содержательной стороны, со стороны ее мотивов, жизненных целей, общей направленности и т.д. - и плана выражения, к которому относятся такие структуры, как способности и черты характера, отвечающие за особенности проявлений личности в деятельности. Эти проявления в плане выражения А.Г.Асмолов подразделяет на экспрессивные и инструментальные. Психофизиологический уровень, обеспечивающий функционирование личностных структур, А.Г.Асмолов относит не к самой личности, а к ее предпосылкам.

Принимая за основу основную общую логику подходов А.Г.Ас-молова и Б.С.Братуся к пониманию структуры личности, мы усматриваем в их теоретических моделях один принципиальный общий недостаток, который, впрочем, связан с общим состоянием психологии личности на сегодняшний день. Этот недостаток заключается в недифференцированном представлении о высшем, специфически человеческом уровне структурной организации личности. Нам представляется, что здесь необходимо выделять не один, а по меньшей мере два различных уровня, содержанием которых будут являться принципиально разные по своей природе структуры и механизмы. Поэтому мы считаем необходимым выделять три уровня структурной организации личности (см. Леонтьев Д.А., 1993): 1) уровень ядерных механизмов личности, которые образуют несущий психологический скелет или каркас, на который впоследствии нанизывается все остальное; 2) смысловой уровень - отношения личности с миром, взятые с их содержательной стороны, то есть, по сути, то, что обозначается понятием «внутренний мир человека»; 3) экспрессивно-инструментальный уровень - структуры, характеризующие типичные для личности формы или способы внешнего проявления, взаимодействия с миром, ее внешнюю оболочку. (Психофизиологический уровень - уровень телесных и мозговых механизмов - мы, вслед за А.Г.Асмоловым, склонны отнести к предпосылкам личности, а не к составным частям ее структуры).

Понимание нами экспрессивно-инструментального уровня принципиально не отличается от того понимания, которое А.Г.Асмолов вкладывал в понятие «план выражения», а Б.С.Братусь в понятие «уровень реализации», с тем лишь отличием, что в качестве структур этого уровня мы рассматриваем, наряду с чертами характера и способностями, также роли, включенные человеком в свой репертуар. Смысловой уровень мы понимаем также сходным образом - как пласт смысловых структур, в которых кристаллизованы конкретные содержательные отношения человека с миром, и которые регулируют его жизнедеятельность. Этот уровень будет подробно рассмотрен в последующих главах. На этом уровне действительно осуществляется «производство смысловых ориентации», но лишь один его вид - производство смысловых ориентации в процессе реальной жизнедеятельности человека, реализации его отношений с миром.

За критические же процессы изменения смысловых ориентации путем свободного выбора или направленной на себя рефлексивной смыслотехники отвечают ядерные механизмы личности - механизмы высшего уровня. Эти ядерные механизмы - свобода и ответственность. Трудность их постижения вытекает из того, что в личности мы не найдем некой структуры, которую можно назвать «свобода», или «ответственность», или «выбор». Это не элементы или подструктуры личности как, скажем, способности, потребности, роли или отношения. Это именно способы, формы ее существования и самоосуществления, которые не имеют своего содержания. В процессе становления и формирования личности они занимают (или не занимают) центральное место в отношениях человека с миром, становятся (или не становятся) стержнем его жизнедеятельности и наполняются (или не наполняются) ценностным содержанием, которое придает смысл им самим. Наполняясь содержанием смыслового уровня они, в свою очередь, определяют линии развития смысловой сферы, создают то силовое поле, в котором она формируется.

Знание элементарных основ психологии может сыграть важную роль в жизни любого человека. Для того чтобы мы могли наиболее продуктивно выполнять поставленные перед собой цели и эффективно взаимодействовать с находящимися вокруг нас людьми, нужно иметь хотя бы представление о том, что такое психология личности, как происходит развитие личности и каковы особенности этого процесса. Важно знать, какие существуют составляющие элементы и типы личности. Разбираясь в этих вопросах, мы получаем возможность сделать свою жизнь более продуктивной, комфортной и гармоничной.

Представленный ниже урок по психологии личности предназначен именно для того, чтобы вы смогли усвоить эти важные основы и научиться использовать их на практике максимально эффективно. Здесь вы познакомитесь с тем, как в психологии рассматривается человек и проблема личности: узнаете её основы и структуру. А также получите представление об исследованиях в области изучения личности и о многих других интересных вопросах.

Что такое личность?

В современном мире нет однозначного определения понятию «личность» и связано это со сложностью самого феномена личности. Любое имеющееся на данный момент определение достойно того, чтобы учитывать его при составлении наиболее объективного и полного.

Если говорить о самом распространённом определении, то можно сказать, что:

Личность - это человек, обладающий определённым набором психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для общества; внутреннее отличие одного человека от остальных.

Существует и несколько иных определений:

- Личность это социальный субъект и совокупность его личностных и социальных ролей, его предпочтений и привычек, имеющиеся у него знания и опыт.

- Личность - это человек, самостоятельно выстраивающий и контролирующий свою жизнь и несущий за неё полную ответственность.

Вместе с понятием «личность» в психологии применяются такие понятия, как «индивид» и «индивидуальность».

Индивид - это отдельный человек, рассматриваемый как уникальная совокупность его врождённых и приобретённых качеств.

Индивидуальность - это набор уникальных черт и особенностей, которые отличают одного индивида от всех остальных; своеобразие личности и психики человека.

Для того чтобы у каждого, кто проявляет интерес к человеческой личности как к психологическому феномену, могло сложиться о нём наиболее объективное представление, необходимо выделить ключевые элементы, из которых состоит личность, другими словами, поговорить о её структуре.

Структура личности

Структура личности это связь и взаимодействие различных её компонентов: способностей, волевых качеств, характера, эмоций и др. Эти компоненты являются её свойствами и отличиями и называются «чертами». Этих черт довольно много, и чтобы их структурировать существует разделение на уровни:

- Низший уровень личности это половые свойства психики, возрастные, врождённые.

- Второй уровень личности это индивидуальные проявления мышления, памяти, способностей, ощущений, восприятия, которые зависят и от врождённых факторов и от их развития.

- Третий уровень личности это индивидуальный опыт, в котором содержатся приобретённые знания, привычки, умения, навыки. Данный уровень формируется в процессе жизнедеятельности и носит социальный характер.

- Высший уровень личности - это её направленность, в которую входят интересы, желания, влечения, склонности, убеждения, взгляды, идеалы, мировоззрения, самооценка, особенности характера. Этот уровень является наиболее социально обусловленным и формирующимся под воздействием влияния воспитания, а также более полно отражающим идеологию общества, в котором находится человек.

Для чего эти уровни важно и нужно между собой различать? Хотя бы для того, чтобы иметь возможность объективно охарактеризовать любого человека (в том числе себя), как личность, понять какой уровень при этом вы рассматриваете.

Отличие людей между собой очень многогранно, ведь на каждом уровне есть свои различия интересов и убеждений, знаний и опыта, способностей и навыков, характера и темперамента. Именно по этим причинам бывает довольно сложно понять другого человека, избежать противоречий и даже конфликтов. Для того чтобы понимать себя и окружающих, нужно иметь определённый багаж психологических знаний, и сочетать его с осознанностью и наблюдательностью. И в этом очень специфическом вопросе немаловажную роль играет знание ключевых свойств личности и их различий.

Ключевые свойства личности

В психологии под свойствами личности принято понимать устойчивые психические явления, которые оказывают существенное влияние на деятельность человека и характеризуют его с социально-психологической стороны. Иначе говоря, это то, как проявляется человек в своей деятельности и во взаимоотношениях с окружающими. В структуру этих явлений входят способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация. Ниже мы рассмотрим каждое из них отдельно.

Способности

Разбираясь в том, почему у разных людей, находящихся в одинаковых жизненных условиях, на выходе разный результат, мы часто руководствуемся понятием «способности», предполагая, что именно они влияют на то, чего добивается человек. Этот же термин мы используем для того чтобы выяснить, почему одни люди учатся чему-либо быстрее, чем другие и т.п.

Понятие «способности » можно истолковать по-разному. Во-первых, это совокупность психических процессов и состояний, часто называемая свойствами души. Во-вторых, это высокий уровень развития общих и специальных навыков, умений и знаний, которые обеспечивают эффективное выполнение человеком разного рода функций. И, в-третьих, способности - это всё то, что нельзя свести к знаниям, навыкам и умениям, но с помощью чего можно объяснить их приобретение, использование и закрепление.

Человек имеет огромное количество различных способностей, которые можно разделить на несколько категорий.

Элементарные и сложные способности

- Элементарные (простейшие) способности - это способности, связанные с функциями органов чувств и простейшими движениями (способность различать запахи, звуки, цвета). Они присутствуют у человека с рождения и в течение жизни их можно совершенствовать.

- Сложные способности - это способности в различной деятельности, связанной с человеческой культурой. Например, музыкальные (сочинение музыки), художественные (умение рисовать), математические (способность легко решать сложные математические задачи). Такие способности называют социально обусловленными, т.к. они не являются врождёнными.

Общие и специальные способности

- Общие способности - это способности, имеющиеся у всех людей, но развитые у всех в различной степени (общие двигательные, умственные). Именно ими определяются успехи и достижения во многих видах деятельности (спорт, обучение, преподавание).

- Специальные способности - это способности, встречающиеся не у всех и для которых, в большинстве случаев, требуется наличие определённых задатков (художественно-изобразительные, литературные, актёрские, музыкальные). Благодаря им люди достигают успехов в специфических видах деятельности.

Нужно заметить, что наличие у человека специальных способностей может гармонично сочетаться с развитием общих, и наоборот.

Теоретические и практические

- Теоретические способности - это способности, которые обуславливают склонность индивида к абстрактно-логическому мышлению, а также умение чётко ставить и успешно выполнять теоретические задачи.

- Практические способности - это способности, которые проявляются в умении ставить и выполнять практические задачи, связанные с конкретными действиями в определённых жизненных ситуациях.

Учебные и творческие

- Учебные способности - это способности, определяющие успешность обучения, усвоения знаний, навыков и умений.

- Творческие способности - это способности, определяющие умение человека создавать предметы духовной и материальной культуры, а также влияющие на производство новых идей, совершение открытий и т.п.

Коммуникативные и предметно-деятельностные

- Коммуникативные способности - это способности, которые включают в себя знания, умения и навыки, связанные с общением и взаимодействием с окружающими людьми, межличностным оцениванием и восприятием, установлением контактов, налаживанием связей, нахождением общего языка, расположением к себе и воздействием на людей.

- Предметно-деятельностные способности - это способности, определяющие взаимодействие людей с неодушевлёнными предметами.

Все виды способностей являются взаимодополняющими, и именно их сочетание даёт человеку возможность развиваться наиболее полноценно и гармонично. Способности оказывают влияние как друг на друга, так и на успешность человека в жизни, деятельности и общении.

Помимо того, что для характеристики человека в психологии используется понятие «способности», так же применяются и такие термины, как «гениальность», «талант», «одарённость», указывающие на более тонкие нюансы индивидуальности личности.

- Одарённость - это наличие у человека с рождения задатков для лучшего развития способностей.

- Талант - это способности, которые раскрываются в наиболее полной мере благодаря приобретению навыков и опыта.

- Гениальность - это необычайно высокий уровень развития каких-либо способностей.

Как мы уже упоминали выше, жизненный результат человека очень часто связан с его способностями и их применением. И результаты подавляющего большинства людей, к сожалению, оставляют желать лучшего. Многие люди начинают заниматься поисками разрешения своих проблем где-то во вне, когда верное решение всегда находится внутри человека. А следует просто заглянуть в себя. Если человек в своей каждодневной деятельности занимается не тем, к чему у него есть склонности и предрасположенности, то и эффект от этого будет, мягко говоря, неудовлетворительным. В качестве одного из вариантов для того, чтобы изменить положение вещей, можно использовать точное определение своих способностей.

Если у вас, например, есть врождённая способность к лидерству и управлению людьми, а вы работаете приёмщиком товара на складе, то, ясное дело, это занятие не будет приносить ни морального, ни эмоционального, ни финансового удовлетворения, потому что вы занимаетесь совершенно не своим делом. В этой ситуации вам более подойдёт какая-то управляющая должность. Начать можно хотя бы с работы менеджером среднего звена. Врождённые способности к лидерству при систематическом их использовании и развитии выведут вас на совершенно иной уровень. Выделите в своём графике время, чтобы определить свои склонности и способности, изучите себя, постарайтесь понять то, чем вам по-настоящему хочется заниматься, и что будет приносить вам удовольствие. На основе полученных результатов можно уже будет сделать вывод на тему того, в каком направлении нужно двигаться дальше.

Для определения способностей и склонностей сейчас существует огромное количество тестов и методик. Более подробно о способностях вы можете прочитать .

В скором времени здесь появится тест на определение способностей.

Наряду со способностями, как с одним из основных свойств личности, можно выделить темперамент.

Темперамент

Темпераментом называют совокупность свойств, которые характеризуют динамические особенности психических процессов и состояний человека (их возникновение, изменение, силу, скорость, прекращение), а также его поведения.

Идея о темпераменте восходит своими корнями к работам Гиппократа - древнегреческого философа, жившего в V в. до н.э. Именно он дал определение различным типам темпераментов, которыми люди пользуются и по сей день: меланхолический, холерический, флегматический, сангвинический.

Меланхолический темперамент - этот тип свойственен людям мрачного настроя, с напряжённой и сложной внутренней жизнью. Такие люди отличаются ранимостью, тревожностью, сдержанностью, а также тем, что придают огромное значение всему, что касается лично их. При незначительных трудностях меланхолики опускают руки. Они обладают небольшим энергетическим потенциалом и быстро утомляются.

Холерический темперамент - более всего характерен для вспыльчивых людей. Люди с данным видом темперамента не сдержанны, нетерпеливы, горячи и импульсивны. Но быстро остывают и успокаиваются, если им идут навстречу. Холерикам присуща настойчивость и стабильность интересов и стремлений.

Флегматический темперамент - это хладнокровные люди, которые более склонны к пребыванию в состоянии бездеятельности, чем в состоянии активной работы. Медленно возбудимы, но зато долго остывают. Флегматики не находчивы, им сложно приспосабливаться к новой обстановке, перестроиться на новый лад, избавиться от старых привычек. Но при этом они работоспособны и энергичны, терпеливы, обладают самообладанием и выдержкой.