Рентгеновское излучение кратко и понятно. Рентгеновское излучение и его применение в медицине. Использование рентгена в спектрометрии

Рентгеновским излучением называют электромагнитные волны с длиной приблизительно от 80 до 10 -5 нм. Наиболее длинноволновое рентгеновское излучение перекрывается коротковолновым ультрафиолетовым, коротковолновое - длинноволновым γ-излучением. По способу возбуждения рентгеновское излучение подразделяют на тормозное и характеристическое.

31.1. УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ. ТОРМОЗНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Наиболее распространенным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка, которая представляет собой двух-электродный ваккумный прибор (рис. 31.1). Подогревный катод 1 испускает электроны 4. Анод 2, называемый часто антикатодом, имеет наклонную поверхность, для того чтобы направить возникающее рентгеновское излучение 3 под углом к оси трубки. Анод изготовлен из хорошо теплопрово-дящего материала для отвода теплоты, образующейся при ударе электронов. Поверхность анода выполнена из тугоплавких материалов, имеющих большой порядковый номер атома в таблице Менделеева, например из вольфрама. В отдельных случаях анод специально охлаждают водой или маслом.

Для диагностических трубок важна точечность источника рентгеновских лучей, чего можно достигнуть, фокусируя электроны в одном месте антикатода. Поэтому конструктивно приходится учитывать две противоположные задачи: с одной стороны, электроны должны попадать на одно место анода, с другой стороны, чтобы не допустить перегрева, желательно распределение электронов по разным участкам анода. В качестве одного из интересных технических решений является рентгеновская трубка с вращающимся анодом (рис. 31.2).

В результате торможения электрона (или иной заряженной частицы) электростатическим полем атомного ядра и атомарных электронов вещества антикатода возникает тормозное рентгеновское излучение.

Механизм его можно пояснить следующим образом. С движущимся электрическим зарядом связано магнитное поле, индукция которого зависит от скорости электрона. При торможении уменьшается магнитная

индукция и в соответствии с теорией Максвелла появляется электромагнитная волна.

При торможении электронов лишь часть энергии идет на создание фотона рентгеновского излучения, другая часть расходуется на нагревание анода. Так как соотношение между этими частями случайно, то при торможении большого количества электронов образуется непрерывный спектр рентгеновского излучения. В связи с этим тормозное излучение называют еще сплошным. На рис. 31.3 представлены зависимости потока рентгеновского излучения от длины волны λ (спектры) при разных напряжениях в рентгеновской трубке: U 1 < U 2 < U 3 .

В каждом из спектров наиболее коротковолновое тормозное излучение λ ηίη возникает тогда, когда энергия, приобретенная электроном в ускоряющем поле, полностью переходит в энергию фотона:

Заметим, что на основе (31.2) разработан один из наиболее точных способов экспериментального определения постоянной Планка.

Коротковолновое рентгеновское излучение обычно обладает большей проникающей способностью, чем длинноволновое, и называется жестким, а длинноволновое - мягким.

Увеличивая напряжение на рентгеновской трубке, изменяют спектральный состав излучения, как это видно из рис. 31.3 и формулы (31.3), и увеличивают жесткость.

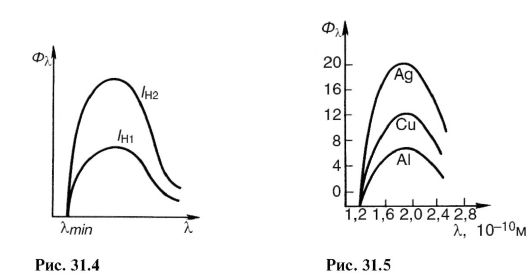

Если увеличить температуру накала катода, то возрастут эмиссия электронов и сила тока в трубке. Это приведет к увеличению числа фотонов рентгеновского излучения, испускаемых каждую секунду. Спектральный состав его не изменится. На рис. 31.4 показаны спектры тормозного рентгеновского излучения при одном напряжении, но при разной силе тока накала катода: / н1 < / н2 .

Поток рентгеновского излучения вычисляется по формуле:

где U и I - напряжение и сила тока в рентгеновской трубке; Z - порядковый номер атома вещества анода; k - коэффициент пропорциональности. Спектры, полученные от разных антикатодов при одинаковых U и I H , изображены на рис. 31.5.

31.2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. АТОМНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРЫ

Увеличивая напряжение на рентгеновской трубке, можно заметить на фоне сплошного спектра появление линейчатого, который соответствует

характеристическому рентгеновскому излучению (рис. 31.6). Он возникает вследствие того, что ускоренные электроны проникают в глубь атома и из внутренних слоев выбивают электроны. На свободные места переходят электроны с верхних уровней (рис. 31.7), в результате высвечиваются фотоны характеристического излучения. Как видно из рисунка, характеристическое рентгеновское излучение состоит из серий K, L, М и т.д., наименование которых и послужило для обозначения электронных слоев. Так как при излучении K-серии освобождаются места в более высоких слоях, то одновременно испускаются и линии других серий.

В отличие от оптических спектров характеристические рентгеновские спектры разных атомов однотипны. На рис. 31.8 показаны спектры различных элементов. Однотипность этих спектров обусловлена тем, что внутренние слои у разных атомов одинаковы и отличаются лишь энергетически, так как силовое воздействие со стороны ядра увеличивается по мере возрастания порядкового номера элемента. Это обстоятельство приводит к тому, что характеристические спектры сдвигаются в сторону больших частот с увеличением заряда ядра. Такая закономерность видна из рис. 31.8 и известна как закон Мозли:

где v - частота спектральной линии; Z- атомный номер испускающего элемента; А и В - постоянные.

Есть еще одна разница между оптическими и рентгеновскими спектрами.

Характеристический рентгеновский спектр атома не зависит от химического соединения, в которое этот атом входит. Так, например, рентгеновский спектр атома кислорода одинаков для О, O 2 и Н 2 О, в то время как оптические спектры этих соединений существенно различны. Эта особенность рентгеновского спектра атома послужила основанием для названия характеристическое.

Характеристическое излучение возникает всегда при наличии свободного места во внутренних слоях атома независимо от причины, которая его вызвала. Так, например, характеристическое излучение сопровождает один из видов радиоактивного распада (см. 32.1), который заключается в захвате ядром электрона с внутреннего слоя.

31.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

Регистрация и использование рентгеновского излучения, а также воздействие его на биологические объекты определяются первичными процессами взаимодействия рентгеновского фотона с электронами атомов и молекул вещества.

В зависимости от соотношения энергии hv фотона и энергии иони-зации 1 А и имеют место три главных процесса.

Когерентное (классическое) рассеяние

Рассеяние длинноволнового рентгеновского излучения происходит в основном без изменения длины волны, и его называют когерентным. Оно возникает, если энергия фотона меньше энергии ионизации: hv < А и.

Так как в этом случае энергия фотона рентгеновского излучения и атома не изменяется, то когерентное рассеяние само по себе не вызывает биологического действия. Однако при создании защиты от рентгеновского излучения следует учитывать возможность изменения направления первичного пучка. Этот вид взаимодействия имеет значение для рентгеноструктурного анализа (см. 24.7).

Некогерентное рассеяние (эффект Комптона)

В 1922 г. А.Х. Комптон, наблюдая рассеяние жестких рентгеновских лучей, обнаружил уменьшение проникающей способности рассеянного пучка по сравнению с падающим. Это означало, что длина волны рассеянного рентгеновского излучения больше, чем падающего. Рассеяние рентгеновского излучения с изменением длины волны называют некогерент ным, а само явление - эффектом Комптона. Он возникает, если энергия фотона рентгеновского излучения больше энергии ионизации: hv > А и.

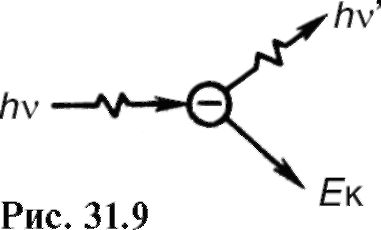

Это явление обусловлено тем, что при взаимодействии с атомом энергия hv фотона расходуется на образование нового рассеянного фотона рентгеновского излучения с энергией hv", на отрыв электрона от атома (энергия ионизации А и) и сообщение электрону кинетической энергии Е к:

hv= hv" + А и +Е к. (31.6)

1 Здесь под энергией ионизации понимают энергию, необходимую для удаления внутренних электронов за пределы атома или молекулы.

Так как во многих случаях hv >> А и и эффект Комптона происходит на свободных электронах, то можно записать приближенно:

hv = hv"+ E K . (31.7)

Существенно, что в этом явлении (рис. 31.9) наряду с вторичным рентгеновским излучением (энергия hv " фотона) появляются электроны отдачи (кинетическая энергия Е к электрона). Атомы или молекулы при этом становятся ионами.

Фотоэффект

При фотоэффекте рентгеновское излучение поглощается атомом, в результате чего вылетает электрон, а атом ионизируется (фотоионизация).

Три основных процесса взаимодействия, рассмотренные выше, являются первичными, они приводят к последующим вторичным, третичным и т.д. явлениям. Так, например, ионизированные атомы могут излучать характеристический спектр, возбужденные атомы могут стать источниками видимого света (рентгенолюминесценция) и т.п.

На рис. 31.10 приводится схема возможных процессов, возникающих при попадании рентгеновского излучения в вещество. Может происходить несколько десятков процессов, подобных изображенному, прежде чем энергия рентгеновского фотона перейдет в энергию молекулярно-теплового движения. В итоге произойдут изменения молекулярного состава вещества.

Процессы, представленные схемой рис. 31.10, лежат в основе явлений, наблюдаемых при действии рентгеновского излучения на вещество. Перечислим некоторые из них.

Рентгенолюминесценция - свечение ряда веществ при рентгеновском облучении. Такое свечение платиносинеродистого бария позволило Рентгену открыть лучи. Это явление используют для создания специальных светящихся экранов с целью визуального наблюдения рентгеновского излучения, иногда для усиления действия рентгеновских лучей на фотопластинку.

Известно химическое действие рентгеновского излучения, например образование перекиси водорода в воде. Практически важный пример - воздействие на фотопластинку, что позволяет фиксировать такие лучи.

Ионизирующее действие проявляется в увеличении электропроводимости под воздействием рентгеновских лучей. Это свойство используют

в дозиметрии для количественной оценки действия этого вида излучения.

В результате многих процессов первичный пучок рентгеновского излучения ослабляется в соответствии с законом (29.3). Запишем его в виде:

I = I 0 е-/", (31.8)

где μ - линейный коэффициент ослабления. Его можно представить состоящим из трех слагаемых, соответствующих когерентному рассеянию μ κ , некогерентному μ ΗΚ и фотоэффекту μф:

μ = μ к + μ hk + μ ф. (31.9)

Интенсивность рентгеновского излучения ослабляется пропорционально числу атомов вещества, через которое этот поток проходит. Если сжать вещество вдоль оси X, например, в b раз, увеличив в b раз его плотность, то

31.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Одно из наиболее важных медицинских применений рентгеновского излучения - просвечивание внутренних органов с диагностической целью (рентгенодиагностика).

Для диагностики используют фотоны с энергией порядка 60-120 кэВ. При этой энергии массовый коэффициент ослабления в основном определяется фотоэффектом. Его значение обратно пропорционально третьей степени энергии фотона (пропорционально λ 3), в чем проявляется большая проникающая способность жесткого излучения, и пропорционально третьей степени атомного номера вещества-поглотителя:

Существенное различие поглощения рентгеновского излучения разными тканями позволяет в теневой проекции видеть изображения внутренних органов тела человека.

Рентгенодиагностику используют в двух вариантах: рентгеноскопия - изображение рассматривают на рентгенолюминесцирующем экране, рентгенография - изображение фиксируется на фотопленке.

Если исследуемый орган и окружающие ткани примерно одинаково ослабляют рентгеновское излучение, то применяют специальные контрастные вещества. Так, например, наполнив желудок и кишечник кашеобразной массой сульфата бария, можно видеть их теневое изображение.

Яркость изображения на экране и время экспозиции на фотопленке зависят от интенсивности рентгеновского излучения. Если его используют для диагностики, то интенсивность не может быть большой, чтобы не вызвать нежелательных биологических последствий. Поэтому имеется ряд технических приспособлений, улучшающих изображение при малых интенсивностях рентгеновского излучения. В качестве примера такого приспособления можно указать электронно-оптические преобразователи (см. 27.8). При массовом обследовании населения широко используется вариант рентгенографии - флюорография, при которой на чувствительной малоформатной пленке фиксируется изображение с большого рентгенолюминесцирующего экрана. При съемке используют линзу большой светосилы, готовые снимки рассматривают на специальном увеличителе.

Интересным и перспективным вариантом рентгенографии является метод, называемый рентгеновской томографией, и его «машинный вариант» - компьютерная томография.

Рассмотрим этот вопрос.

Обычная рентгенограмма охватывает большой участок тела, причем различные органы и ткани затеняют друг друга. Можно избежать этого, если периодически совместно (рис. 31.11) в противофазе перемещать рентгеновскую трубку РТ и фотопленку Фп относительно объекта Об исследования. В теле имеется ряд непрозрачных для рентгеновских лучей включений, они показаны кружочками на рисунке. Как видно, рентгеновские лучи при любом положении рентгеновской трубки (1, 2 и т.д.) проходят че-

рез одну и ту же точку объекта, являющуюся центром, относительно которого совершается периодическое движение РТ и Фп. Эта точка, точнее небольшое непрозрачное включение, показана темным кружком. Его теневое изображение перемещается вместе с Фп, занимая последовательно положения 1, 2 и т.д. Остальные включения в теле (кости, уплотнения и др.) создают на Фп некоторый общий фон, так как рентгеновские лучи не постоянно затеняются ими. Изменяя положение центра качания, можно получить послойное рентгеновское изображение тела. Отсюда и название - томография (послойная запись).

Можно, используя тонкий пучок рентгеновского излучения, экран (вместо Фп), состоящий из полупроводниковых детекторов ионизирующего излучения (см. 32.5), и ЭВМ, обработать теневое рентгеновское изображение при томографии. Такой современный вариант томографии (вычислительная или компьютерная рентгеновская томография) позволяет получать послойные изображения тела на экране электронно-лучевой трубки или на бумаге с деталями менее 2 мм при различии поглощения рентгеновского излучения до 0,1%. Это позволяет, например, различать серое и белое вещество мозга и видеть очень маленькие опухолевые образования.

Рентгенология - раздел радиологии, изучающий воздействие на организм животных и человека рентгеновского излучения, возникающие от этого заболевания, их лечение и профилактику, а также методы диагностики различных патологий при помощи рентгеновских лучей (рентгенодиагностика). В состав типового рентгенодиагностического аппарата входит питающее устройство (трансформаторы), высоковольтный выпрямитель, преобразующий переменный ток электрической сети в постоянный, пульт управления, штатив и рентгеновская трубка.

Рентгеновские лучи - это вид электромагнитных колебаний, которые образуются в рентгеновской трубке при резком торможении ускоренных электронов в момент их столкновения с атомами вещества анода. В настоящее время общепризнанной считается точка зрения, что рентгеновские лучи по своей физической природе являются одним из видов лучистой энергии, спектр которых включает также радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи и гамма-лучи радиоактивных элементов. Рентгеновское излучение можно характеризовать как совокупность его наименьших частиц - квантов или фотонов.

Рис. 1 - передвижной рентгеновский аппарат:

A - рентгеновская трубка;

Б - питающее устройство;

В - регулируемый штатив.

Рис. 2 - пульт управления рентгеновским аппаратом (механический - слева и электронный - справа):

Рис. 2 - пульт управления рентгеновским аппаратом (механический - слева и электронный - справа):A - панель для регулирования экспозиции и жёсткости;

Б - кнопка подачи высокого напряжения.

Рис. 3 - блок-схема типичного рентгенаппарата

Рис. 3 - блок-схема типичного рентгенаппарата1 - сеть;

2 - автотрансформатор;

3 - повышающий трансформатор;

4 - рентгеновская трубка;

5 - анод;

6 - катод;

7 - понижающий трансформатор.

Механизм образования рентгеновского излучения

Рентгеновские лучи образуются в момент столкновения потока ускоренных электронов с веществом анода. При взаимодействии электронов с мишенью 99% их кинетической энергии превращается в тепловую энергию и только 1% - в рентгеновское излучение.

Рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона, в который впаяны 2 электрода: катод и анод. Из стеклянного баллона выкачен воздух: движение электронов от катода к аноду возможно лишь в условиях относительного вакуума (10 -7 –10 -8 мм. рт. ст.). На катоде имеется нить накала, являющаяся плотно скрученной вольфрамовой спиралью. При подаче электрического тока на нить накала происходит электронная эмиссия, при которой электроны отделяются от спирали и образуют рядом с катодом электронное облачко. Это облачко концентрируется у фокусирующей чашечки катода, задающей направление движения электронов. Чашечка - небольшое углубление в катоде. Анод, в свою очередь, содержит вольфрамовую металлическую пластину, на которую фокусируются электроны, - это и есть место образования рентгеновских лучей.

Рис. 4 - устройство рентгеновской трубки:

А - катод;

Б - анод;

В - вольфрамовая нить накала;

Г - фокусирующая чашечка катода;

Д - поток ускоренных электронов;

Е - вольфрамовая мишень;

Ж - стеклянная колба;

З - окно из бериллия;

И - образованные рентгеновские лучи;

К - алюминиевый фильтр.

К электронной трубке подключены 2 трансформатора: понижающий и повышающий. Понижающий трансформатор раскаляет вольфрамовую спираль низким напряжением (5-15 вольт), в результате чего возникает электронная эмиссия. Повышающий, или высоковольтный, трансформатор подходит непосредственно к катоду и аноду, на которые подаётся напряжение 20–140 киловольт. Оба трансформатора помещаются в высоковольтный блок рентгеновского аппарата, который наполнен трансформаторным маслом, обеспечивающим охлаждение трансформаторов и их надёжную изоляцию.

После того как при помощи понижающего трансформатора образовалось электронное облачко, включается повышающий трансформатор, и на оба полюса электрической цепи подаётся высоковольтное напряжение: положительный импульс - на анод, и отрицательный - на катод. Отрицательно заряженные электроны отталкиваются от отрицательно заряженного катода и стремятся к положительно заряженному аноду - за счёт такой разности потенциалов достигается высокая скорость движения - 100 тыс. км/с. С этой скоростью электроны бомбардируют вольфрамовую пластину анода, замыкая электрическую цепь, в результате чего возникает рентгеновское излучение и тепловая энергия.

Рентгеновское излучение подразделяется на тормозное и характеристическое. Тормозное излучение возникает из-за резкого замедления скорости электронов, испускаемых вольфрамовой спиралью. Характеристическое излучение возникает в момент перестройки электронных оболочек атомов. Оба этих вида образуются в рентгеновской трубке в момент столкновения ускоренных электронов с атомами вещества анода. Спектр излучения рентгеновской трубки представляет собой наложение тормозного и характеристического рентгеновских излучений.

Рис. 5 - принцип образования тормозного рентгеновского излучения.

Рис. 5 - принцип образования тормозного рентгеновского излучения.

Рис. 6 - принцип образования характеристического рентгеновского излучения.

Рис. 6 - принцип образования характеристического рентгеновского излучения.

Основные свойства рентгеновского излучения

- Рентгеновские лучи невидимы для визуального восприятия.

- Рентгеновское излучение обладает большой проникающей способностью сквозь органы и ткани живого организма, а также плотные структуры неживой природы, не пропускающие лучи видимого света.

- Рентгеновские лучи вызывают свечение некоторых химических соединений, называемое флюоресценцией.

- Сульфиды цинка и кадмия флюоресцируют жёлто-зелёным цветом,

- Кристаллы вольфрамата кальция - фиолетово-голубым.

Шкала электромагнитных колебаний

Рентгеновские лучи имеют определённую длину волны и частоту колебаний. Длина волны (λ) и частота колебаний (ν) связаны соотношением: λ ν = c, где c - скорость света, округлённо равная 300 000 км в секунду. Энергия рентгеновских лучей определяется формулой E = h ν, где h - постоянная Планка, универсальная постоянная, равная 6,626 10 -34 Дж⋅с. Длина волны лучей (λ) связана с их энергией (E) соотношением: λ = 12,4 / E.

Рентгеновское излучение отличается от других видов электромагнитных колебаний длиной волны (см. таблицу) и энергией кванта. Чем короче длина волны, тем выше её частота, энергия и проникающая способность. Длина волны рентгеновского излучения находится в интервале

. Изменяя длину волны рентгеновского излучения, можно регулировать его проникающую способность. Рентгеновские лучи имеют очень малую длину волны, но большую частоту колебаний, поэтому невидимы человеческим глазом. Благодаря огромной энергии кванты обладают большой проникающей способностью, что является одним из главных свойств, обеспечивающих использование рентгеновского излучения в медицине и других науках.Характеристики рентгеновского излучения

Интенсивность - количественная характеристика рентгеновского излучения, которая выражается количеством лучей, испускаемых трубкой в единицу времени. Интенсивность рентгеновского излучения измеряется в миллиамперах. Сравнивая её с интенсивностью видимого света от обычной лампы накаливания, можно провести аналогию: так, лампа на 20 Ватт будет светить с одной интенсивностью, или силой, а лампа на 200 Ватт - с другой, при этом качество самого света (его спектр) является одинаковым. Интенсивность рентгеновского излучения, по сути, это его количество. Каждый электрон создаёт на аноде один или несколько квантов излучения, следовательно, количество рентгеновских лучей при экспонировании объекта регулируется путём изменения количества электронов, стремящихся к аноду, и количества взаимодействий электронов с атомами вольфрамовой мишени, что можно осуществить двумя путями:

- Изменяя степень накала спирали катода при помощи понижающего трансформатора (количество электронов, образующихся при эмиссии, будет зависеть от того, насколько сильно раскалена вольфрамовая спираль, а количество квантов излучения будет зависеть от количества электронов);

- Изменяя величину высокого напряжения, подводимого повышающим трансформатором к полюсам трубки - кадоду и аноду (чем выше напряжение подаётся на полюса трубки, тем большую кинетическую энергию получают электроны, которые за счёт своей энергии могут взаимодействовать с несколькими атомами вещества анода поочерёдно - см. рис. 5 ; электроны с низкой энергией смогут вступить в меньшее число взаимодействий).

Интенсивность рентгеновского излучения (анодный ток), помноженная на выдержку (время работы трубки), соответствует экспозиции рентгеновского излучения, которая измеряется в мАс (миллиамперах в секунду). Экспозиция - это параметр, который, также как и интенсивность, характеризует количество лучей, испускаемых рентгеновской трубкой. Разница состоит лишь в том, что экспозиция учитывает ещё и время работы трубки (так, например, если трубка работает 0,01 сек., то количество лучей будет одним, а если 0,02 сек, то количество лучей будет другим - в два раза больше). Экспозиция излучения устанавливается рентгенологом на контрольной панели рентгеновского аппарата в зависимости от вида исследования, размеров исследуемого объекта и диагностической задачи.

Жёсткость - качественная характеристика рентгеновского излучения. Измеряется величиной высокого напряжения на трубке - в киловольтах. Определяет проникающую способность рентгеновских лучей. Регулируется величиной высокого напряжения, подводимого к рентгеновской трубке повышающим трансформатором. Чем выше разность потенциалов создаётся на электродах трубки, тем с большей силой электроны отталкиваются от катода и устремляются к аноду и тем сильнее их столкновение с анодом. Чем сильнее их столкновение, тем короче длина волны у возникающего рентгеновского излучения и выше проникающая способность данной волны (или жёсткость излучения, которая, так же как и интенсивность, регулируется на контрольной панели параметром напряжением на трубке - киловольтажем).

λ - длина волны; Рис. 7 - Зависимость длины волны от энергии волны:

Рис. 7 - Зависимость длины волны от энергии волны:

E - энергия волны Рис. 8 - Соотношение напряжения на рентгеновской трубке и длины волны образующегося рентгеновского излучения:

Рис. 8 - Соотношение напряжения на рентгеновской трубке и длины волны образующегося рентгеновского излучения:

Классификация рентгеновских трубок

- По назначению

- Диагностические

- Терапевтические

- Для структурного анализа

- Для просвечивания

- По конструкции

- По фокусности

- Однофокусные (на катоде одна спираль, а на аноде одно фокусное пятно)

- Двухфокусные (на катоде две спирали разного размера, а на аноде два фокусных пятна)

- По типу анода

- Стационарный (неподвижный)

- Вращающийся

Рентгеновские лучи применяются не только в рентгенодиагностических целях, но также и в терапевтических. Как было отмечено выше, способноcть рентгеновского излучения подавлять рост опухолевых клеток позволяет использовать его в лучевой терапии онкологических заболеваний. Помимо медицинской области применения, рентгеновское излучение нашло широкое применение в инженерно-технической сфере, материаловедении, кристаллографии, химии и биохимии: так, например, возможно выявление структурных дефектов в различных изделиях (рельсах, сварочных швах и пр.) с помощью рентгеновского излучения. Вид такого исследования называется дефектоскопией. А в аэропортах, на вокзалах и других местах массового скопления людей активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы для просвечивания ручной клади и багажа в целях безопасности.

В зависимости от типа анода, рентгеновские трубки различаются по конструкции. В силу того, что 99% кинетической энергии электронов переходит в тепловую энергию, во время работы трубки происходит значительное нагревание анода - чувствительная вольфрамовая мишень часто сгорает. Охлаждение анода осуществляется в современных рентгеновских трубках при помощи его вращения. Вращающийся анод имеет форму диска, который распределяет тепло по всей своей поверхности равномерно, препятствуя локальному перегреву вольфрамовой мишени.

Конструкция рентгеновских трубок различается также по фокусности. Фокусное пятно - участок анода, на котором происходит генерирование рабочего пучка рентгеновского излучения. Подразделяется на реальное фокусное пятно и эффективное фокусное пятно (рис. 12 ). Из-за того, что анод расположен под углом, эффективное фокусное пятно меньше, чем реальное. Различные размеры фокусного пятна используются в зависимости от величины области снимка. Чем больше область снимка, тем шире должно быть фокусное пятно, чтобы покрыть всю площадь снимка. Однако меньшее фокусное пятно формирует лучшую чёткость изображения. Поэтому при производстве небольших снимков используется короткая нить накала и электроны направляются на небольшую область мишени анода, создавая меньшее фокусное пятно.

Рис. 9 - рентгеновская трубка со стационарным анодом.

Рис. 9 - рентгеновская трубка со стационарным анодом.

Рис. 10 - рентгеновская трубка с вращающимся анодом.

Рис. 10 - рентгеновская трубка с вращающимся анодом.

Рис. 11 - устройство рентгеновской трубки с вращающимся анодом.

Рис. 11 - устройство рентгеновской трубки с вращающимся анодом.

Рис. 12 - схема образования реального и эффективного фокусного пятна.

Рис. 12 - схема образования реального и эффективного фокусного пятна.

Рентгеновское излучение возникает при взаимодействии электронов, движущихся с большими скоростями, с веществом. Когда электроны соударяются с атомами какого-либо вещества, они быстро теряют свою кинетическую энергию. При этом большая ее часть переходит в тепло, а небольшая доля, обычно менее 1%, преобразуется в энергию рентгеновского излучения. Эта энергия высвобождается в форме квантов - частиц, называемых фотонами, которые обладают энергией, но масса покоя которых равна нулю. Рентгеновские фотоны различаются своей энергией, обратно пропорциональной их длине волны. При обычном способе получения рентгеновского излучения получают широкий диапазон длин волн, который называют рентгеновским спектром. В спектре присутствуют ярко выраженные компоненты, как это показано на рис. 1.

Рис. 1. ОБЫЧНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТР состоит из непрерывного спектра (континуума) и характеристических линий (острые пики). Линии Кia и Кib возникают вследствие взаимодействий ускоренных электронов с электронами внутренней К-оболочки.

Широкий «континуум» называют непрерывным спектром или белым излучением. Налагающиеся на него острые пики называются характеристическими рентгеновскими линиями испускания. Хотя весь спектр есть результат столкновений электронов с веществом, механизмы возникновения его широкой части и линий разные. Вещество состоит из большого числа атомов, каждый из которых имеет ядро, окруженное электронными оболочками, причем каждый электрон в оболочке атома данного элемента занимает некоторый дискретный уровень энергии. Обычно эти оболочки, или энергетические уровни, обозначают символами K, L, M и т.д., начиная от ближайшей к ядру оболочки. Когда налетающий электрон, обладающий достаточно большой энергией, соударяется с одним из связанных с атомом электронов, он выбивает этот электрон с его оболочки. Опустевшее место занимает другой электрон с оболочки, которой соответствует большая энергия. Этот последний отдает избыток энергии, испуская рентгеновский фотон. Поскольку электроны оболочек имеют дискретные значения энергии, возникающие рентгеновские фотоны тоже обладают дискретным спектром. Этому соответствуют острые пики для определенных длин волн, конкретные значения которых зависят от элемента-мишени. Характеристические линии образуют K-, L- и M-серии, в зависимости от того, с какой оболочки (K, L или M) был удален электрон. Соотношение между длиной волны рентгеновского излучения и атомным номером называется законом Мозли (рис. 2).

Рис. 2. ДЛИНА ВОЛНЫ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, испускаемого химическими элементами, зависит от атомного номера элемента. Кривая соответствует закону Мозли: чем больше атомный номер элемента, тем меньше длина волны характеристической линии.

Если электрон наталкивается на относительно тяжелое ядро, то он тормозится, а его кинетическая энергия выделяется в виде рентгеновского фотона примерно той же энергии. Если же он пролетит мимо ядра, то потеряет лишь часть своей энергии, а остальную будет передавать попадающимся на его пути другим атомам. Каждый акт потери энергии ведет к излучению фотона с какой-то энергией. Возникает непрерывный рентгеновский спектр, верхняя граница которого соответствует энергии самого быстрого электрона. Таков механизм образования непрерывного спектра, а максимальная энергия (или минимальная длина волны), фиксирующая границу непрерывного спектра, пропорциональна ускоряющему напряжению, которым определяется скорость налетающих электронов. Спектральные линии характеризуют материал бомбардируемой мишени, а непрерывный спектр определяется энергией электронного пучка и практически не зависит от материала мишени.

Рентгеновское излучение можно получать не только электронной бомбардировкой, но и облучением мишени рентгеновским же излучением от другого источника. В этом случае, однако, бльшая часть энергии падающего пучка переходит в характеристический рентгеновский спектр и очень малая ее доля приходится на непрерывный. Очевидно, что пучок падающего рентгеновского излучения должен содержать фотоны, энергия которых достаточна для возбуждения характеристических линий бомбардируемого элемента. Высокий процент энергии, приходящейся на характеристический спектр, делает такой способ возбуждения рентгеновского излучения удобным для научных исследований.

Рентгеновские трубки. Чтобы получать рентгеновское излучение за счет взаимодействия электронов с веществом, нужно иметь источник электронов, средства их ускорения до больших скоростей и мишень, способную выдерживать электронную бомбардировку и давать рентгеновское излучение нужной интенсивности. Устройство, в котором все это есть, называется рентгеновской трубкой. Ранние исследователи пользовались «глубоко вакуумированными» трубками типа современных газоразрядных. Вакуум в них был не очень высоким.

В газоразрядных трубках содержится небольшое количество газа, и когда на электроды трубки подается большая разность потенциалов, атомы газа превращаются в положительные и отрицательные ионы. Положительные движутся к отрицательному электроду (катоду) и, падая на него, выбивают из него электроны, а они, в свою очередь, движутся к положительному электроду (аноду) и, бомбардируя его, создают поток рентгеновских фотонов.

В современной рентгеновской трубке, разработанной Кулиджем (рис. 3), источником электронов является вольфрамовый катод, нагреваемый до высокой температуры. Электроны ускоряются до больших скоростей высокой разностью потенциалов между анодом (или антикатодом) и катодом. Поскольку электроны должны достичь анода без столкновений с атомами, необходим очень высокий вакуум, для чего нужно хорошо откачать трубку. Этим также снижаются вероятность ионизации оставшихся атомов газа и обусловленные ею побочные токи.

Рис. 3. РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА КУЛИДЖА. При бомбардировке электронами вольфрамовой антикатод испускает характеристическое рентгеновское излучение. Поперечное сечение рентгеновского пучка меньше реально облучаемой площади. 1 - электронный пучок; 2 - катод с фокусирующим электродом; 3 - стеклянная оболочка (трубка); 4 - вольфрамовая мишень (антикатод); 5 - нить накала катода; 6 - реально облучаемая площадь; 7 - эффективное фокальное пятно; 8 - медный анод; 9 - окно; 10 - рассеянное рентгеновское излучение.

Электроны фокусируются на аноде с помощью электрода особой формы, окружающего катод. Этот электрод называется фокусирующим и вместе с катодом образует «электронный прожектор» трубки. Подвергаемый электронной бомбардировке анод должен быть изготовлен из тугоплавкого материала, поскольку бульшая часть кинетической энергии бомбардирующих электронов превращается в тепло. Кроме того, желательно, чтобы анод был из материала с большим атомным номером, т.к. выход рентгеновского излучения растет с увеличением атомного номера. В качестве материала анода чаще всего выбирается вольфрам, атомный номер которого равен 74.

Конструкция рентгеновских трубок может быть разной в зависимости от условий применения и предъявляемых требований.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рентгеновское излучение занимает область электромагнитного спектра между гамма- и ультрафиолетовым излучениями и представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны от 10 -14 до 10 -7 м. В медицине используется рентгеновское излучение с длиной волны от 5 х 10 -12 до 2,5 х 10 -10 м, то есть 0,05 – 2,5 ангсмтрема, а собственно для рентгенодиагностики – 0,1 ангстрема. Излучение представляет собой поток квантов (фотонов), распространяющихся прямолинейно со скоростью света (300 000 км/с). Эти кванты не имеют электрического заряда. Масса кванта составляет ничтожную часть атомной единицы массы.

Энергию квантов измеряют в Джоулях (Дж), но на практике часто пользуются внесистемной единицей "электрон-вольт" (эВ) . Один электрон-вольт - это энергия, которую приобретает один электрон, пройдя в электрическом поле разность потенциалов в 1 вольт. 1 эВ = 1,6 10~ 19 Дж. Производными являются килоэлектрон-вольт (кэВ), равный тысяче эВ, и мегаэлектрон-вольт (МэВ), равный миллиону эВ.

Рентгеновские лучи получают с помощью рентгеновских трубок, линейных ускорителей и бетатронов. В рентгеновской трубке разность потенциалов между катодом и анодом-мишенью (десятки киловольт) ускоряет электроны, бомбардирующие анод. Рентгеновское излучение возникает при торможении быстрых электронов в электрическом поле атомов вещества анода (тормозное излучение) или при перестройке внутренних оболочек атомов (характеристическое излучение ) . Характеристическое рентгеновское излучение имеет дискретный характер и возникает при переходе электронов атомов вещества анода с одного энергетического уровня на другой под воздействием внешних электронов или квантов излучения. Тормозное рентгеновское излучение имеет непрерывный спектр, зависящий от анодного напряжения на рентгеновской трубке. При торможении в веществе анода электроны большую часть своей энергии расходуют на нагрев анода (99%) и лишь малая доля (1%) превращается в энергию рентгеновского излучения. В рентгенодиагностике чаще всего используется тормозное излучение.

Основные свойства рентгеновских лучей характерны для всех электромагнитных излучений, однако существуют некоторые особенности. Рентгеновские лучи обладают следующими свойствами:

- невидимость - чувствительные клетки сетчатки глаза человека не реагируют на рентгеновские лучи, так как длина их волны в тысячи раз меньше, чем у видимого света;

- прямолинейное распространение – лучи преломляются, поляризуются (распространяются в определенной плоскости) и дифрагируют, как и видимый свет. Коэффициент преломления очень мало отличается от единицы;

- проникающая способность - проникают без существенного поглощения через значительные слои вещества, непрозрачного для видимого света. Чем короче длина волны, тем большей проникающей способностью обладает рентгеновское излучение;

- способность к поглощению - обладают способностью поглощаться тканями организма, на этом основана вся рентгенодиагностика. Способность к поглощению зависит от удельного веса тканей (чем больше, тем больше поглощение); от толщины объекта; от жесткости излучения;

- фотографическое действие - разлагают галоидные соединения серебра, в том числе находящиеся в фотоэмульсиях, что позволяет получать рентгеновские снимки;

- люминесцирующее действие - вызывают люминесценцию ряда химических соединений (люминофоров), на этом основана методика рентгеновского просвечивания. Интенсивность свечения зависит от строения флюоресцирующего вещества, его количества и расстояния от источника рентгеновского излучения. Люминофоры используют не только для получения изображения исследуемых объектов на рентгеноскопическом экране, но и при рентгенографии, где они позволяют увеличить лучевое воздействие на рентгенографическую пленку в кассете благодаря применению усиливающих экранов, поверхностный слой которых выполнен из флюоресцирующих веществ;

- ионизационное действие - обладают способностью вызывать распад нейтральных атомов на положительно и отрицательно заряженные частицы, на этом основана дозиметрия. Эффект ионизации любой среды заключается в образовании в ней положительных и отрицательных ионов, а также свободных электронов из нейтральных атомов и молекул вещества. Ионизация воздуха в рентгеновском кабинете при работе рентгеновской трубки приводит к увеличению электрической проводимости воздуха, усилению статических электрических зарядов на предметах кабинета. С целью устранения такого нежелательного влияния их в рентгеновских кабинетах предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция;

- биологическое действие - оказывают воздействие на биологические объекты, в большинстве случаев это воздействие является вредным;

- закон обратных квадратов - для точечного источника рентгеновского излучения интенсивность убывает пропорционально квадрату расстояния до источника.

Ученого из Германии Вильгельма Конрада Рентгена по праву можно считать основоположником рентгенографии и первооткрывателем ключевых особенностей рентгеновских лучей.

Тогда в далеком 1895 году он даже не подозревал о широте применения и популярности, открытых им Х-излучений, хотя уже тогда они подняли широкий резонанс в мире науки.

Вряд ли изобретатель мог догадываться, какую пользу или вред принесет плод его деятельности. Но мы с вами сегодня попробуем выяснить, какое воздействие проявляет эта разновидность излучения на человеческое тело.

- Х-излучение наделено огромной проникающей способностью, но она зависит от длины волны и плотности материала, который облучается;

- под воздействием излучения некоторые предметы начинают светиться;

- рентгеновский луч влияет на живых существ;

- благодаря Х-лучам начинают протекать некоторых биохимические реакции;

- рентгена луч может забирать у некоторых атомов электроны и тем самым ионизировать их.

Даже самого изобретателя в первую очередь волновал вопрос о том, что конкретно из себя представляют открытые им лучи.

После проведения целой серии экспериментальных исследований, ученый выяснил, что Х-лучи – это промежуточные волны между ультрафиолетом и гамма-излучением, длина которых составляет 10 -8 см.

Свойства рентгеновского луча, которые перечислены выше, обладают разрушительными свойствами, однако это не мешает применять их с полезными целями.

Так где же в современном мире можно использовать Х-лучи?

- С их помощью можно изучать свойства многих молекул и кристаллических образований.

- Для дефектоскопии, то есть проверять промышленные детали и приборы на предмет дефектов.

- В медицинской отрасли и терапевтических исследованиях.

В силу малых длин всего диапазона данных волн и их уникальных свойств, стало возможным важнейшее применение излучения, открытого Вильгельмом Рентгеном.

Поскольку тема нашей статьи ограничена воздействием Х-лучей на организм человека, который сталкивается с ними лишь при походе в больницу, то далее мы будем рассматривать исключительно эту отрасль применения.

Ученый, изобретший рентгеновские лучи, сделал их бесценным даром для всего населения Земли, поскольку не стал патентовать свое детище для дальнейшего использования.

Начиная со времен Первой моровой войны портативные установки для рентгена спасли сотни жизней раненных. Сегодня рентгеновские лучи имеют два основных спектра применения:

- Диагностика с его помощью.

Рентгенологическая диагностика применяется при различных вариантах:

- рентгеноскопия или просвечивание;

- рентгенография или снимок;

- флюорографическое исследование;

- томографирование при помощи рентгена.

Теперь нужно разобраться, чем эти методы отличаются друг от друга:

- Первый метод предполагает, что обследуемый располагается между специальным экраном с флуоресцентным свойством и рентгеновской трубкой. Доктор на основе индивидуальных особенностей подбирает требуемую силу лучей и получает изображение костей и внутренних органов на экране.

- При втором методе пациента кладут на специальную рентгеновскую пленку в кассете. При этом аппаратура размещается над человеком. Данная методика позволяет получить изображение в негативе, но с более мелкими деталями, чем при рентгеноскопии.

- Массовые обследования населения на предмет заболевания легких позволяет провести флюорография. В момент процедуры с большого монитора изображение переноситься на специальную пленку.

- Томография позволяет получить изображения внутренних органов в нескольких вариантах сечения. Производиться целая серия снимков, которые в дальнейшем называются томограммой.

- Если к предыдущему методу подключить помощь компьютера, то специализированные программы создадут целостное изображение, сделанное при помощи рентгеновского сканера.

Все эти методики диагностики проблем со здоровьем основываются на уникальном свойстве Х-лучей засвечивать фотопленку. При этом проникающая способность у косных и других тканей нашего тела разная, что отображается на снимке.

После того, как было обнаружено еще одно свойство лучей рентгена влиять на ткани с биологической точки зрения, данная особенность стала активно применяться при терапии опухолей.

Клетки, особенно злокачественные, делятся очень быстро, а ионизирующее свойство излучения положительно сказывается при лечебной терапии и замедляет рост опухоли.

Но другой стороной медали является негативное влияние рентгена на клетки кроветворной, эндокринной и иммунной системы, которые также быстро делятся. В результате отрицательного влияния Х-луча проявляется лучевая болезнь.

Влияние рентгена на человеческий организм

Буквально сразу после такого громогласного открытия в научном мире, стало известно, что лучи Рентгена могут оказывать воздействие на тело человека:

- В ходе исследований свойств Х-лучей выяснилось, что они способны вызывать ожоги на кожном покрове. Очень схожие на термические. Однако глубина поражения была куда больше, чем бытовые травмы, а заживали они хуже. Многие учены, занимающиеся этими коварными излучениями теряли пальцы на руках.

- Методом проб и ошибок было установлено, что если уменьшить время и лозу облечения, то ожогов можно избежать. Позже стали применяться свинцовые экраны и дистанционный метод облучения пациентов.

- Долгосрочная перспектива вредности лучей показывает, что изменения состава крови после облучения приводит к лейкемии и раннему старению.

- Степень тяжести воздействия рентгеновских лучей на организм человека прямо зависит от облучаемого органа. Так, при рентгенографии малого таза может наступить бесплодие, а при диагностике кроветворных органов – болезни крови.

- Даже самые незначительные облучения, но на протяжении долгого времени, могут привести к изменениям на генетическом уровне.

Конечно, все исследования проводились на животных, однако учеными доказано, что патологические изменения будут распространяться и на человека.

ВАЖНО! На основе полученных данных были разработаны стандарты рентгеновского облучения, которые едины на весь мир.

Дозы рентгеновских лучей при диагностике

Наверное, каждый, кто выходит из кабинета доктора после проведенного рентгена, задается вопросом о том, как эта процедура повлияет на дальнейшее здоровье?

Радиационной облучение в природе также существует и с ним мы сталкиваемся ежедневно. Чтобы было проще понять, как рентген влияет на наш организм, мы сравним эту процедуру с получаемым природным облучением:

- при рентгенографии грудной клетки человек получает дозу радиации, приравниваемой к 10 дням фонового облучения, а желудка или кишечника – 3 годам;

- томограмма на компьютере брюшной полости или всего тела – эквивалент 3 годам облучения;

- обследование на рентгене груди – 3 месяца;

- конечности облучается, практически не принося вредя здоровью;

- стоматологический рентген в силу точной направленности лучевого пучка и минимального времени воздействия – также не является опасным.

ВАЖНО! Несмотря на то, что приведенные данные, как бы пугающе они не звучали, отвечают международным требованиям. Однако пациент имеет полное право попросить дополнительные средства защиты в случае сильного опасения за свое самочувствие.

Все мы сталкиваемся с рентгеновским обследованием, причем неоднократно. Однако одна категория людей вне положенных процедур – это беременные женщины.

Дело в том, что Х-лучи чрезвычайно сказываются здоровье будущего ребенка. Эти волны способны вызвать пороки внутриутробного развития в результате влияния на хромосомы.

ВАЖНО! Наиболее опасным периодом для проведения рентгена является беременность до 16 недели. В этот период самыми уязвимыми являются тазовая, брюшная и позвоночная область малыша.

Зная о таком отрицательном свойстве рентгена, доктора всего мира стараются избегать назначения его проведения у беременных.

Но существуют и другие источники излучения, с которыми может столкнуться беременная женщина:

- микроскопы, работающие на электричестве;

- мониторы цветных телевизоров.

Те, кто готовиться стать мамой обязательно должны знаю про подстерегающую их опасность. В период лактации рентгеновские лучи не несут угрозы для организма кормящей и малыша.

Как быть после рентгена?

Даже самые незначительные последствия рентгеновского облучения можно свести к минимуму, если выполнить несколько простых рекомендаций:

- сразу после процедуры выпить молока. Как известно, оно способно выводить радиацию;

- такими же свойствами обладает белое сухое вино или сок винограда;

- желательно в первое время кушать больше продуктов, содержащих йод.

ВАЖНО! Не стоит прибегать ни к каким медицинским процедурам или использовать лечебные методы после посещения рентген-кабинета.

Какими бы негативными свойствами не обладали, некогда открытые Х-лучи, все равно польза от их применения значительно превышает наносимый вред. В медицинских учреждениях процедура просвечивания проводиться быстро и с минимальными дозами.