Виды казни. Высшая мера: самые изобретательные казни в истории

May 20th, 2012

На сегдняшний день смертная казнь на нашей планете отменена на территории, равной Южной Америки... Так

что если вы думаете, что электрический стул - это пережиток прошлого, вы глубоко ошибаетесь. Правда,

гильотину больше не применяют - с 1939 года...

Это ужасно, но все то, о чем вы читали в самых страшных книгах, в демократической Северной Америке

благополучно существует до сих пор... И этой стране до сих пор есть чем похвастаться в смысле орудий

казни, причем в разных штатах они имеют самые различные модификации!.. А начиналось все с судов

Линча - то есть массовых повешений...

Иногда виновных для уверенности еще и сжигали...

Негров вешали, по крайней мере на Юге, повсеместно (суд Линча имеет огромное количество жертв в XX веке, в 1901

году было подвергнуто линчеванию 130 человек)...

Индейцев часто казнили каратели, мстившие за вырезание белого населения. На Диком Западе в то же время

действовали шерифы, казнившие по своему усмотрению (подчас собственноручно). Смертная казнь применялась в США

также по политическим причинам против социалистов, коммунистов, анархистов.

К концу XIX века вешали уже не кое-как, а профессионально. Была утверждена, так сказать, "профессиональная" висилица,

на которой можно было вешать людей любого роста... Она перед вами...

Руки заключенного обязательно связывались...

А на голову одевался специальный мешок -чтобы наблюдающих за казнью не шокировало выражение лица

висельника...

В конце XIX века в США был изобретен электрический стул, впервые примененный в 1890 году... Это был прорыв...

Он очень скоро вошел во всеобщее употребление и во многих штатах вытеснил повешение. А еще с появлением стула

придумали так называемые "открытые казни", куда приглашалась администрация города (в особых случаях

штата) и родственники жертвы преступника...

Постепенно стул совершенствовался и совершенствовался...

На голову приговоренного стали одевать специальную маску...

Отдельные контакты прикреплять к рукам...

Но от этих совершенствований страдания заключенного изменились мало...

Хотя смерть для среднего человека наступает быстро, в истории казней известны случаи, когда приговоренного

приходилось "убивать" 20-30 минут...

Газовую камеру американцы ввели еще раньше, чем в Германии, а именно в 1924 году...

Для казни употребляют пары цианистого калия, и если осужденный глубоко дышит, смерть наступает почти

немедленно...

Затем появилось воистину адское изобретение - Кресло Смерти. Метод до сих пор выполняется в Юте и Штате Айдахо,

как альтернатива смертельной инъекции. Для выполнения казни, заключенного привязывают к стулу кожаными ремнями

поперек талии и головы. Стул окружен мешками с песком, которые впитывают кровь. Черный капюшон одевают на

голову приговоренного. Врач определяет местонахождение сердца и прикрепляет круглую мишень. На расстоянии 20

футов стоят пять стрелков. Каждый из них нацеливает винтовку через щель в холсте и стреляет. Заключенный

умирает в результате потери крови, вызванной разрывом сердца или большого кровеносного сосуда, или разрыва

легких. Если стрелки пропускают сердце, случайно или намеренно, приговоренный умирает медленной смертью...

Вскоре появился и последний вид американской казни, ныне самый распространённый, а во многих штатах единственный:

смертельная инъекция... Перед вами специальная кушетка (gurney)для приговоренных...

Состав смертельной инъекции разработал врач Стенли Дойч. Она состоит из трех химических компонентов. Первое

вещество - пентотал натрия - погружает приговоренного в глубокий сон. Павулон -парализует мускулатуру. Наконец,

хлорид калия останавливает работу сердечной мышцы. После проведения экспертизы в Техасском университете данный

метод был одобрен. Вскоре он получил широкое распространение. Противники смертной казни дали ему

название "техасского коктейля". Сегодня из 38 штатов, которые после 1976 года вновь ввели на своей территории

смертную казнь, только Небраска не прибегает к инъекциям, предпочитая им электрический стул.

Яды хранятся вот таким вот образом...

Умерщвление заключенного происходит ядом, вводимым ему в вену на правой ноге…

Но самое ужасное положение вещей с казнями все-таки в Азии и Ближнем Востоке... Здесь до сих имеют место средства

казни, использующиеся с древних времён: побивание камнями, отсечение головы мечом и повешение. Перед вами кадр

городской казни - мужчину просто линчует толпа...

А вот эти вполне приличные люди кидают в него эти камни...

А это провинившегося пытаются просто разовать...

Труп, который волокут демонстрировать "начальнику"...

Повешение...

И просто самосуд...

И в Китае до сих широко употребителен расстрел. Расстреливают в этой стране содержателей публичных домов,

нечистых на руку чиновников, диссидентов и прочее, и прочее...

Причем особо массовые казни бывают перед Новым годом...

Кроме всего прочего, такие приговоры выносятся публично, при большом стечении народа...

Казнь исполняется солдатами срочной службы...

А тела хоронят в специально отведенных местах, - родственникам не отдают...

Россия... 16 мая 1996 года президентом России Борисом Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». С августа 1996 года, в соответствии с этим

указом, приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся. Смертники отбывают пожизненное заключение...

Перед вами очень редкий снимок заключенных оренбургской тюрьмы "Черный дельфин"...

Подобных тюрем в России еще три. Из них не выходят. Никто и никогда. Так что правозащитники горько шутят "Если бы их

обитатели смогли участвовать в голосовании по поводу применения смертной казни, большинство из них голосовало бы "за".

Посмотрите, как она неброско выглядит, эта самая знаменитая тюрьма России... Те, кто находится внутри этого

краснокирпичного здания постройки еще екатерининских времен, когда здесь уже была пожизненная каторга, никогда

не видели скульптур тех самых дельфинов из фонтанов, которые и дали этому страшному заведению такое

поэтическое название...

На сегодняшний день в России насчитывается свыше трех с половиной тысяч человек, приговоренных к пожизненному

заключению. А "Черный дельфин" сегодня самая большая специализированная тюрьма для смертников...

Виды и вариации смертной казни. Обезглавливание. December 8th, 2014

Здравствуйте уважаемые!

Предлагаю продолжить нашу не самую веселую тему казней, начатую вот тут: и тут:

Сегодня поговорим о чуть ли не самой распространенной казни вплоть до 20 столетия — обезглавливании.

Медицински говоря, смерть при обезглавливании происходит или из-за болевого шока, или из-за смерти мозга в результате резко прогрессирующей ишемии. Смерть мозга наступает в течение нескольких минут после отделения головы от тела, хотя формально казнь произведена — человек уже мертв, и все истории о том, что отделенная голова пыталась моргать или уж тем более говорить — из области фантастики. Хотя во многих странах мира была традиция: после того как палач совершит свое дело, поднимать отрубленную голову высоко над вытянутой руке. Ибо считалось, что казненный должен видеть как над ним смеется толпа.

Не будет ошибкой сказать, что данный вид казни являлся самым сложным. И только профессиональный и знающий палач мог дать умереть жертве быстро и относительно безболезненно. За что, кстати, ему не редко доплачивали родственники того, кого казнят.

Средневековое развлечение

Если палач был неопытным и оружие не самым острым, то казнь превращалась в пытку — наносилось несколько ударов и жертва крайне мучалась. Были случае, когда человек умирал только после 10 удара меча и шея и голова была буквально искромсана.

Кстати, надо отметить, что с средних веков обезглавливание происходило 2 способами чаще всего — топором или мечем. Меч считался благородным оружием, аристократы готовили себя к смерти от меча и в этой казни не было ничего позорного. Соответственно, чаще всего меч предназначался для людей знатных, а простолюдинам доставался топор. В России традиционно казнили именно топором, пока Петр I не ввел законодательно меч как главный инструмент казни.

Меч для казней

Была еще Азия, но тут конечно пиндык полнейший. Не берем отсечение головы при проведении сэппуку, это несколько иное. Но в целом казнь мечем была не очень почетна (вот такой вот парадокс), а в Китае ее и вовсе очень боялись, как и любого разрушения тела покойного. А уж тем более, когда жестокость вступала с сговор с сообразительностью. Несчастного Исида Мацунари, который посмел бросить вызов Токугаве Иэясу в борьбе за власть после смерти Тоётоми Хидэёси. Он проиграл в ключевой Битве при Сэкигахаре в 1600 году, бежал, но был пойман и казнен ужасно — ему деревянной пилой (!) медленно отпиливали голову.

Исида Мацунари

Во время большого террора, после Великой Французской Революции, количество казненных было столь огромным, что палачи не справлялись, а мечей не хватало. Поэтому член учредительного собрания и лучший друг Дантона, профессор анатомии Жозеф Игнас Гильотен предложил создать устройство, которое гуманно и эффективно лишало бы жизни. Депутаты эту идею поддержали и обратились к хирургу Антуану Луи и известнейшему палачу, чей род занимался этим делом 5 поколений Шарлю Луи Сансону с заказом создать такой механизм. Они привлекли фортепьянному мастеру и известному мастеру Тобиасу Шмидту (он был родом из Германии), и эта троица считайте и создала машину смерти, которую назвали Гильотина. В честь человек, который предложил идею, но в самом процессе не участвовал не разу. Так и бывает. Ославили, так сказать, в веках.

Доктор Гильотен

Сам механизм представлял собой большой косой нож (от 60 до 150 килограмм), который свободно движущийся вверх-вниз по вертикальных направляющих. Нож (по другому его называли «барашек») поднимали на высоту 2—3 метра верёвкой, где он удерживался специальной защёлкой. Осужденного клали на горизонтальную скамейку и шею закрепляли двумя досками с выемкой, нижняя из которых была неподвижной, а верхняя крепилась жестко. После чего нажимали рычаг - защёлка, удерживающая нож, открывалась, и он падал с большой скоростью на шею жертвы. Надежно и относительно гуманно.

Шевалье Шарль Луи Сансон на рабочем месте

Понятно, что простота и эффективность этого механизма для казни позволяло его использовать широко и достаточно долго. Во Франции формально гильотинирование оставалось вплоть до 9 октября 1981 года, то есть до отмены в стране смертной казни. Очень часто использовалось в нацисткой Германии, а потом в ГДР, до 60-х годов, когда гильотинирование было заменено расстрелом.

Гильотина эпохи Наполеоновских войн

Остались воспоминания И. Тургенева наблюдавший в 1870 г. гильотинирование преступника Тропмана. Вот как классик отечественной литературы описывает свои впечатления: «Смутно и более странно, нежели страшно, рисовались на темном небе ее (гильотины) два, на 3/4 аршина друг от друга отстоявшие столба с косой линией соединявшего их лезвия. Я почему-то воображал, что эти столбы должны отстоять гораздо дальше друг от дружки; эта их близость придавала всей машине какую-то зловещую стройность - стройность длинной, внимательно вытянутой, как у лебедя, шеи. Чувство отвращения возбуждал большой плетеный кузов, вроде чемодана, темно-красного цвета. Я знал, что палачи бросят в этот кузов теплый, еще содрогающийся труп и отрубленную голову…» О самом моменте казни Тургенев говорит: «Я видел, как он (Тропман) появился наверху, как справа и слева два человека бросились на него, точно пауки на муху, как он вдруг повалился головой вперед и как подошвы его брыкнули… Но тут я отвернулся - и начал ждать, - а земля тихо поплыла под ногами… И показалось мне, что я ждал страшно долго. (В сущности, от того мгновения, когда Тропман стал ногою на первую ступень гильотины, до того мгновения, когда его труп швырнули в приготовленный короб, прошло двадцать секунд). Я успел заметить, что при появлении Тропмана людской гам внезапно как бы свернулся клубом - и наступила бездыханная тишина… Наконец послышался легкий стук как бы дерева о дерево - это упал верхний полукруг ошейника с продольным разрезом для прохода лезвия, который охватывает шею преступника и держит его голову неподвижной… Потом что-то вдруг глухо зарычало и покатилось - и ухнуло… Точно огромное животное отхаркнулось… Все помутилось…

».

Ныне смертная казнь через отделение головы присутствует в законодательство только 2 государств — Саудовской Аравии и Йемена. На деле же, казнь через обезглавливание применяется практически всеми религиозными фанатиками востока. Что мы сейчас часто наблюдаем, увы.

Мария Антуанетта

Осталось только перечислить лишь некоторых известных людей, которые лишились головы в результате казни. Английские короли Ричард II и Карл I, шотландская королева Мария Стюарт, французский король Людовик XVI и его жена Мария-Антуанетта., граф Суррей, лорд Сеймур, граф Томас Кромвель, графиня Солсбери, жены короля Генриха VIII Анна Болейн и Екатерина Говард, лорд-протектор Сомерсет, Томас Мор, граф Эссекс, герцог Норфолк, сэр Уолтер Ралей; граф Ла Моль, граф де Шале, маршал Луи де Марильяк, Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст, Лавуазье, Юлиус Фучек, Муса Джалиль

Кореец R, проживающий в Японии, приговорен к смертной казни через повешение за убийство и изнасилование двух женщин. Фильм начинается с исполнения смертного приговора, но оно не увенчалось успехом: каким-то образом приговорённый к смерти выживает. У свидетелей и исполнителей приговора (Прокурор, его секретарь, представители тюремной администрации, служащие тюрьмы, священник и врач в дальнейшем я буду их называть просто «палачами») начинаются длительные дебаты насчёт того, как определить дальнейшую судьбу выжившего преступника. У всех, разумеется, были разные взгляды по этому поводу. Ситуацию усложнял тот факт, что очнувшийся после повешения R абсолютно потерял память. В итоге «палачи» пришли к выводу о том, что необходимо сначала восстановить память R, а потом снова его повесить

Как известно, в Японии и по сей день существует смертная казнь как высшая мера наказания для особо опасных преступников. В данном фильме режиссёр размышляет на тему того, есть ли грань между законной казнью, которую назначает народ в лице государства, и незаконным убийством, которое совершает преступник. Кто должен платить за это убийство, санкционированное государством? А как же вероятность того, что человек, которого только что повесили, на самом деле никого не убивал? Должно ли в этом случае государство проявлять такое же раскаяние за совершенное им преступное деяние, которое должен проявлять преступник перед казнью?

Помимо противоречивого вопроса о природе смертной казни, режиссёр затрагивает одну очень острую проблему послевоенного японского общества: проблема дискриминации Zainichi Koreans (???) этнической группы корейцев, иммигрировавших до 1945 года в Японию и в дальнейшем ставших её гражданами. Якобы восстанавливая память R, «палачи», чьё представление о корейцах выстроено на глупых стереотипах, определили детство R бедным и несчастным, ведь, по их мнению, наверняка в его семье не было денег, а его отец и братья беспробудно пили. Да и вообще, у R просто не было шансов на счастливую жизнь, ведь он кореец представитель «низшей расы». Ненависть, с которой японцы относятся к мигрантам, напоминает нам об отношениях между осуждающими и осужденными. «Палачи» решают, что к убийствам R склоняли его плотские желания, но, воспроизводя моменты убийства, «палачи» сами раскрывают свою истинную сущность и собственные темные фантазии. Оказалось, что представители закона были больше одержимы идеями преступления, чем любой другой преступник. Создаётся абсурдная ситуация, когда потенциальным преступникам даются полномочия совершать правосудие над другими преступниками, которые уже совершили незаконное деяние.

Неожиданное появление сестры R, которая внушает своему брату о том, что он являлся ярым националистом, тоже имеет смысл показать определенный стереотип, что корейцам вследствие собственной бедности и зародившейся от этого злобы ничего не остаётся, кроме как мстить японцам (например, насиловать и убивать их женщин) и всячески портить им жизни.

Посредством критики социально-экономических и социально-культурный барьеров между людьми разных национальностей, режиссёр осуждает глупые предрассудки, возникающие в обществе.

Таким образом, режиссёр создал величайшую картину, которую можно охарактеризовать как злобную сатиру об обществе, которое, само того не замечая, создаёт благоприятную атмосферу для процветания преступности, а в некоторых ситуациях само становится убийцей, не задумываясь о преступности собственных действий.

Смертная казнь [История и виды высшей меры наказания от начала времен до наших дней] Монестье Мартин

Обезглавливание

Обезглавливание

Николай Мирликийский избавляет от смертной казни трех невинно осужденных. Картина Ильи Репина. 1888 г. D.R.

Обезглавливание заключается в перерубании шеи, то есть в отделении головы от туловища. Отсечение части тела - по сути, всего лишь членовредительство, но значение отсекаемого органа таково, что это увечье приводит к немедленной смерти.

С точки зрения разнообразия и жестокости методов наказания, обезглавливание всегда считалось «простой казнью». Оно существовало в Азии и на Востоке задолго до христианской эры. Можно даже утверждать, что этот способ возник еще в бронзовом веке одновременно с появлением холодного оружия. Суды в древности приговаривали к обезглавливанию, когда преступление не подпадало под наказание сожжением, удушением или забиванием камнями. Один из дошедших до нас барельефов свидетельствует, что в Египте обезглавливание было известно уже при Рамзесе II.

Обезглавленный ребенок. Китай. 1943 г. Фото «Кейстон».

По иудейскому Второзаконию (пятая книга Пятикнижия, краткое изложение Закона Божьего) обезглавливанием карали некоторые виды преступлений.

Когда правитель Иудеи Ирод Антипа пообещал своей племяннице Саломее, дочери тетрарха Галилеи Ирода Филиппа, любую награду за танец и она потребовала у него голову святого Иоанна Крестителя, того обезглавили по действовавшим в царстве установлениям.

В Риме «смерть от железа» почти сразу стала прерогативой аристократии. Христиан обычно отдавали на растерзание хищникам или распинали, за исключением римских граждан, которых обезглавливали.

Так, Цецилия, впоследствии причисленная к лику святых, и ее муж Валер были родом из знатных патрицианских семей, и им отрубили головы. Неумелый ликтор не смог с трех раз отрубить голову Цецилии. По закону запрещалось наносить больше трех ударов, и палач оставил ее истекать кровью. Молодая женщина умирала три дня.

Римская патрицианка святая Фелиция воспитала семерых сыновей в христианской вере. На нее донесли, она отказалась отречься и была приговорена к смерти вместе со всеми своими детьми: троих, как и ее саму, обезглавили.

Другой известный пример - история святых мучеников братьев Иоанна и Павла, которые служили в охране при дворе Констанции, дочери императора Константина. Когда Юлиан Отступник взошел на трон, они отошли от дел. Их осудили на смерть за христианскую веру, но они были римскими гражданами и потребовали, чтобы суд состоялся в Риме. Обоих обезглавили ночью: император боялся, что публичная казнь вызовет беспорядки в Риме.

Римляне отрубали головы плененным воинам вражеских армий. Гравюра. XVIII в. Частн. кол.

Были обезглавлены святой Плацид, святая Люция, святой Кристоф и десятки других христианских мучеников.

Даниэль-Ропс в «Истории Христианской церкви», цитируя одного древнего автора, рассказывает, как однажды число «праведников», то есть христиан, которым предстояло перерезать горло, ужаснуло палача, опасавшегося, что его рука и меч могут не выдержать. Палач выстроил мучеников в ряд, «чтобы в яростном порыве рубить головы жертв одну за другой. Он придумал эту систему, чтобы не делать пауз в своей кровавой работе, ведь если бы он наносил удары, не сходя с места, нагромождение трупов стало бы ему помехой».

В правление императоров-христиан обезглавливание стали применять чаще, заменив им распятие, оставленное в память о мучениях Христа.

Некоторые «отсекатели» вошли в историю своей приверженностью к этому виду казни. Так, Карл Великий, «обращая» саксонцев, обезглавил в Вердене более четырех тысяч человек.

Ричард Львиное Сердце в Святой Земле лишил голов две с половиной тысячи мусульман под тем предлогом, что выкуп за них заплатили недостаточно быстро.

В 1698 году Петр I приказал обезглавить несколько сот взбунтовавшихся стрельцов. Он и его приближенные собственноручно казнили десятки человек.

Во Франции герцог де Гиз, пленивший почти всех сторонников Годфруа де Ла Реноди, приказал обезглавить несколько десятков протестантов в Амбуазе.

Но «пальма первенства», если можно так выразиться, принадлежит китайскому императору Цинь Ши-хуанди, строителю Великой стены, который в 234 году до нашей эры приказал отрубить сто тысяч голов, дабы укрепить свою власть.

Практика усекновения голов существовала и в Африке. В XIX веке некий Эшар, которого цитирует Ролан Вильнев, был приглашен на коронацию короля Беганзина в Дагомее и оставил подробное описание действа: «Меня усадили на высоком помосте, напротив которого были выложены ряды человеческих голов. Вся земля на площади пропиталась кровью. Это были головы пленников, над которыми вволю поупражнялись заплечных дел мастера… Этим дело не кончилось! Принесли двадцать четыре большие корзины, в каждой сидел живой человек. Корзины поставили перед королем, а потом одну за другой сбросили с помоста вниз на площадь, где танцевала, пела и вопила жаждавшая крови толпа… Любой дагомеец, которому повезло схватить жертву и отрезать ей голову, мог тут же обменять ее на связку раковин… В конце церемонии привели еще три группы пленников: им отрезали головы зазубренными ножами, чтобы продлить мучения».

Семьсот казней в год

Напомним, что холодное оружие использовалось не только для быстрого и окончательного перерубания шеи. На Востоке и в Азии, главным образом в Индии, Китае и Персии, его применяли для предсмертных пыток.

Человеку сначала наносили довольно глубокие раны или «надрубали» шею, а умерщвляли, медленно отпиливая голову мечом. Острое лезвие совершало бесчисленное множество возвратно-поступательных движений, постепенно погружаясь в плоть под тяжестью собственного веса.

Казнь графа Эгмонта. Зачастую одного удара оказывалось недостаточно. Гравюра Берже. Частн. кол.

В Европе обезглавливание никогда не являлось пыткой и осуществлялось примерно одним и тем же способом. Все европейские летописи содержат многочисленные описания таких казней.

В Англии, России и многочисленных немецких княжествах головы рубили топором, во Франции, Италии, Испании - мечом. Арабы предпочитали саблю. В общем, можно сказать, что северные страны предпочитали топор, латинские - меч.

В Англии, в правление Генриха VIII, происходило более семисот казней в год, две трети совершались топором. Сам монарх не колеблясь отправил на плаху двух из шести своих жен - Анну Болейн и Катерину Говард.

В 1554 году по приказу Марии Тюдор топором отрубили головы семнадцатилетней принцессе Джейн Грей, ее мужу и отцу. В 1587 году топор лишил жизни Марию Стюарт, королеву Шотландии, обезглавленную в тюрьме по приказу своей кузины Елизаветы I. И опять-таки топором в 1649 году на площади перед Уйатхоллом казнили Карла I Стюарта.

Душа к работе не лежит

Казнь Якова Шотландского, герцога Монмауса, в 1685 году на Тауэрхилл была ужасна. «Первым ударом палач лишь ранил законного сына Карла II. Монмаус поднял голову и с упреком взглянул на палача Джона Кеча. Тот нанес три удара подряд, но судорожно бьющуюся голову так и не удалось отделить от туловища. В толпе раздались крики. Палач выругался и бросил топор со словами: «Сердце не лежит». Шериф приказал ему продолжать. Толпа угрожала подняться на эшафот и разобраться с Кечем. Он поднял топор, нанес еще два удара, но и этого оказалось недостаточно. Ему пришлось воспользоваться ножом, чтобы отделить наконец голову герцога».

К началу XVIII века обезглавливание в Великобритании постепенно уступило место повешению. В России отсечение головы отменила Екатерина Великая, а в Германии, в рейнских землях, топор применяли еще в начале XIX века. К нему вернулись при Третьем рейхе - нацисты использовали его наряду с гильотиной и повешением. Именно топором казнили, например, Ван Дер Люббе, обвиненного в поджоге Рейхстага. До 1945 года этим древним способом были казнены сотни осужденных.

В Малине (территория современной Бельгии), по свидетельству архивных документов, в период между 1370 и 1390 годами из шестисот семидесяти пяти казней двести семьдесят семь были осуществлены при помощи топора.

Во Франции топор тоже использовали, но, как и в Италии, там быстро провели грань между топором и мечом. Приговоренных дворянского сословия постепенно избавили от топора, применявшегося для казни простолюдинов, предоставив им право умирать от меча, благородного оружия. Со временем обезглавливание, к которому изначально приговаривали выходцев из всех слоев общества, стало привилегией дворянства, топор окончательно ушел в прошлое, а разночинцев стали отправлять на виселицу или колесовать.

В итоге обезглавливание применяли все реже, а в начале XVIII века исчез и призванный внушать ужас обычай, когда палач разрубал обезглавленное тело на четыре части, которые вывешивали у главных ворот, тогда как голову водружали на столб на месте казни.

Принять смерть не от клинка, а любым иным способом считалось в Европе унизительным. Брантом пишет, что Франциск I, недовольный поведением некоторых придворных, пообещал «безжалостно» вешать тех, кто бесчестит дам.

О «благородности» обезглавливания свидетельствует и дело Хорна. Граф Анри де Хорн, внук принца де Линя и кузен регента, завлек в ловушку биржевого игрока под предлогом покупки акций на сто тысяч экю. Хорн с сообщником убили и ограбили этого человека. Их арестовали. Когда убийство было доказано, попавшие в неловкое положение судьи решили проконсультироваться с регентом, но тот объявил: «Пусть свершится правосудие». Тот факт, что убитый был евреем, по мнению графа, оправдывал его. Судьи были убеждены, что регент помилует родственника, и приговорили обоих к колесованию: так тогда казнили за подобные преступления. Семьи осужденных быстро поняли, что на помилование рассчитывать не стоит, и потребовали, по крайней мере, приговора к обезглавливанию, поскольку колесование считалось самой позорной казнью и бесчестье ляжет пятном на семьи и даже на самого регента, ведь он тоже связан с графом Хорном. Регент возразил цитатой из Корнеля: «Постыдно преступление, а не эшафот».

Обезглаливание саблей. Картина Реньо. D.R.

Две бесценных головы

Любовь заставила двух знатных дам - герцогиню Неверскую и Маргариту Валуа - совершить весьма странный поступок.

Любовником первой был уроженец Пьемонта граф Аннибал Коконас, второй - сир де Ламоль.

Оба отличились прискорбным рвением в Варфоломеевскую ночь и поступили на службу к герцогу Алансонскому, младшему брату Карла IX. Они вступили в заговор с целью убить короля - тот сильно болел и вскоре умер, - с тем чтобы корона досталась герцогу, а не его брату Генриху III, незадолго до этого ставшему королем Польши.

Заговор раскрыли, Коконаса и Ламоля привели на эшафот в апреле 1574 года. Герцогиня Неверская и Маргарита Валуа получили после казни головы своих возлюбленных и приказали их забальзамировать, чтобы сохранить. Александр Дюма-отец сделал этих женщин героинями «Королевы Марго», а Стендаль вспомнил об эпизоде бальзамирования голов в романе «Красное и черное».

Успех процедуры обезглавливания зависел только от исполнителя. Все решала сноровка: голова могла отлететь с первого раза, но, если требовалось, наносили несколько ударов. Меч палача был тяжелым, с длинным широким заостренным клинком. Этот меч держали двумя руками. Чтобы управляться с таким орудием, от палача требовалась недюжинная сила.

Палач раскручивал меч над головой, чтобы придать удару большую силу, и обрушивал его на шею осужденного. Обезглавить человека не так легко, ведь шея куда крепче, чем кажется на первый взгляд. В многочисленных отчетах о казнях говорится о том, что меч палача нередко страдал во время процедуры. Так, в документе, датированном 1476 годом, сообщается, что парижскому палачу выделили шестьдесят су на «восстановление старого меча, который зазубрился во время свершения правосудия над мессиром Людовиком Люксембургским», обезглавленным по приказу Людовика XI. В 1792 году парижский палач напоминает министру, что «после казни меч становится непригодным для следующей процедуры, ибо зазубривается. Совершенно необходимо заново его обрабатывать и заострять, когда приходится казнить сразу несколько осужденных. Необходимо также отметить, что при подобных казнях мечи часто ломаются».

Обезглавливание маршала Бирона. Гравюра. Частн. кол.

Что касается обезглавливания топором, процедура осуществляется следующим образом: осужденный кладет голову на плаху, и палач наносит сильный удар по шее. Когда казнят мечом, задача остается неизменной - отделение головы от туловища, однако существует несколько различных приемов.

Способ первый: как и при обезглавливании топором, осужденный опускается на колени со связанными за спиной руками и кладет голову на деревянную плаху. В некоторых случаях осужденному позволяли остаться со свободными руками. Так было, например, с господами де Ту и Сен-Маром.

Способ второй: осужденный стоит на коленях либо сидит на корточках, склонив голову на грудь так, чтобы открыть шею палачу. В этом случае руки осужденному обычно связывали впереди.

Третий способ - казнь в полный рост. Самый редкий и трудный метод обезглавливания, рискованный как для палача, которому в таком положении сложнее нанести удар, так и для осужденного: если палач неудачно наносил удар, он мог попасть не по шее, а по голове или плечу.

Обезглавливание «стоя» требовало от палача немалой сноровки. Этот способ применяли главным образом в Китае: так казнили тех, кто имел счастье встречаться с императором, тогда как обычных осужденных при обезглавливании ставили на колени.

Обезглавливание стоя применялось также в нескольких государствах Персидского залива и было традиционным в Йемене. В 1962 году на главной площади Таиза таким образом публично обезглавили двух осужденных за покушение на имама Мансура.

Чудом уцелевшая на плахе

В одном из архивных документов департамента Кот-д’Ор, опубликованном в Дижоне в 1889 году за подписью Клемана Жанена, описывается случай - возможно, единственный в истории, - когда неловкость палача привела к помилованию осужденного, дворянки по имени Элен Жилле, приговоренной к обезглавливанию за детоубийство. При стечении огромной толпы палач Симон Гранжан, куда более привычный к колесованию и повешению, чем к усекновению, не смог убить несчастную. «Под свист толпы, который все усиливался, он нанес несколько ударов подряд, тяжело ранив двадцатидвухлетнюю девушку. Толпа распалялась все сильнее, палач бросил меч и убежал, спрятавшись в маленькой часовне у подножия эшафота. Его жена и помощница хотела закончить казнь. Она пыталась удушить осужденную веревкой под градом камней, которые летели из разбушевавшейся толпы. Не сумев убить жертву, женщина-палач взяла ножницы, которые принесла, чтобы отрезать осужденной волосы, и попыталась ими перерезать ей горло. Ей и это не удалось, и тогда она несколько раз ткнула ими в тело жертвы». Возмущенные зрители бросились на эшафот, схватили семейную пару палачей и растерзали их. Элен Жилле, каким бы невероятным это ни казалось, хирурги сумели спасти. Людовик XIII помиловал чудом уцелевшую женщину, и она окончила свои дни в монастыре Бург-ан-Брес.

Во Франции судебная история знает единичные случаи обезглавливания стоя. Самый известный из них - казнь шевалье де ла Барра. По одним источникам, он якобы не склонился перед церковной процессией, по другим - надругался над распятием, как бы то ни было, девятнадцатилетнего дворянина приговорили к сожжению за «безбожие, кощунство, отвратительное и ужасное святотатство».

Он хотел умереть стоя…

Приняв во внимание возраст и дворянское происхождение, костер заменили обезглавливанием. Приговор привели в исполнение в Аббевиле в 1766 году. После пятичасовой пытки осужденного повели на эшафот, на шею ему повесили дощечку, на которой указывалось его преступление. Когда процессия шла мимо церкви, де ла Барр отказался преклонить колени и публично покаяться. На эшафоте он провел пальцем по лезвию меча и попросил палача «показать свое искусство, поскольку страдание пугало его больше самой смерти». Ему завязали глаза. Обычно осужденному на обезглавливание дозволялось выбирать, завязывать ему глаза или нет. Однако в случаях «постыдного отягчения наказания» это особо оговаривалось приговором. Так было и на сей раз.

Когда палач велел ему встать на колени, он взбунтовался: «О нет! Я не преступник и приму смерть стоя».

Молодой неопытный палач понял, что спор лишь отнимет у него силы. Он нанес удар с такой силой и точностью, что голова, как указано в хронике, «еще несколько секунд продержалась на плечах и упала, только когда рухнуло тело».

О мастерстве палача острословы сочинили несколько куплетов и памфлетов, дошедших аж до Парижа. Речь в них шла о нетерпеливой жертве, которой палач отвечал: «Готово, месье, встряхнитесь!»

Успех казни зависел не только от мастерства палача, но и от доброй воли осужденного. Вспомним об опасениях, высказанных палачом Сансоном, когда в 1792 году Национальное собрание издало указ о применении обезглавливания ко всем осужденным. Сансон отреагировал знаменитым письмом, недвусмысленно выразив беспокойство:

«Чтобы казнь могла совершаться, как предписывает закон, необходимы не только покорность и твердость осужденного, но и умение палача, иначе опасных осложнений не избежать. Важно учесть и то, что в случае одновременной казни нескольких осужденных крови будет слишком много, что может внушить страх и трепет в души даже самых отважных из тех, кто будет ожидать своего смертного часа… Если осужденные утратят твердость духа, то казнь может превратиться в сражение и массовую бойню… Как совладать с человеком, который не захочет или не сможет держать себя в руках?»

На самом деле обезглавить топором или мечом осужденного, который не подчиняется палачу, практически невозможно. Маршал Бирон, казненный как заговорщик, до самого эшафота отказывался верить, что король желает его смерти. Чтобы обезглавить Бирона, палач ударил неожиданно, пока тот молился.

Чаевые палачей

Палачам почти всегда удавалось с первого удара отделить голову от туловища. Публика высоко ценила такое мастерство.

Примером образцового обезглавливания может служить казнь Болье де Монтиньи, в июле 1737 года проведенная палачом Прюдомом. Одним ударом палач отсек приговоренному голову и показал ее народу со всех сторон, после чего положил на землю и стал кланяться публике, как актер. «Толпа долго аплодировала его ловкости», - свидетельствует хроника.

Китайских палачей часто хвалили за невероятно ловкое владение саблей. Подтверждает эту репутацию и французский военный атташе, который работал в Китае в период между мировыми войнами и оставил описание публичного обезглавливания пятнадцати осужденных.

Турецкие солдаты отсекают головы македонским националистам. 1903 г. Фотография. Частн. кол.

«Осужденные стоят на коленях, в два ряда, со связанными за спиной руками. Перед каждым осужденным палач взмахивает саблей и наносит удар. Голова замирает будто в нерешительности, а потом катится по земле. Из перерубленных артерий фонтаном бьет кровь, а тело внезапно обмякает и медленно оседает в лужу крови. Только один осужденный не был обезглавлен сразу. Его голова скатилась с плеч лишь после пятого удара, жертва страшно кричала». По словам военного атташе, это произошло потому, что осужденный не заплатил «чаевых» палачу.

Обычно палачи демонстрировали должную сноровку, и все же судебные хроники пестрят описаниями немыслимых ужасов, вызванных не профессиональной недобросовестностью исполнителей, а их чудовищной неумелостью. Так, Анри де Талейран, граф Шале, обвиненный в заговоре и казненный в Нанте в 1626 году, получил тридцать два удара мечом. Застывшие от ужаса зрители еще на двадцатом ударе слышали, как приговоренный кричал «Иисус Мария».

Обезглавливание в Китае. 1938 г. Снесенная одним ударом голова сейчас покатится по земле. Кол. Монестье.

Будем справедливы к цеху палачей: в тот раз исполнителем был приговоренный к виселице солдат, который спас свою жизнь, согласившись взять в руки меч правосудия, - на деле такие мечи были на вооружении у швейцарской гвардии. Первым ударом этот горе-палач сломал молодому человеку плечо, следующим едва ранил. До двадцатого удара храбрый осужденный каждый раз занимал исходную позицию в надежде получить наконец спасительный удар. Последние двенадцать ударов он получил уже в лежачем положении.

Не менее ужасная бойня произошла в 1642 году в Лионе, когда господ де Ту и Сен-Мара обезглавливали грузчики: город в ту пору ждал назначения официального палача. Голова де Ту слетела с двенадцатого удара. Обезглавливание Сен-Мара запротоколировал секретарь лионского суда: «Первый удар по шее пришелся слишком высоко, чересчур близко к голове; шея была рассечена наполовину, тело завалилось навзничь слева от плахи, лицом к небу, ноги подергивались, руки шевелились… Палач нанес еще три или четыре удара по горлу и наконец отрубил голову».

Казнь топором в прусской тюрьме. Гравюра Дете. Частн. кол.

Один из очевидцев свидетельствовал: «Он закрыл глаза, сжал губы и стал ждать удара, палач нанес его медленно и плавно… Сен-Мар испустил крик, захлебываясь кровью. Он попытался приподняться, словно хотел встать, но снова упал. Голова едва держалась у него на плечах. Палач обошел его справа, встал за спиной и схватил за волосы. Правой рукой он разрезал трахею и кожу на шее, которые не удалось разрубить. После чего бросил голову на эшафот, она слегка повернулась и еще долго подергивалась». Оба свидетельства говорят об одном: казни Сен-Мара и де Ту были ужасны. «Промахи» были делом обычным даже для самых ловких и опытных палачей.

Казнь в Азии: осужденный сидит, наклонив голову вперед, в ожидании удара. Кол. Монестье.

Казнь «боксеров» на глазах у военных представителей западных держав. Кол. Монестье.

Обезглавливание мечом всегда было не самым удобным методом казни, ибо требовало не только мастерства исполнителя, но и доброй воли осужденного.

Нередко люди на плахе сопротивлялись со всей силой отчаяния, но многие с покорностью принимали свою участь. Некоторые даже превосходили всякие ожидания палача.

Так, госпожа Тике, очень красивая женщина двадцати восьми лет, супруга советника парижского парламента, страдая от бесконечных измен мужа, сама ему изменила, а потом решилась его извести, войдя в сговор с наемными убийцами. Но ее замысел раскрыли, ее арестовали, приговорили к смерти и через два дня отправили на казнь. Процессия уже почти добралась до Гревской площади, когда небо вдруг потемнело и хлынул ливень. Осужденная сидела на телеге между палачом Шарлем Сансоном и священником. В мгновение ока площадь опустела, люди побежали прятаться под навесами лавок и арками домов. Помощники палача и солдаты укрылись под эшафотом и телегой, в которой под проливным дождем по-прежнему сидели приговоренная, палач и священник. «Простите, мадам, - сказал Шарль Сансон мадам Тике, - но я не могу приступить к казни, из-за разгула стихии удар сорвется». Она поблагодарила, и все стали ждать окончания грозы. Прошел час. Потом дождь наконец утих, и толпа снова заполнила Гревскую площадь. Помощники и солдаты вышли из своих укрытий. «Пора!» - сказал палач. Осужденная сошла с повозки, чтобы взойти на эшафот.

Казнь руководителей восстания «боксеров» в Китае. 1901 г. Фото «Сигма». «Иллюстрасьон».

По некоторым свидетельствам, в знак «благодарности и смирения» мадам Тике поцеловала руку Сансону, когда он помог ей подняться по ступеням. Последний повернулся к сыну, который служил у него в помощниках, и шепнул: «Займи мое место». Несколько секунд молодой человек колебался, но его размышления прервал вопрос осужденной:

Господа, будьте добры, скажите, какую позу мне должно принять?

Встаньте на колени, голову держите прямо и освободите затылок, убрав волосы на лицо, - ответил старый палач. Его сын терял хладнокровие, пока осужденная занимала нужное положение.

Так хорошо? - спросила она.

Когда молодой палач поднял тяжелый меч и стал раскручивать его в воздухе, осужденная воскликнула:

Главное, не изуродуйте меня!

Первым ударом ей отсекло ухо и щеку. Брызнула кровь, в толпе послышались возмущенные крики. Осужденная упала на пол и забилась всем телом, как раненая лошадь. Подручный схватил ее за ноги, чтобы прижать к земле. Шарль Сансон, взявшись за волосы, обездвижил голову, чтобы сын смог ударить снова. Только с третьего удара тот сумел отсечь ей голову.

Одной из самых знаменитых «неудач» стала казнь Артура Тома Лалли-Толландаля, бывшего командующего Французскими силами в Индии. Он одержал несколько побед, но в Пондишери его осадили англичане, и после упорного сопротивления он сдался. Франция потеряла Индию. Лалли-Толландаля взяли в плен и отвезли в Лондон, где он узнал, что на родине общественное мнение жаждет его крови. Он попросил англичан освободить его под честное слово и, гордый и разгневанный, прибыл в Париж, чтобы очиститься от клеветы.

Судьи, проявив вопиющую пристрастность, приговорили его к смертной казни за измену. Его обезглавил на Гревской площади палач Сансон.

Отделение от туловища

Ошибочно употребляется как синоним к выражению «отсечение головы». Отделение от туловища - хирургическая операция, когда голову отделяют от ствола зародыша, если непреодолимые препятствия мешают его извлечению.

Усекновение головы

Данное действие состоит в разрубании шеи. Термин не является медицинским, а используется при описаниях казней святых, которым отрезали головы.

Обезглавливание

Действие, состоящее в отрезании головы. Термин употребляется при умерщвлении по постановлению суда.

Гильотирование

Обезглавливание посредством гильотины.

Голову одним ударом

1766 год. Тридцатью годами раньше, как-то раз дождливым вечером Лалли-Толландаль и двое его друзей попросили приюта в доме, чтобы переждать бурю.

Этот дом принадлежал Жану-Батисту Сансону - ему тогда было девятнадцать лет, и он в тот вечер давал бал по случаю своей женитьбы.

Молодые люди возвращались с пикника и сочли приятной идею провести вечер у богатого буржуа, рассчитывая развлечься за его счет. Поздно ночью, когда большинство гостей уже прощались с хозяином, Лалли-Толландаль сказал друзьям: «Давайте уедем, господа, но прежде узнаем, кого нам благодарить».

Выставление на обозрение голов казненных.

Жан-Батист Сансон ждал этого момента, чтобы отомстить незваным гостям за их бесцеремонность и высокомерие. «Я исполнитель судебных приговоров, господа, заплечных дел мастер Парижского виконтства». Молодые люди побледнели. Не стоит забывать, что в те времена палачи были париями.

Жан-Батист Сансон продолжил: «Моими приглашенные гостями были мои помощники, коллеги из провинции, дознаватели и королевские судебные приставы. Дамы - их супруги и сестры».

Молчание прервал Лалли-Толландаль: «Какой интересный человек, может, он позволит нам взглянуть на свой пыточный арсенал», - с вызовом бросил он. Жан-Батист Сансон не стал спорить с молодыми гуляками, задерживавшими его брачную ночь. Он показал им веревки, плахи, оковы, дубины и тяжелый меч.

Китай. 1925 г. Фото «Сигма».

Между собаками и людьми

Обезглавливание - умерщвление посредством рассечения костного мозга в области продолговатого отдела мозга или чуть ниже. Судя по наблюдениям, сделанным во время казни преступников и опытов по обезглавливанию собак в конце XIX века, смерть наступает по разным причинам. У собак летальный исход вызывали не рассечение костного мозга и не раздражение нервных центров, а кровотечение и удушье.

Человека быстрее приводит к смерти ингибиция, вызываемая воздействием на мозг, нежели повреждения сосудов. Знаменитый ученый Луаяль говорил, что человеческий мозг не успевает воспринять боль после рассечения шеи. Именно поэтому так разнятся посмертные маски обезглавленных людей и собак. Лицо обезглавленного человека выражает уныние и бесстрастность, тогда как на морде животного читаются боль и ужас.

С другой стороны, эксперименты по обезглавливанию собак доказали, что и у животных можно добиться такого же спокойного, как у человека, выражения, если провести отсечение головы на уровне продолговатого мозга и дыхательного центра. Посмертные движения обезглавленных преступников Луаяль характеризовал как рефлексы при утрате чувствительности.

За или против

Во Франции, как и везде, общественное мнение меняется в зависимости от текущих событий. Число сторонников смертной казни всегда растет после серийных преступлений.

- 1962: 34 % за смертную казнь.

- 1964: 51 %.

- 1972: 63 %.

- 1978: 60 %.

- 1979: 55 %.

- 1981: 62 %.

- 1982: 63 %.

- 1984: 65 %.

- 1988: 72 %.

- 1990: 74 %.

Лалли-Толландаль провел пальцем по лезвию. «С таким оружием, - сказал он, - можно быть уверенным, что снесешь голову одним ударом». Палач дерзко ответил: «Если когда-нибудь судьба мсье Сен-Мара постигнет вашу милость, то, поскольку я не смогу поручить отсечение головы дворянина своим помощникам, даю вам слово, что не заставлю вас ждать и десять попыток мне не понадобится».

Шутка произвела на Лалли-Толландаля скверное впечатление. К тому моменту, когда он достиг высокого положения, Жан-Батист Сансон, страдая паралитическими припадками, уже передал дело сыну Шарлю и уединился в своем доме в Бри-Комт-Робере.

Узнав о приговоре, вынесенном ночному посетителю, и отказе Людовика XV в помиловании, Жан-Батист Сансон вернулся в Париж, твердя одну-единственную фразу: «Я не хочу, чтобы он страдал, я ему обещал».

«Я буду на эшафоте, - сказал он своему сыну, - и буду давать тебе советы, чтобы он не мучился».

Конец истории напоминает античную трагедию. Робер Кристофф описал эти события в его «Истории Сансонов»:

«Трагическое воспоминание, ужасное стечение обстоятельств, печальный день настал. Прибыв на Гревскую площадь, Лалли-Толландаль взошел на эшафот, поддерживаемый двумя Сансонами, молодым Шарлем-Анри и его отцом Жаном-Батистом, который не был еще стариком, немощным его сделала болезнь. Мышцы утратили силу, ноги ослабели, болели почки. На эшафоте Лалли-Толландаль уставился на Жана-Батиста Сансона, как будто хотел ему сказать: «Вспомни о своем обещании». Пока слуга подносил палачу стул, тот, засучивая рукава, сказал осужденному: «В нашем возрасте, господин граф, убивать уже невозможно, можно лишь умирать. Вот мой сын, - добавил он, указывая на Шарля-Анри, - он сдержит слово, данное отцом».

Публичная казнь в Джедде через отсечение головы. Фотография сделана европейцем через ставни. Фото «Гамма».

Страны, практикующие обезглавливание саблей

Сейчас в мире осталось три страны, где продолжают проводить публичные обезглавливания преступников.

Это Саудовская Аравия, Катар и Северный Йемен, где также применяют расстрел.

Осужденный поблагодарил кивком головы. Но молодой Шарль-Анри Сансон еще ни разу не казнил дворянина и не умел управляться с тяжелым мечом. Два дня накануне казни он тренировался на манекенах. Для этого случая отец приказал изготовить более крепкий и острый по сравнению с прежним меч.

«А теперь рубите!» - закричал граф. Шарль-Анри поднял меч и, сделав три оборота в воздухе, обрушил его на шею старика. В этот миг его длинные седые волосы развязались, и лезвие меча скользнуло по ним, разбив осужденному челюсть. Лалли-Толландаль упал, но тотчас же поднялся и снова встал на колени. Огромная толпа взорвалась, посыпались оскорбления и угрозы. Один из слуг схватил осужденного за уши и приказал другим перепилить затылок зазубренным от предыдущего удара лезвием.

Шарль-Анри Сансон протянул оружие, и бесчеловечная операция началась. Море народа, окружавшее эшафот, всколыхнулось. Лучники встали на изготовку.

Тогда старый Жан-Батист Сансон, к которому возвратилась сила, которую он считал безвозвратно ушедшей, вскочил и подбежал к пилившему шею подручному и вырвал у него меч. В его исхудавших руках меч просвистел, и окровавленная голова графа Лалли-Толландаля покатилась на эшафот. Жан-Батист Сансон без сил рухнул рядом».

Во Франции обезглавливание мечом исчезло после революции, когда придумали новый способ лишать человека головы. Однако в некоторых немецких княжествах обезглавливание топором практиковали вплоть до первой половины XIX века, а потом снова обратились к этому методу при Третьем рейхе.

Мусульманское право…

В наше время в трех странах по-прежнему применяют обезглавливание саблей: Катар, Северный Йемен (здесь также расстреливают) и Саудовская Аравия. В последней не существует ни уголовного, ни процессуального кодекса, а действуют законы шариата. Если речь идет о преступлении, не описанном ни в одном из шести классических трудов ханбалитов, юристы обращаются к текстам других школ исламского права.

Дополнениями к закону служат издаваемые королем декреты и постановления. В Саудовской Аравии в период между 1981 и 1989 годами провели триста одиннадцать публичных казней. Они проходили в главных городах королевства: в Мекке, Рияде, Медине, Дамане, Хайяле, Табуке, чаще всего на площади напротив дворца губернатора провинции.

Секретная съемка

Иногда казни проводят в нескольких городах одновременно. Так, шестьдесят три человека, напавшие на главную мечеть Мекки, были разделены на восемь групп и казнены публично в один и тот же день в восьми городах королевства.

Напомним о публичной казни в Джедде в 1980 году одной из дочерей короля Халеда: ее приговорили к забиванию камнями за супружескую измену, одновременно на той же площади ее любовника обезглавили саблей.

Казнь сняли скрытой камерой и показали на одном из английских каналов, вызвав гнев королевских властей, так что английскому Министерству иностранных дел пришлось приносить официальные извинения. Как будто Саудовская Аравия не гордится своим «сабельным» правосудием.

История с казнью любимого дядюшки северокорейского диктатора Ким Чен Ына, скормленного собакам, оказалась уткой. Так широко разошедшаяся по СМИ душераздирающая история - всего лишь шутка анонимного китайского комика , опубликованная в его микроблоге. Хотелось бы, чтобы и все остальные истории нечеловечески ужасных казней тоже оказались всего лишь плодами больного воображения, чьим-то ночным кошмаром и страшилкой для впечатлительных детей, но все они действительно имели место в прошлом, встречаются в настоящем и, видимо, ещё долго будут сопровождать гуманное человечество в будущем. По мотивам корейского ажиотажа Disgusting Men рассказывает о самых известных, изобретательных и эффектных способах казнить человека. Уберите от экрана нервнобольных, несовершеннолетних детей, беременных женщин, а также лиц с расстройством пищеварения.

Острый восточный вопрос

Пожалуй, одной из самых известных во всём мире является «бамбуковая казнь». Не сохранилось ни одного документального свидетельства её применения, так что, может быть, эта легендарная казнь всего лишь чей-то вымысел, но от этого он не теряет своей изящности.

Наблюдательные азиаты заметили, что молодой бамбук обладает удивительной способностью к быстрому росту, в благоприятных условиях порой прибавляя почти по метру длины в сутки. Кто-то из находчивых выдумщиков догадался, что это свойство бамбука полезно не только для милых панд, обожающих грызть молодые побеги растения, но может сослужить хорошую службу и палачам - в тех случаях, когда требуется хорошенько проучить приговорённого.

Суть казни такова: молодые побеги бамбука, обладающие достаточной твёрдостью, заостряются ножом и обильно поливаются для ускорения роста. Несчастная обездвиженная жертва растягивается на земле над этими побегами. Всё остальное делает матушка природа, нужно только дать ей немного времени. Острейшие бамбуковые стволы вопьются в кожу, причиняя нестерпимую боль, вызывая страшные мучения, будут протыкать внутренние органы человека всё глубже и глубже, и, в конце концов, пронзят тело насквозь. Смерть медленна и мучительна, но зато в гармонии с природой.

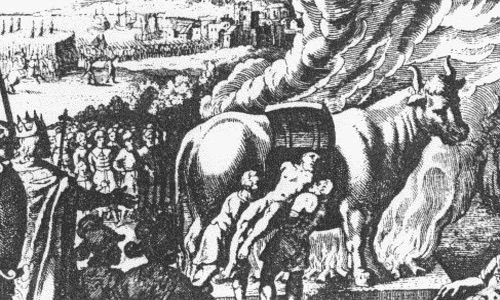

Бык Фаларида

Тысячи туристов ежедневно приходят посмотреть на огромную статую быка в Нью-Йорке, которая олицетворяет финансовое процветание и агрессивный оптимизм воротил с Уолл-стрит, а вот в древней Сицилии от статуи быка старались держаться подальше, потому как символизировала она совсем иное: боль, ужас и быструю смерть.

Так называемый «Бык Фаларида» - это страшное орудие казни, высшее технологическое достижение VI века до нашей эры и в то же время предмет искусства для небольшого круга ценителей. Этот бык был создан афинским мастером Периллом специально по заказу Фаларида, правителя местечка Агригенто (и поныне существующий город на острове Сицилия). Тиран захватил власть обманом: прикрывшись организацией строительства храма Зевса для всей общины, он стянул в город мастеров-чужеземцев и рабов и с их помощью в ночь праздника Тесмофории перебил большую часть мужчин, став единоличным правителем города. Фаларид решил, что единственный способ упрочить свою власть - это запугать тех, кто остался в живых, для чего и заказал пресловутого быка.

Орудие убийства представляло собой полое медное изваяние быка в натуральную величину с дверцей в боку. Через эту дверцу палачи бросали приговоренного к смерти внутрь быка, затем разводили под быком огонь, и жертва погибала, зажаренная заживо. Единственным отверстием были ноздри и рот быка, устроенные таким образом, что вопли казнимого походили на бычье мычание.

Первой жертвой изобретения стал сам его создатель Перилл, брошенный туда по приказу заказчика за алчность. Неизвестно сколько несчастных было зажарено внутри быка, но ряд античных источников гласит, что последней жертвой стал сам Фаларид, свергнутый восставшими гражданами Агригенто. Теперь этот бык покоится где-то на дне Средиземного моря, туда ему и дорога.

Выхода нет?

Идея использовать различных животных для казни человека, оспаривая расхожую фразу «человек - царь природы», приходила людям с самого начала времён. Вершины зрелищности добились древние римляне, устраивавшие травлю приговорённых к смертной казни на арене Колизея. Тысячи зрителей приходили посмотреть, как экзотические хищники рвут на части обречённых рабов под рёв трибун и аплодисменты императора. Но достать кого-нибудь наподобие льва, тигра или крокодила удавалось не всегда: в Средние века вполне обходились обыкновенными крысами. Может быть, не так зрелищно, но точно не менее эффективно.

Техника казни проста: приговорённого раздевают и накрепко привязывают к столу, на грудь или живот ставится клетка с крысами, сверху на клетку насыпают горящие угли. Инстинкт самосохранения заставляет крыс двигаться в нужном направлении в сторону прохладных 36,6 градусов Цельсия. Истязание длилось порой целый день; бывало, обезумевшие животные прогрызали обречённых мучеников насквозь.

Ни в чём не повинных животных вообще широко применяли для осуществления казней: в Индии приговорённых топтали слонами, на Руси несчастных разрывали при помощи крепких коней, разбегающихся в разные стороны, викинги бросали своих врагов в ямы с множеством ядовитых змей. По крайней мере, в отличие от людей, братья наши меньшие не испытывают угрызений совести, и работают совершенно бесплатно.

Жизнь насекомых

Раздражение и нелюбовь человека к разного рода паучкам, муравьям, комарикам и прочей плотоядной мелюзге имеет под собой вполне понятные основания, в том числе и исторические. Древние люди, жившие в гармонии с природой (см. параграф про бамбук), умели применять насекомых себе во благо. Никого не удивляют вьетнамцы, за обе щёки уплетающие личинок. А вот, например, южноамериканские индейцы применяли муравьёв в хирургических целях. Рана стягивается, зажимается пальцами, а сверху сажают муравья. Тот впивается челюстями в края раны, после чего тело муравья отрывают от головы так, чтобы челюсти продолжали сжимать кожу.

В Южной Америке обитают муравьи-легионеры, они кочуют по джунглям огромными колоннами, пожирая всё на своём пути. Однажды кому-то пришло в голову, что их можно превратить и в орудие мучительной казни. Оставалось лишь связать провинившегося и оставить у них на пути, чтобы жертва могла поразмыслить о своём проступке в ожидании колонны голодных легионеров, или просто бросить человека в муравейник, чтобы ускорить процесс. Не пройдёт и часа, как несчастный умрёт от болевого шока и будет обглодан до костей в течение суток.

В Сибири муравьи не такие кровожадные, и коренные жители решали вопрос с насекомыми-палачами по-другому. Если вы хоть раз бывали летом за полярным кругом или за Уралом в бескрайней тайге, то вы уже знакомы с комарами, гнусом, мошкарой и мокрецом - всё это маленькие летающие кровопийцы, обитающие в этих краях в несметных количествах. Неплохая альтернатива кусачим легионерам. Сибирские аборигены заводили провинившегося поглубже в тайгу, раздевали и связывали. Тысячи миниатюрных дракул тотчас же принимались за дело. Человек умирает в течение пары суток - если не от потери крови, то от токсического шока, вызванного аллергией на множественные укусы. Дихлофос и прочие фумигаторы придумали значительно позже, так что у жертвы не оставалось никаких шансов.

Лин-Чи

Китайцы ещё со времён династии Цинь известны дьявольской выдумкой в наказании преступников. Вершиной этой мысли и стала «Лин-Чи», «смерть от тысячи порезов». Пожалуй, это самый мучительный способ казни из всех известных.

Китайцы ещё со времён династии Цинь известны дьявольской выдумкой в наказании преступников. Вершиной этой мысли и стала «Лин-Чи», «смерть от тысячи порезов». Пожалуй, это самый мучительный способ казни из всех известных.

Его суть заключалась в очень медленном умерщвлении приговорённого путём аккуратного отрезания кусочков его тела. Легенда гласит, что в особо важных случаях такая казнь могла продолжаться до года, когда палач действовал в зловещем союзе с лекарем и тюремщиками, которые следили за сохранением жизни жертвы. Но документально зафиксирован «упрощённый» вариант Лин-Чи, применявшийся вплоть до начала XX века. Жертву накачивали опиумом, чтобы предотвратить быструю смерть от болевого шока, привязывали к столбу при большом стечении народа и начинали процесс: палач острым ножом отрезал от тела приговорённого небольшие части, стараясь не задеть жизненно важные органы. Такая казнь продолжалась часами и приносила жертве невыносимые страдания.

Без сучка

Вопреки распространённому мнению гильотина вовсе не является изобретением французского доктора Жозефа Гильотена: такая машина и до XVIII века использовалась в Шотландии и Ирландии. Заслуга доброго доктора Гильотена состоит в том, что он дал технологии жизнь в широких народных массах, руководствуясь самыми гуманными соображениями. В 1789 году на заседании Учредительного собрания на заре Великой французской революции Гильотен предложил использовать для обезглавливания осуждённых механизм, который, как он считал, не будет причинять боли. Помимо ускорения процесса казни и ее «гуманизации», гильотина должна была сыграть важную социальную роль: в то время казни через обезглавливание подвергались только высшие слои населения; третье сословие и «прочую чернь», как и прежде, вешали, жгли и четвертовали. Гильотен же предложил уравнять всех перед законом и привнести толику справедливости во французское сообщество приговорённых к смерти. Идея встретила горячее одобрение, и уже в 1792 году на Гревской площади в Париже при большом стечении публики состоялась первая казнь обыкновенного вора с использованием гильотины. Гильотина, действительно уравняла все слои населения: не удалось сносить головы и королю Франции Людовику XVI и его супруге Марии-Антуанетте, они были казнены при помощи гильотины в 1793 году с разницей всего в несколько месяцев.

Конструкция гильотины была куда проще первого изобретённого велосипеда. Главной деталью для отрубания головы являлся тяжёлый косой нож весом до 100 килограмм, подвешенный между специальных направляющих на высоте 2-3 метров. Приговорённого укладывали на скамейку и зажимали шею специальными досками с выемкой. После чего палач открывал защёлку, удерживавшую нож, и он с размаху падал на шею жертвы. Отсечённая голова падала в специальный мешок. В то время бытовало мнение, что отрубленная голова ещё могла что-то видеть и понимать на протяжении нескольких секунд, поэтому палач поднимал её на вытянутой руке, чтобы жертва в последний миг могла увидеть беснующуюся толпу.

Этот способ казни оказался столь удачным, что конструкция с незначительными усовершенствованиями просуществовала вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.

Наследие инквизиции

Уж кто-кто, а эти ребята отсутствием фантазии не страдали. Половина, а то и больше известных ныне пыточных приспособлений или устройств для казни человека были изобретены именно непорочными поборниками чистоты христианской веры. Самый известный способ - сожжение на костре - опробовали на себе тысячи «еретиков», в том числе и знаменитый Джордано Бруно. Но всё вовсе не ограничивалось страстью к пиромании, были казни и оригинальнее. Большинство пыточных приспособлений инквизиторов осталось в Средневековье, но некоторые из них продолжили применяться и много позже.

Например, испанские инквизиторы придумали «гарроту». Первоначально гаррота представляла из себя простую паку с петлей, затягивая которую, палач умерщвлял жертву. С течением времени устройство трансформировалось в металлический обруч, затягивавшийся с помощью специального винта. Перед казнью осуждённого привязывали к стулу либо столбу, на шею надевалась гаррота, и в течение 10 минут человек умирал от мучительной асфиксии. Позднее появилась усовершенствованная «каталонская гаррота», оснащенная винтом с остриём, которое при затягивании постепенно вкручивалось в затылок осуждённого и дробило шейные позвонки. Такое приспособление было «гуманнее», так как жертва умирала быстрее. В 1828 году король Испании Фердинанд VII запретил казнь через повешение и ввёл гарроту в качестве единственного законного способа казни для уголовных преступников. Это приспособление приобрело большую популярность и вместе с конкистадорами перешагнуло через Атлантический океан. Так при помощи гарроты был казнён последний император империи Инков Атауальпа. Гаррота также применялась в США до изобретения Томасом Эдисоном электрического стула.

Дьявольский ветер

Расстрел как способ казни преступников - совершенно обычный метод, применявшийся во многих странах во все времена, приобретая особенный расцвет во время войн, революций и массовых репрессий. Быстро, безболезненно, экономично. Но известен и другой способ умерщвления с помощью огнестрельного оружия.

Во время расцвета империи, «над которой никогда не заходит солнце», британцы решили не экономить на порохе и стали расстреливать людей… из пушек! Такой экзотический способ начали применять для казни участников восстания сипаев в колониальной Индии в середине XIX века. Жертв массово привязывали к жерлам пушек, и по команде офицера артиллеристы дружно выстреливали увеличенным пороховым зарядом без ядра. Знаменитый русский художник Василий Верещагин, запечатлевший процесс казни в масле, живописал следующую картину:

Замечательная подробность: в то время как тело разлетается на куски, все головы, оторвавшись от туловища, спирально летят кверху. Естественно, что хоронят потом вместе, без строгого разбора того, которому именно из желтых джентльменов принадлежит та или другая часть тела.

Именно расчленение и уродование тела и были причинами применения британцами этой казни к участникам восстания в назидание всем остальным. Увечья устрашали индусов: религиозные обычаи не позволяли им предстать после смерти перед высшим судом в неполном, истерзанном виде - без головы, без рук и без ног. К тому же хоронили убитых в общих могилах без разделения на касты, что не позволяло благородным брахманам вырваться из сансары и достичь нирваны.

Йо-хо-хо! Протащить его под килем!

Пираты отличались буйным и необузданным нравом, но грабить корабли хотя бы без подобия дисциплины очень сложно, поэтому нарушение пиратского кодекса жестоко каралось. Налакавшись рома, Джон Сильвер любил отправить прогуляться по доске на корм акулам какого-нибудь особо зарвавшегося негодяя или бросить на необитаемом острове парочку своих провинившихся собратьев по оружию. Но рано или поздно и такие развлечения наскучивают и приходится выдумывать что-то новенькое. Неизвестно, кому первому пришла в голову мысль протянуть матроса с помощью верёвок под килем, но идея так полюбилась морякам, что использовалась и в военном флоте многих государств вплоть до середины XIX века.

Килевание заключалось в протаскивании человека при помощи канатов с борта на борт или с кормы на нос под днищем корабля. Даже если моряк был хорошим ныряльщиком и мог задержать дыхание на достаточно долгий срок, чтобы выжить, его кожа во время трения о днище корабля, покрытое ракушками и различными наростами, оказывалась израненной до такой степени, что смерть от кровопотери и сепсиса была гарантирована. Так что чтите пиратский кодекс, иначе смерть.

Пир на костях

Умели совместить «приятное с полезным» и татаро-монголы, обожавшие устраивать победные застолья, разместив пиршественные столы на спинах пленённых врагов. В начале 1223 года татары вторглись в Крым и разграбили его, был захвачен город Судак (Сурож). Совет южнорусских князей принял решение выступить против монголов, пока те не набрали достаточно сил. В походе приняло участие более 20 князей со своими дружинами. Татары предложили русским избежать сражения и выступить вместе против половцев, но русские категорически отказались, отрезав головы татарским послам.

Цивилизованные степняки уже в XIII веке были хорошо знакомы с дипломатическим этикетом, а потому очень сильно расстроились, когда узнали, что послы, пытавшиеся уговорить русских вместе выступить против половцев, были просто-напросто перебиты князьями. Это закрыло путь к мирным переговорам. В итоге 31 мая 1223 года состоялась знаменитая битва на реке Калке, закончившаяся одним из самых тяжелых поражений русских войск за всю их историю. Из-за несогласованности действий, отсутствия общего командования и предательства половцев, татары одержали победу и обманом захватили в плен русских князей.

Татары изсекоша люди вся, а князей покладша под доски, и седоша верху их обедати, и тако князи изедохнушася.

По летописным данным погибло девять из десяти воинов отправившихся в поход. Среди них было 12 князей, включая князей Киева и Чернигова. Эта история добавила в копилку обиходных фраз: выражение «пир на костях», ставшее очень популярным наряду с пушкинским «пиром во время чумы».

За пределами этого материала мы оставили зверства фашистов, гулаговских нквдэшников и японских «исследователей» из «Отряда 731». Откровенные садисты и нечеловеческие звери в человеческом обличье придумали и придумают ещё сотню-другую оригинальных способов лишить человека жизни, за всеми не поспеешь. Ах да, чуть не забыли! Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить.